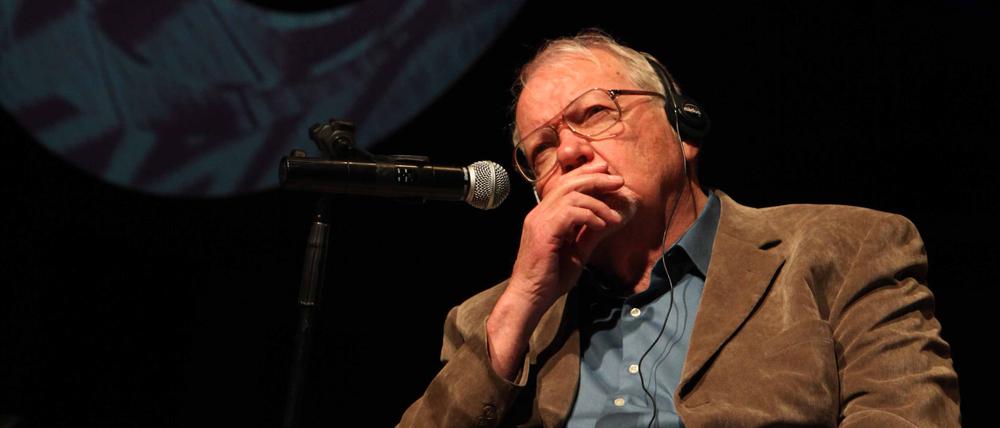

© Fronteiras do Pensamento/Wikipedia

Zwischen Moderne und Postmoderne: Zum Tod des Kulturtheoretikers Fredric Jameson

Als Marxist ließ er es sich nicht nehmen, Kultur und Ökonomie als untrennbar zu verstehen. Die Phänomene, die er dabei untersuchte, reichten von der Architektur bis zur Literatur – auch in in ihren populäreren Spielarten.

Stand:

War das, was er in seinen mehr als 30 Büchern trieb, eigentlich Philosophie? War es Literaturwissenschaft? Oder war es, um einen in akademischen Kreisen verschrienen Begriff zu benutzen, Theorie? Ein Denken also, das sich auch ohne systematische Absicherung seinen mäandernden Weg bahnt. Fredric Jameson selbst gab auf solche Unterscheidungen wenig. 1934 in Cleveland, Ohio, geboren, betrachtete er sich geistig als Kind der Fünfziger Jahre.

Er hatte Marcel Proust und James Joyce verschlungen, in Ezra Pound einen Dichter entdeckt, der furchtlos in fremden Kulturen wie der chinesischen wilderte, und er hatte mit angehaltenem Atem William Faulkners Romane durchquert. Angezogen aber fühlte er sich nach seinen ersten amerikanischen Studienjahren von Europa, wo er erst mit Frankreich und dann mit Deutschland zwei kulturelle Dioskuren kennenlernte, zwischen denen er sich sein Leben lang so wenig entscheiden mochte wie zwischen Philosophie und Literatur.

An Jean-Paul Sartre, über den er später beim exilierten Erich Auerbach an der Yale University promovierte, faszinierte ihn das Untrennbare von Ästhetik und Politik. An Theodor W. Adorno, auf den er über die Lektüre von Thomas Manns „Doktor Faustus“ gestoßen war, woran sich der Philosoph als Musikexperte im Hintergrund beteiligt hatte, begeisterte ihn ein dialektisches Denken, das er nicht als unvereinbaren Gegensatz zum linksrheinisch aufkommenden Strukturalismus und der nachfolgenden french theory begreifen konnte.

Ohne revolutionäre Hoffnung

Das Bindeglied war ein Marxismus, den er bei Sartre wie Adorno fand und sich als etwas zu eigen machte, das ihm als Analyseinstrument, nicht als revolutionäre, geschichtsphilosophisch unterfütterte Hoffnung diente. Jameson sah Kultur und Ökonomie im Interesse globaler Herrschaftsstrukturen untrennbar verknüpft. Diese Annahme liegt auch seinem berühmtesten Buch, dem auf Deutsch bis heute unübersetzten „Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism“ (1991) zu Grunde.

Hervorgegangen aus einem vier Jahre zuvor in der „New Left Review“ veröffentlichten Aufsatz, unterscheidet sich sein Ansatz sowohl von der blinden Affirmation des ästhetische Traditionen willkürlich kombinierenden Stilmischmaschs, der zunächst die Architektur prägte, wie von den verzweifelten Abwehrschlachten einer linken Universitätsphilosophie, die um ihre Hegemonialmacht bangte.

Jameson beschreibt die Postmoderne als intellektuellen „Überbau“ eines Spätkapitalismus, der sich seine Tempel und Paläste durchaus unter Zustimmung der Massen baut. Von den Zentralen multinationaler Konzerne bis zu großen Hotels, die Las Vegas an alle Ecken dieser Welt bringen, sieht er eine Sprache am Werk, wie er sie unter anderem am Beispiel von John Portmans Bonaventure Hotel in Los Angeles untersucht.

Jameson war darauf aus, eine Totalität zu beschreiben, in der sich das Totalitäre dieser Gesellschaftsform zeigt. In Gesprächen und Vorträgen tat er dies mit eloquentem Charme: Nicht nur die Studierenden, die er zuletzt an der Duke University in North Carolina fand, waren seinem gelassenen, hellwachen Charisma verfallen. Das Ausladend-Verschlungene seiner Bücher, die immer wieder dem Verhältnis von Moderne zu Postmoderne gelten, macht es seinen Lesern nicht nur wegen der Komplexität seiner Gedanken weitaus schwerer, der erstaunlichen Spannbreite seiner Gegenstände und Interessen zu folgen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Von erwartbaren Geistesverwandten wie Georg Lukács, Walter Benjamin und Bertolt Brecht über den modernen Faschisten Wyndham Lewis und Raymond Chandlers Krimis bis zu den Science-Fiction-Universen von Philip K. Dick, Cyberpunk-Papst William Gibson und Ursula LeGuin war ihm nichts fremd. Am vergangenen Sonntag ist Jameson, der hierzulande trotz seiner Nähe zur deutschen Kultur nie die Bedeutung gewann, die ihm international zugestanden wurde, mit 90 Jahren in seinem Zuhause in Killingworth, Connecticut, gestorben.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: