© Sebastian Leber

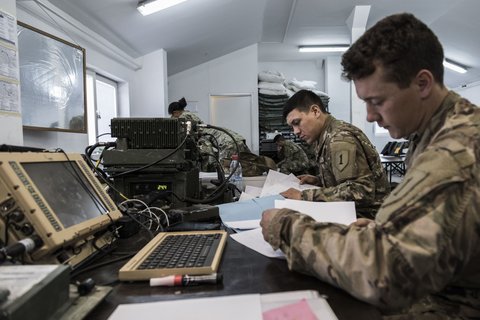

"Operation Atlantic Resolve": Wie die USA Osteuropa beschützen wollen

Die US-Armee verlegt eine ganze Brigade in Richtung Russland. Was machen die Soldaten dort - und wie reagiert Putin? Ein Truppenbesuch.

Stand:

Seit Russland 2014 die Krim annektiert hat, fürchten osteuropäische Nato-Mitglieder wie Polen und die baltischen Staaten weitere Aggressionen. Die USA antworten mit der "Operation Atlantic Resolve" - und der vorübergehenden Entsendung tausender Soldaten. Der Tagesspiegel hat die Truppen einige Tage begleitet. Die Reportage erscheint in der kommenden Woche auf unserer Seite 3. Hier vorab ein Blog mit Eindrücken von der Reise:

Wo es knirscht

Im Rahmen der „Operation Atlantic Resolve“ werden auch Unstimmigkeiten zwischen den Nato-Partnern sichtbar. Die US-Seite wünscht sich mehr Bewegungsfreiheit und weniger bürokratische Hürden, um Ausrüstung von einem Land ins nächste zu transportieren. Ben Hodges, der scheidende Oberkommandierende der US-Landstreitkräfte für Europa, fordert deshalb die Einrichtung einer „militärischen Schengen-Zone“, innerhalb derer sich Militärkonvois ohne Kontrollen bewegen könnte. Die Realität sieht derzeit anders aus. Schon bei einfachen Hubschrauberflügen müssen teilweise Zwischenstopps zur Zollabfertigung eingelegt werden. Legendär ist die Geschichte eines Angestellten des rumänischen Provinzbahnhofs in Pielesti, der einen US-Konvoi mit militärischem Gerät mehrere Stunden lang an der Weiterreise hinderte, weil ihm ein Formular fehlte. Auf der Rückfahrt hielt er den Konvoi erneut auf.

Ein bisschen Geschichte

Die Dolch-Brigade hat im Mai ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Sie wurde schon im Ersten Weltkrieg in Europa eingesetzt, im Zweiten nahmen Einheiten unter anderem 1942 an der „Operation Fackel“ teil, bei der die US-Armee gleichzeitig in Marokko, Algerien und Tunesien an Land ging. Später kämpften sie auch in der Normandie.

Andere Länder, andere Panzer

Bei den Manövern, die in den kommenden Monaten geplant sind, werden die US-Truppen teilweise gemeinsam mit Einheiten des jeweiligen Gastlandes üben - und so die Unterschiede bei Taktik und Ausrüstung kennenlernen. Die polnische Armee zum Beispiel setzt deutsche Leopard-Panzer ein. US-Soldaten wundern sich ein bisschen, dass diese noch mit Diesel betrieben werden.

Gründe für die Rotation

Wenn die Dolch-Brigade im Sommer 2018 nach Kansas zurückkehrt, wird sie von einer anderen Brigade ersetzt werden, die dann ihrerseits die komplette Ausrüstung einschifft. Das Rotationsprinzip hat mehrere Gründe. Einerseits kann so das schnelle Verlegen größerer Truppenteile geübt werden. Stichwort Readiness. Andererseits gibt es in der "Nato-Russland-Grundakte" von 1997, in der ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis angestrebt wird, eine viel diskutierte Formulierung. Danach verspricht die Nato, sie werde zur kollektiven Verteidigung eher keine "zusätzlichen substanziellen Kampftruppen dauerhaft stationieren." Da jede Brigade nach neun Monaten vollständig abzieht, ist die Stationierung also schon mal nicht dauerhaft.

Wer das Abkommen nachlesen möchte, findet es hier.

Was die polnische Bevölkerung denkt

Wer durch die Innenstadt von Zagan spaziert und Einheimische fragt, wie sich die US-Soldaten benommen haben, die im Januar hier her verlegt wurden, bekommt eine einhellige Antwort: Extrem höflich sind sie. Angenehm, unauffällig und zuvorkommend. Nie laut oder sonstwie störend. Einige Passanten holen ihre Smartphones heraus und zeigen Bilder von der Willkommensfeier zu Jahresbeginn mit Panzern auf dem Marktplatz oder freudige Gruppenselfies.

Einziger Minuspunkt: Die US-Soldaten gelten unter den polnischen Passanten als schlechte Autofahrer. Es habe in den vergangenen Monaten mehrere Unfälle gegeben. Manche sagen, die Amerikaner seien die miserablen Zustände hiesiger Straßen nicht gewöhnt. Andere sagen, die Amerikaner könnten es einfach nicht.

Der Bürgermeister von Zagan hat am Dienstag im Rathaus eine Pressekonferenz gegeben, in der er den positiven Einfluss der Soldaten auf seine Stadt lobte. Wegen der Gäste aus Übersee hätten neue Restaurants eröffnet. Einige Soldaten hätten auch an Schulen beim Englischlernen geholfen.

Neu in der Fremde

Am Rand der Fußgängerzone von Zagan stehen sechs junge Soldaten in Zivil vorm Geldautomaten und ziehen sich ihre ersten Zlotys. Jeder erstmal 200, das sind umgerechnet 55 Dollar. Einer sagt, die Gegend erinnere ihn an Oregon. So viele Bäume überall. Die nächsten neun Monate möchte er nutzen, um möglichst viel polnische Kultur und Geschichte kennenzulernen. Ein anderer sagt, er möchte lieber eine nette Polin kennenlernen. Dann werden sie plötzlich hektisch und drücken ihre Zigaretten aus. Da hinten nähert sich eine Frau mit Kinderwagen. Das Baby soll doch keinen Rauch abkriegen, sagen sie.

Abschrecken - aber wen eigentlich?

Dass die Entsendung der Brigade abschreckende Wirkung haben und demonstrieren soll, dass man jederzeit militärisch eingreifen könnte (Fachbegriff: Readiness), ist klar. Wem diese Botschaft aber gilt, wird hier sehr auffallend nicht kommuniziert. Auf einer Pressekonferenz sprechen Colonel Michael Simmering, der Kommandeur der jetzt abziehenden Brigade, und sein polnisches Pendant Stanislaw Czosnek 25 Minuten lang über die befruchtende Zusammenarbeit, die allgemeine Readiness und die "Abschreckung potentieller Feinde", ohne ein einziges Mal die Wörter "Russland" oder "Putin" in den Mund zu nehmen. Stattdessen fallen Sätze wie: "Wir haben gezeigt, dass wir mit großer Präzision und Tödlichkeit auf jede Bedrohung antworten können, um die Unabhängigkeit, Souveränität und Sicherheit von Nato-Mitgliedern zu wahren."

Sollte sich Finnland in Acht nehmen?

Und nun zum Wetter

Im Ausland war die "Dolch-Brigade" zuletzt in Kuwait stationiert. Im Vergleich dazu gilt das polnische Klima als extrem günstig: Einerseits verfügen Abrams-Panzer über keine Klimaanlagen, dafür aber Heizungen. Andererseits kann der viele Matsch nach Regenfällen leicht von den Panzern entfernt werden, während trockener Sand in die Maschinen eindringen und Schäden anrichten kann.

Bevor die Abrams später zurück in die Staaten verschifft werden, müssen sie allerdings gründlich gewaschen werden. Das soll verhindern, dass "Bio-Invasoren" mit in die Heimat genommen werden - also Pflanzen oder Insektenarten, die sich sonst als Schädlinge in den USA ausbreiten und dort möglicherweise einheimische Arten verdrängen könnten. Die Waschprozeduren fanden auch statt, bevor die Panzer vor einigen Wochen im texanischen Beaumont auf Schiffe verladen und nach Europa transportiert wurden.

Einer unter Tausenden

Sergeant Jesse Rambo aus Indianapolis gehört zur "Iron Brigade" und somit zu den Soldaten, die nun nach neun Monaten Dienst in Polen zurück in die USA fliegen. Er sagt, sein Lieblingsfilm sei der erste.

Tarnung ist alles

Vor Beginn der Zeremonie werden in Festplatznähe letzte Verschönerungen vorgenommen. Weil das angrenzende Haus derzeit renoviert wird, improvisieren die Soldaten mit Tarnnetzen.

Tag der Übergabe

Am heutigen Freitag wird die neue Brigade offiziell in der polnischen Stadt Zagan willkommen geheißen. Im Laufe der kommenden Wochen sollen die Einheiten dann auf verschiedene Nato-Länder aufgeteilt werden: 1380 Soldaten gehen nach Deutschland, 270 nach Rumänien, 210 nach Bulgarien und 60 nach Ungarn. 1260 bleiben in Polen. Gleichzeitig wird heute die alte Brigade feierlich verabschiedet.

Taten stärker als Worte?

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: