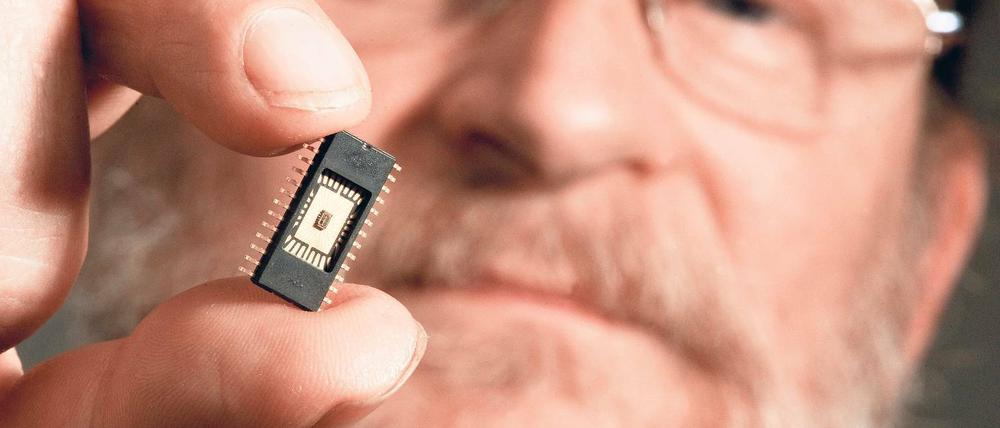

© Klaus-Dietmar Gabbert/dapd

Brandenburg: Schnelle Chips aus der Mark

Von Forschern und Produzenten aus Brandenburg/Havel und Frankfurt (Oder)

Stand:

Brandenburg/Havel - Der Computerchip ist viel zu klein, um ihn mit den Fingern greifen zu können. Gerald Kell nimmt deshalb eine Pinzette zu Hilfe und bekommt so den kleinen „Turbo“ für Hochleistungsrechner zu fassen. Seit knapp sechs Jahren arbeitet der Informatik-Professor von der Fachhochschule Brandenburg/Havel an der Verbesserung besonders leistungsstarker Computerchips. Einige Exemplare sind gerade einmal einen Millimeter breit.

Mittlerweile seien die Chips „Made in Mark Brandenburg“ 10- bis 100-mal schneller als heute handelsübliche Exemplare, sagt Kell und verweist auf eine jahrelange Zusammenarbeit mit dem Halbleiter-Hersteller Innovations for High Performance Microelectronics (IHP) in Frankfurt (Oder). Am IHP werden die Chips hergestellt – das Erfolgsrezept ist die Beimischung des Halbmetalls Germanium zum Grundbestandteil, dem Silizium, wie Kell erläutert.

Neben dem IHP bauen seinen Angaben zufolge nur zwei weitere Firmen auf der Welt Silizium-Germanium-Chips.

Im schlichtem, aufgeräumten Labor auf dem Campus in Brandenburg/Havel testen Kell und zwei festangestellte Mitarbeiter die Neuware aus der Frankfurter Fabrik. Dabei überlegen sie, wie die winzigen Computer-Motoren noch effizienter gemacht werden können.

Aber auch mit Problemen haben sie zu kämpfen. „Die Chips heizen sich stark auf“, sagt Kell. Grund hierfür sei schlicht die Geschwindigkeit, mit der elektrische Impulse durch sie durchgeleitet wird.

Von der Technik sollen zunächst Industrie und Forschung profitieren: Zum Einsatz kommen werden die Chips etwa in der Lasertechnologie, beim Gravieren von Oberflächen mit einem Laserstrahl. Dies sei ein sehr komplexer Vorgang, für den Rechner mit besonders hoher Taktfrequenz benötigt würden, erläutert der Forscher.

Auch in sehr exakten Uhren könnten die Brandenburger Chips Verwendung finden – etwa wenn Physiker die Zeit beim Zerfall von Elementarteilchen messen wollen. Dann sei Genauigkeit im Pikosekunden-Bereich gefragt, sagt Kell. An diesen Anwendungsmöglichkeiten ist auch die Industrie interessiert, beispielsweise das Berliner Unternehmen PicoQuant, das neben der Humboldt-Universität zu Berlin und weiteren Partnern mit an dem Chip-Projekt arbeitet.

Die Beimischung von Germanium zum Silizium war jedoch nicht Kells Idee. Am Frankfurter IHP experimentierten Experten damit schon seit mehr als einem Jahrzehnt, wie der Professor. Doch sie hätten die frühen Silizium-Germanium-Chips nicht zur Anwendung in der Digitaltechnik gebaut. Gedacht waren sie ursprünglich für analoge Anlagen wie Radarsysteme.

Kells heutiger Mitarbeiter Daniel Schulz baute gewissermaßen die Brücke zwischen den IHP-Praktikern und dem Informatik-Professor. Im Jahr 2005 absolvierte er, damals noch Student, ein Praktikum am IHP und lernte dort die für ihn vorher fremde Chiptechnologie kennen.

Kell tüftelte derweil in seinem Büro an Anwendungsmöglichkeiten für schnelle Chips. Schließlich schickte Kell dem Studenten Schulz immer wieder seine Ideen zu, und das erste Projekt mit den Hochgeschwindigkeitschips nahm Gestalt an.

In den Laptops privater Nutzer werden die Chips aus Brandenburg aber in absehbarer Zeit nicht landen. Dies hat laut Schulz einen ganz praktischen Grund: Während sie darauf ausgelegt sind, einige wenige Funktionen in „gigantisch hoher Geschwindigkeit“ zu erledigen, arbeiten in Heimcomputern „Alleskönner“.

Universalprozessoren müssten angesichts der vielen unterschiedlichen Aufgaben schlicht größer sein, als die winzigen Silizium-Germanium-Exemplare. Doch ein Brandenburger Chip verbraucht bei seinen Höchstleistungen viel Strom - und je größer er ist, desto mehr wächst auch der Stromverbrauch. „Der Laptop-Akku wäre sehr schnell wieder leer“, sagt Schulz.

Jens Twiehaus

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: