© dapd

Ortstermin: Außer Kontrolle

Jan Kixmüller erlebte in der russischen Botschaft einen Historikerstreit. Statt Diskussionen gab es am Ende abendfüllende Monologe. Erst beim Cocktailempfang wurde alles gut.

Stand:

In der Winternacht hat sich eine Warteschlange vor der Botschaft der Russischen Föderation gebildet. Es ist kalt, es geht nicht voran. Drinnen soll eine zeithistorische Publikation vorgestellt werden. Band 4 der deutsch-russischen Gemeinschaftsarbeit „Die UdSSR und die deutsche Frage 1941–1949“ (Verlag Duncker & Humblot). Die zumeist älteren Herrschaften fügen sich in ihr Schicksal und warten. „Wie früher“, sagt einer, eher belustigt als verdrossen. An der Tür versuchen Botschaftsbeamte anhand einer Namensliste die Gäste zu identifizieren. Dann tritt ein grauhaariger Mann mit Schnauzer nach vorne. Er sagt ein paar Worte und plötzlich, wie durch Zauberhand, können alle rein. Ohne Kontrolle.

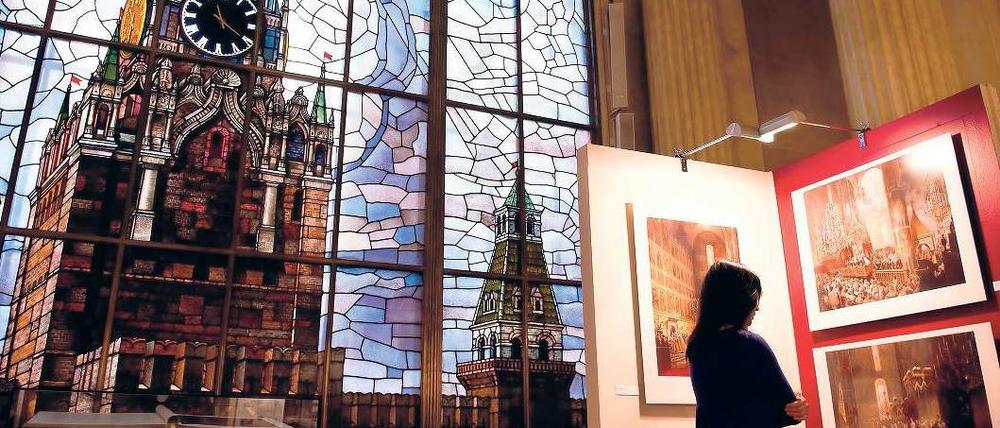

Drinnen entpuppt sich das wuchtige Gebäude als Palast. Eine haushohe Kuppelhalle lässt den Besucher ganz klein erscheinen, man versinkt geradezu vor einer monumentalen Glasmalerei des Kremls, mit blinkendem Stern an der Turmspitze. Der Botschafter Wladimir M. Grinin höchstpersönlich empfängt die Gäste. Es gebe wohl keinen besseren Ort als diesen, um über die ostdeutsche Staatsgründung und die Berlin-Krise 1948/49 zu sprechen, sagt er im neobarocken Festsaal, der geradezu ächzt unter schweren Kronleuchtern und Rüschenvorhängen. Wenn die Wände hier ein Gedächtnis hätten, könnten sie uns heute noch Geheimnisse aus der Zeit des Kalten Krieges erzählen, meint der Botschafter. An der Tapete neben meiner Sitzreihe ist nur so etwas wie ein kleiner Blutspritzer zu sehen, vielleicht auch Rotwein.

Grinin hofft, dass die zeithistorische Dokumentensammlung dabei hilft, Täuschungen und Mythen der Vergangenheit aufzuklären. Zumindest die Wissenschaftler sollten uns das sagen können, schließlich haben sie über 700 Seiten Originaldokumente aus russischen Archiven zusammengestellt. Der deutsche Herausgeber, Jochen P. Laufer vom Potsdamer Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF), umreißt, welche neue Sicht, er aus den Dokumenten gewonnen hat. Die Geschichte wird nicht komplett neu geschrieben werden müssen. Aber Laufer hat doch einige Punkte, die eingeschliffenen Sichtweisen widersprechen. So könne man gar nicht von einer Blockade Westberlins sprechen: Der Westteil der Stadt habe damals nicht abgeriegelt werden sollen, sondern vielmehr hätten die Russen ihn in die Sowjetische Besatzungszone (SBZ) integrieren wollen. Die Grenzen seien offen geblieben, damit Westberlin Rohstoffe und Lebensmittel aus dem Umland beziehen konnte. Nicht nur die Luftbrücke der Westalliierten, sondern auch die SBZ habe den Westteil der Stadt am Leben erhalten.

Dann landet Laufer das, was man heute einen Scoop nennt. Er kritisiert, dass in Russland heute noch Historiker von staatlicher Seite gegängelt würden, wenn es um das Bild der Sowjetunion gehe. Das traut er sich, hier in der Botschaft, also quasi auf russischem Territorium, zu sagen. Im Saal beginnt es geradezu zu knistern, als ob die Wände nun doch sprechen wollen – oder vielmehr schreien. Ein Mitarbeiter des Moskauer Instituts für allgemeine Geschichte erklimmt die Bühne und kündigt umgehend eine Programmänderung an. Aleksej M. Filitov werde nun spontan sprechen, der ebenfalls in dem Band eine Einführung verfasst hat, mit einer anderen Interpretation als Laufers Sicht. Filitov spricht von Kompromissbereitschaft, Ausgleich und Abwehr der Aggression auf sowjetischer Seite. Dass russische Historiker versuchen würden, aggressives Vorgehen der Sowjetunion zu vernebeln, findet er völlig haltlos.

Standen damals die Zeichen auf Ausgleich oder Konfrontation? ZZF-Chef Martin Sabrow erhofft sich von der Podiumsdiskussion eine Analyse, fragt nach neuen Erkenntnissen. Doch mittlerweile geht es hier um mehr – nämlich um die Deutungshoheit. Es folgen abendfüllende Monologe mit endlosen Danksagungen der russischen Vertreter. Antworten hört man keine. Eine Diskussion findet nicht statt. Immerhin erfahren wir, dass sich die Archive weiter öffnen sollen, ein Band 5 wird plötzlich in Aussicht gestellt. Schließlich bricht Sabrow – bis zum Schluss souverän – nach zweieinhalb Stunden den offiziellen Teil des Abends ab. Der Cocktailempfang wartet. Alles wird gut.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: