© dpa

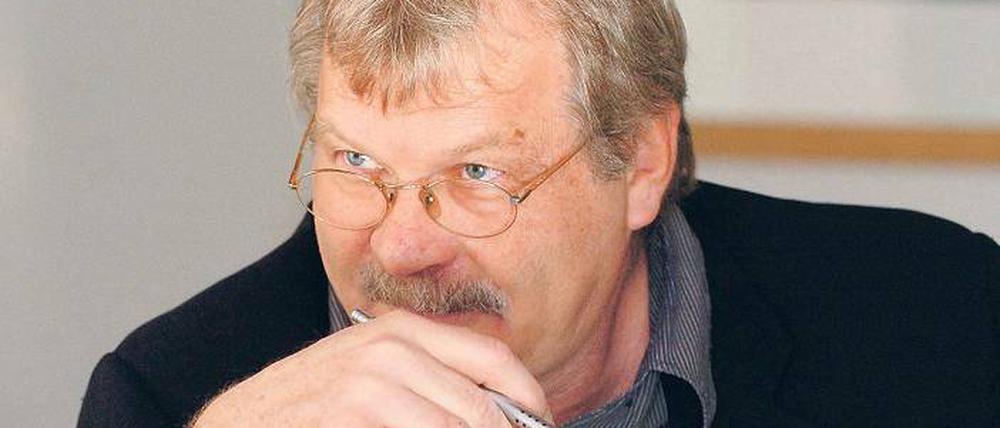

Homepage: Berlinische Mundart hält sich tapfer Uni-Germanist Gessinger zum Schrippen-Streit

Trotz Schwaben-Invasion und Kiezdeutsch: Das Berlinische („Dit find ick jut“) behauptet sich nach Expertensicht tapfer als die Mundart der deutschen Hauptstadt. „Berlinisch gibt es und wird es auch weiter geben.

Stand:

Trotz Schwaben-Invasion und Kiezdeutsch: Das Berlinische („Dit find ick jut“) behauptet sich nach Expertensicht tapfer als die Mundart der deutschen Hauptstadt. „Berlinisch gibt es und wird es auch weiter geben. Allerdings wird es als Stadtdialekt immer mehr abgeschliffen“, sagte Joachim Gessinger, Professor für Deutsche Sprache an der Universität Potsdam.

Zuletzt hatte Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse mit seiner Schwaben-Schelte für Aufsehen gesorgt. Der SPD-Politiker aus Prenzlauer Berg kritisierte, dass Zugezogene Ur-Berliner Ausdrücke verdrängen würden. „Ich ärgere mich, wenn ich beim Bäcker erfahre, dass es keine Schrippen gibt, sondern Wecken“, sagte er unter anderem.

Laut Sprachforscher Gessinger schwächt sich die berüchtigte Berliner Schnauze tatsächlich ab. Grund sei vor allem die Orientierung an der Schriftsprache und der seit Jahrhunderten anhaltende Zuzug von Menschen aus anderen Regionen Deutschlands und dem Ausland. „Hinzu kommt die Ausbreitung von Kiezdeutsch in Stadtteilen mit hohem Migrantenanteil, etwa in Wedding, Kreuzberg oder Neukölln“, sagte Gessinger. Phrasen wie „Isch mach Dich Krankenhaus“ oder „Ey, ischwör“ sind Beispiele für diese neue Jugendsprache. „Und Jugend ist immer ein Innovationsmotor, was Veränderungen im Sprachgebrauch betrifft“, ergänzte der Germanist.

Sprachforscher sehen Phänomene wie Kiezdeutsch aber nicht als Gefährdung, sondern als Bereicherung für eine Sprache. So werde das Berlinische seit eh und je auch von Einwanderern geprägt. Etwa durch die Hugenotten, die seit Ende des 17. Jahrhunderts nach Berlin und Brandenburg kamen. So ist die berühmte Bulette ein Wort französischen Ursprungs und heißt übersetzt Fleischbällchen. Das bekannte Potsdamer Schloss „Sangsussi“ zu nennen, ist dagegen kein Dialekt, sondern die regionale Aussprache von Berlinern und Brandenburgern für „sans souci“ (französisch: ohne Sorgen).

„Wenn Politiker wie Klaus Wowereit oder Matthias Platzeck (beide SPD) volksnah sein wollen, berlinern sie“, so Gessinger. Wörter wie „ick“ (ich) seien extrem stabile Formen, die wohl auch in Zukunft so bestehen blieben. Andere Wörter würden dagegen mehr und mehr an die Standardsprache angeglichen. Wenn er ins Gotteshaus geht, sagt der Berliner „Kürche“ (für Kirche). Statt „Milch“ trinkt er „Mülch“. „Grien“ statt grün oder „scheene“ statt schöne verschwindet hingegen.

Ursprünglich waren Berlin und Brandenburg ein Gebiet, in dem eine Sprache, nämlich das Nieder- beziehungsweise Plattdeutsche, gesprochen wurde. „Berlinisch als Stadtsprache entwickelte sich erst ab dem 16. Jahrhundert“, erläuterte Gessinger. Als Berlin im 19. Jahrhundert zur Großstadt wuchs, wurden in Berlin und Brandenburg noch zwei unterschiedliche Sprachen gesprochen, die Berliner Stadtmundart in Berlin und Plattdeutsch in Brandenburg.

„Vor allem durch den verstärkten Kontakt von Landbewohnern und Städtern übernahmen die Plattsprecher zunehmend Berlinisch als Umgangssprache“, sagte Gessinger. Dieser Prozess halte bis heute an, Beispiel sei das Wort „das“. In Berlin sagt man dazu schon immer „dit“. In Brandenburg hieß es früher „dat“, dann „det“ und heute auch „dit“. Plattdeutsch sprechen in Brandenburg indes immer weniger Menschen, „meist nur noch die Generationen der Großeltern in Prignitz, Uckermark und im Fläming“, sagte Gessinger. Haiko Prengel

Haiko Prengel

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: