© A. Klaer

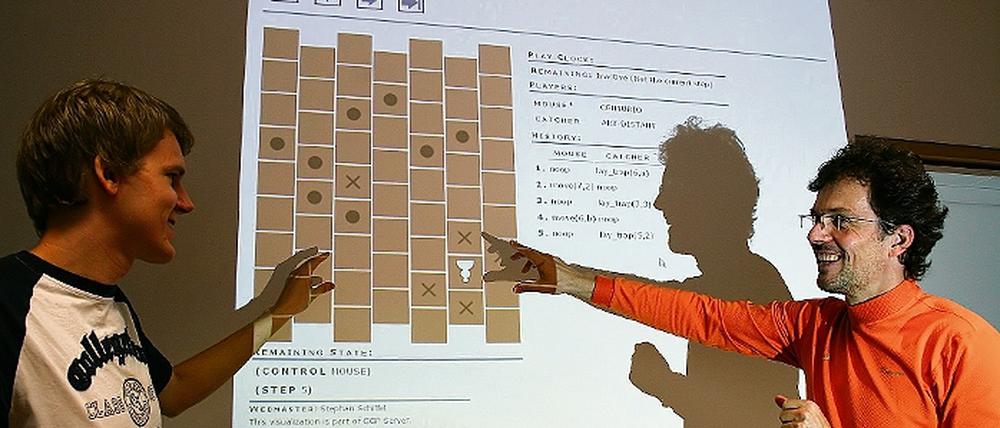

Von Kay Grimmer: Centurio, der „Problemlöser“

Potsdamer Studenten entwickeln Spielprogramm, das selbstständig neue Computerspiele versteht

Stand:

Griebnitzsee/Pasadena – Zocken im Dienste der Wissenschaft, nur dass nicht Menschen am Computer spielen, sondern Rechner selbst. Klingt langweilig, wenn man selbst nicht spielen kann. Nicht für Martin Wegner. Der 25-jährige Informatikstudent ans der Uni Potsdam ist Mitschöpfer von „Centurio“, dem Potsdamer Spielprogramm.

Das Prinzip, so erklären Wegner und sein projektverantwortlicher Professor Torsten Schaub, ist Logik pur: Jedes Computerspiel ist normalerweise auf einen bestimmten Typus spezialisiert. So kann ein Schachprogramm wie Deep Blue zwar perfekt Schach spielen, ist allerdings beim simplen Tic-Tac-Toe total überfordert. Doch könne ein Programm über generalisierte Spielanleitungen Spielführung und Spielziel verstehen, so Professor Schaub, der sich seit drei Jahren mit dem Thema General Game Playing auseinandersetzt. Einfach ausgedrückt: Nicht das Programm wird auf den Spieltypus ausgerichtet sondern die Spielanleitung so verfasst, dass das Programm das Spiel versteht.

Gemeinsam mit drei jungen Studenten, darunter auch Martin Wegner konzipierte er Centurio. Potsdams virtueller Spieler beherrscht derzeit vor allem altbekannte Brettspiele wie Schach. „Im Grunde hängt es aber nur davon ab, dass man Centurio beibringt, wie Spiele funktionieren“, erklärt es der junge Informatiker Wegner. Vor allem die Spielzüge seien dabei entscheidend.

„Bei einem Mini Tic-Tac-Toe-Spiel von drei mal drei Feldern muss das Programm knapp 20 000 Zustände kennen“, so Professor Schaub. Damit sind Spielzüge gemeint, Zugmöglichkeiten, Spielregeln und -ablauf inbegriffen. Zum Vergleich: Schon beim komplexeren Schach sind es 1043 Zustände. „Um diese allerdings dem Programm zu verdeutlichen, benötigt es lediglich 36 Befehle“, so Martin Wegner. Auch für Schach seien es „nur“ 294 Befehle.

Das hört sich alles sehr theoretisch an. doch Spaß haben sowohl der junge Mann wie auch sein Professor. „Wir verbinden Wissenschaft mit Spaß“, sagt Professor Torsten Schaub. Und Martin Wegner hat gemeinsam mit seinen 24-jährigen Kommilitonen Felix Maximilian Möller und Marius Schneider mit wissenschaftlichem Computerspielen sogar globalen Erfolg. Beim jüngsten internationalen Wettbewerb für universelle Spielprogramme im amerikanischen Pasadena errangen sie einen mehr als respektablen vierten Platz. „Dabei haben wir sogar die mehrfachen Weltmeister aus Island mit ihrem Cadia Player und in der Vorrunde auch den nationalen Konkurrenten aus Dresden, dem Fluxplayer, hinter sich gelassen. „Das war schon toll, zu sehen, dass unser Programm ihm vorher unbekannte Spiele versteht, sie spielt und gewinnen kann“, so der junge Mann, der allerdings in der informatikfreien Zeit am liebsten den Ausgleich im Kampfsport sucht.

Doch was bringen eigentlich Computer, die mit sich selbst spielen? „Ziel ist es, irgendwann Programme zu schreiben, die selbstständig Problemlösungen finden“, erklärt Torsten Schaub den wirklichen Zweck hinter dem weltweiten Projekt. Einsetzbar seien solche Programme in dann fast allen Bereichen des Lebens. Denn: „Das Prinzip des Spielens ist auf fast alle Bereiche des Lebens übertragbar. Und eigentlich ist das Leben selbst ja auch eine Art Spiel“, so Schaub. Der Computerspiele-Professor spielt übrigens auch gern: „Klassische Brettspiele!“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: