© Andreas Klaer

Landeshauptstadt: Die Lust an der Last

Zeithistoriker und Stadt-Vertreter diskutieren über Schattenorte und das Image von Potsdam UPDATE: Tagung wegen GDL-Streik abgesagt

Stand:

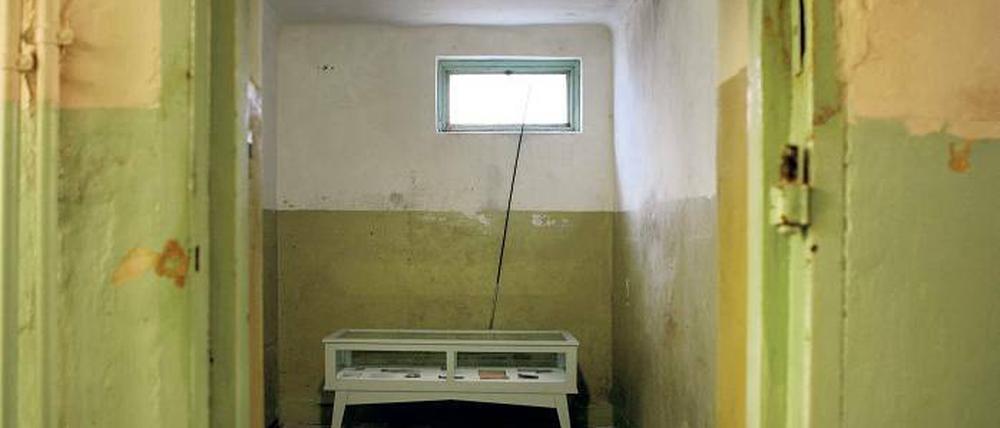

Potsdam als Schattenort? Das passt nicht wirklich, wird die Stadt der Schlösser und Gärten, Seen und Parks doch eher auf der sonnigen Seite des Lebens verortet. Doch auch hier gibt es das, was Zeithistoriker heute als dunklen Ort bezeichnen, etwa das ehemalige Gefängnis des russischen Geheimdienstes NKWD in der Leistikowstraße oder den Komplex in der Lindenstraße, der sowohl das NS-Erbgesundheitsgericht wie auch das Stasi-Gefängnis beherbergte. Somit gibt es eben auch in Potsdam neben dem Licht Orte der Finsternis. Die Stadt Potsdam hat es den Wissenschaftlern des Zentrums für Zeithistorische Forschung (ZZF) ermöglicht, eine Tagung zur Bedeutung dieser Schattenorte auszurichten.

Die Idee zur Tagung entstand im Rahmen der Entwicklung des Erinnerungskonzeptes der Stadt Potsdam. Das ZZF berät die Stadt in Fragen der Erinnerungskultur. Es gehe darum, 25 Jahre nach der Friedlichen Revolution zu schauen, welche Biografie die Stadt Potsdam hat, so ein Sprecher der Stadt. Ziel sei es, sich mit anderen Städten auszutauschen, über den Tellerrand zu schauen und auch Impulse für die eigene Herangehensweise zu bekommen. Das könne gerade auch bei Fragen zur Entwicklung der Innenstadt, etwa dem Abriss des Mercure-Hotels und der Fachhochschule oder dem Wiederaufbau der Garnisonkirche, sinnvoll sein.

ACHTUNG: Die Tagung wurde kurzfristig wegen des GDL-Streiks abgesagt, ein neuer Termin wird bekannt gegeben

Im Mittelpunkt des Workshops mit öffentlichen Diskussionsrunden steht die Frage, wie mit den politisch oder gesellschaftlich als schmerzhaft oder auch peinlich empfundenen Belastungen von Städten umgegangen wird. Wer prägt Stadtimages mit welcher Intention? „Wo sollten solche Fragen besser beantwortet werden können als in dieser Stadt, die selbst Schattenort und Besuchermagnet zugleich ist – aber eben auch ein Ort der Wissenschaft, die sich solche Fragen stellt“, formuliert es ZZF-Direktor Martin Sabrow, der mit einem Vortrag am Donnerstagabend in das Thema führen wird.

Auschwitz, Katyn, Hiroshima oder auch Hoyerswerda, es geht um Orte, die historische Bürden tragen und in einigen Fällen zu ikonografischen Verdichtungen einer grausamen Geschichte geworden sind. Die Frage ist nun, wie man mit der Geschichte des Ortes umgeht. Werden die historischen Untiefen ausgeblendet oder umgedeutet, findet eine kritische Auseinandersetzung oder eine aktive Nutzung im Sinne eines „dark tourism“ statt?

Sabrow macht – wie auch andere Vertreter seiner Zunft – einen Wandel in der Wahrnehmung von solchen Schattenorten fest: von der Vergangenheitslast zur neuen Gegenwartslust an der Geschichtslast. Diese Zäsur ist heute allenthalben erkennbar. Während man etwa in der Nachkriegszeit – in Ost wie West – versuchte, historische Bürden aus dem Nationalsozialismus zu vergessen, zu vertuschen oder auch umzudeuten, ist heute ein ganzer Tourismuszweig um die sogenannten „dark places“ erwachsen: „Vom Stigma zum Standortfaktor“, heißt es in einer aktuellen Untersuchung. Die Rede ist vom „dark tourism“. Sabrow: „Die Sehnsucht nach dem Authentischen bedient ein weit über die Geschichtskultur hinausweisendes Bedürfnis der Gegenwart, die dem Originalen eine besondere Aura, eine besondere Strahlkraft, ein besonderes Fluidum beilegt.“ Im Schattenort finde sich die kathartische Lernbereitschaft mit der Aura des Authentischen zusammen. „Und macht die Lust der Last erlebbar, die sich gleichermaßen als reinigender wie prickelnder Schauer erleben lässt – im seelisch tief erschütternden Rundgang durch die Zellen des Potsdamer KGB-Gefängnisses wie im Auschwitz-Selfie und im Wintersonnenbad am Berliner Holocaust-Mahnmal“, so der ZZF-Direktor. Das ist auch für die Historiker Neuland: Die einst entschlossene Ausgrenzung unheilvoller Geschichte wurde zur „verblüffenden Gegenwartslust an der Geschichtslast“. „Die nicht heilende Wunde, die doch ein kostbarer Besitz ist“, wie Sabrow es ausdrückt. Offensichtlich ist eine neue Phase der Akzeptanzkultur erreicht: „In der sich positives und negatives Gedächtnis zusammenfinden wie im Kopf des Touristen, der sich in der Topographie des Terrors vom Besuch des Potsdamer Platzes ausruht.“

Der Zeithistoriker Sabrow spricht von einer paradoxen Verschränkung von Helligkeit und Dunkelheit im Begriff des Schattenortes. Wie etwa am Stolpersteine-Projekt sichtbar geworden sei: „Es hat den Schattenort von einer Stigmatisierung der einzelnen Stadt zu einem gesamtdeutschen Definitionsmerkmal der zeitgenössischen Stadt gemacht“, so Sabrow. Wobei sich Auschwitz-Überlebende heute fragen, warum sich die Deutschen jeden Tag freiwillig mit der Shoah konfrontieren. „Aber handelt es sich überhaupt noch um Konfrontation – oder nicht längst um bequeme Identifikation mit der Schuldüberwindung?“, gibt der Historiker zu bedenken.

Genug Stoff für eine lebhafte Diskussion allemal. Doch Sabrow geht es auch um die historischen Verwerfungen in Potsdam selbst, der Stadt, die in der DDR-Zeit als Hort der preußischen Reaktion zum Inbegriff eines Schattenortes avancierte, in dem historische Bauten als steinerne Zeugen des vermeintlichen „Geistes von Potsdam“ geschliffen wurden, wie auch heute wiederum Bauten der SED-Zeit verschwinden. „Nicht das bloße Vergessen durch bauliches Vernichten, sondern die Entmachtung der städtischen Geschichtserzählung durch Abriss, Nachnutzung und zitative Bewahrung ihrer prägenden Bauten macht das sozialistische Schicksal des Schattenortes Potsdam aus“, so Sabrow. Worüber sich sicher trefflich diskutieren lässt.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: