© Andreas Klaer

Von Erhart Hohenstein: Dorfs eingemauerte Bücher

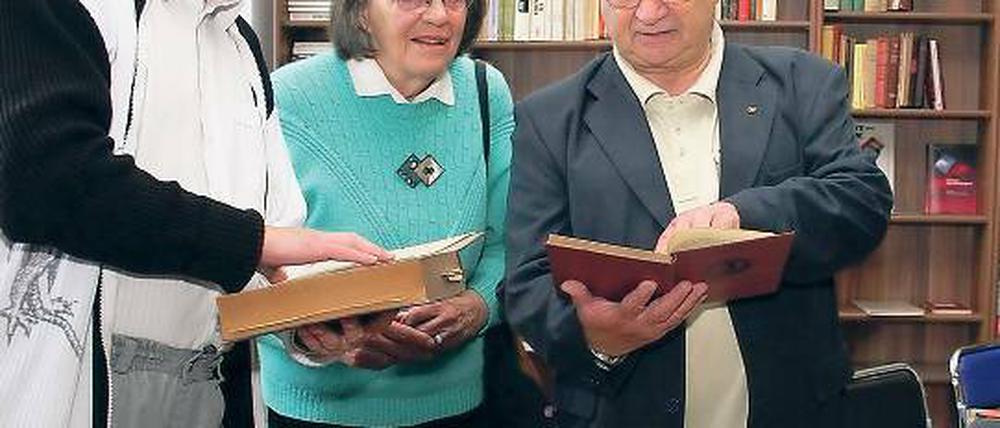

Sohn eines Spanienkämpfers übergab seltene Druckwerke an Potsdamer Antifa-Bibliothek

Stand:

Die von der Stiftung des Unternehmers Norbert Fiebelkorn betriebene „Brandenburger Bibliothek der im Faschismus verbotenen Bücher“ hat Zuwachs bekommen. Dazu übergab Jonny Dorf als Dauerleihgabe am Mittwochabend 150 Titel aus der Sammlung seines Vaters Artur Dorf (1908 - 1972). Der kommunistische Jugendfunktionär hatte die Bücher zu Beginn des nationalsozialistischen Regimes 1933 in seinem Elternhaus in Wuppertal eingemauert. Ab 1945 waren sie dann als ungewöhnliche „Westpakete“ von der Verwandtschaft an Artur Dorf zurückgeschickt worden. Der machte als ehemaliger Spanienkämpfer in Ostdeutschland Karriere, war 1945/46 Polizeichef der Provinz Brandenburg, später Lehrstuhlleiter an der SED-Parteihochschule „Karl Marx“ und von 1956 bis zur Pensionierung 1968 stellvertretender Chef der Gesellschaft für Sport und Technik (GST). Dieser Massenorganisation oblag die vormilitärische Ausbildung der DDR-Jugend.

Herbert Driebe, Vorsitzender des linksgerichteten, aber parteipolitisch unabhängigen Fritz-Teppich-Vereins, nahm in der Bibliothek, die in der Hessestraße 19 untergebracht ist, die Bücher entgegen. Neben Standardwerken von Lenin und Stalin zählen dazu auch für Historiker interessante Raritäten wie die von Liebknecht und Luxemburg 1916 begründeten „Spartakusbriefe“, der Bericht des Vereinigungsparteitages von USPD und KPD (1920) oder das Handbuch der Kommunistischen Fraktion im Preußischen Landtag (1924). Offensichtlich blickte Dorf über den ideologischen Tellerrand hinaus, denn er hat auch Ferdinand Lasalles Reden und Schriften gesammelt und die Werke von Karl Kautsky, den vom Kommunismus als revisionistisch verdammten Marxisten. Sogar der unbequeme Denker Jakob Walcher, 1928 aus der KPD und dann 1951 als „ärgster Feind der Arbeiterklasse“ auch aus der SED ausgeschlossen, ist mit „Ford oder Marx. Die praktische Lösung der sozialen Frage“ (1925) vertreten.

Eine zweite, kleinere Kollektion kam vorgestern von der betagten Kommunistin Inge Maja Weiße.

Sie brachte ab 1933 in ihrem Garten vergrabene Titel, darunter ebenfalls einige „Perlen“ wie August Bebels „Die Frau und der Sozialismus“ in einer Ausgabe aus dem Jahr 1891.

In der Bibliothek sind nicht nur Marx, Engels, Lenin und Stalin willkommen, sondern auch Belletristik von durch die Nationalsozialisten verbotenen Schriftstellern. Allein bei der von der Deutschen Studentenschaft am 3. Mai 1933 auf dem Berliner Opernplatz organisierten Bücherverbrennung waren in 25 000 Exemplaren Werke von etwa 100 Autoren verbrannt worden, von Brecht bis Kafka, von Heine bis Karl Kraus, von Anna Seghers bis Tucholsky.

Es sind oft ältere Besitzer, die Bücher der Antifa-Bibliothek zu spenden. Die meisten Bücher würden sonst in die Tonne wandern, sagen sie. Die Nutzung der „Ladenbibliothek“ ist schwierig, denn regelmäßige Öffnungszeiten stehen wegen fehlenden Personals noch nicht fest. Interessenten müssen den Zutritt unter Telefon (0331) 231 470 29 mit Herbert Driebe vereinbaren.

Erhart Hohenstein

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: