© Gedenkstätte Leistikowstraße

Landeshauptstadt: „Ich weiß nicht mal, dass ich das geschrieben habe“

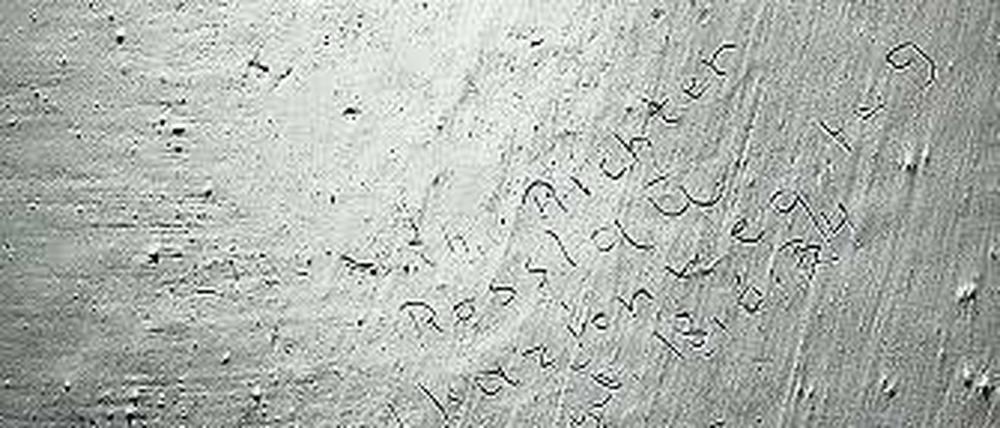

Liesbeth Richter war in der Leistikowstraße inhaftiert. In der Not ritzte sie ihren Namen in die Zellwand

Stand:

Am 18. April wird die Dauerausstellung in der Gedenk- und Begegnungsstätte Ehemaliges KGB-Gefängnis in der Leistikowstraße 1 eröffnet. Die „Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten“ ist Träger der Gedenkstätte und hat für die Schau umfangreiche Forschung betrieben. In einer fünfteiligen Serie stellen die PNN in Kooperation mit der Stiftung fünf Ausstellungsstücke und ihre Geschichte vor.

Der Keller des Gefängnisses Leistikowstraße Potsdam wurde von 1945 bis 1955 für die Inhaftierung von Gefangenen genutzt. Aus dieser Zeit sind über 1200 Häftlingsinschriften erhalten, mehr als die Hälfte davon sind in russischer Sprache.

Häftlinge ritzten mit Fingernägeln, Holzsplittern, Nägeln oder Besteckteilen. Ihre Inschriften sind seltene Zeugnisse ihrer psychischen Verfassung, Selbstbeschäftigung und Kommunikation. Die Zeichnungen, Gedichte und Sinnsprüche geben Sehnsüchte und Religiosität zu erkennen. Kalender, Zahlenfolgen und Zählstriche dienten der zeitlichen Orientierung. In der Hoffnung, dass andere Häftlinge die Informationen lesen und weitergeben, wurden auch Name, Wohnort, Alter, Prozessdatum und Strafmaß festgehalten. Es gibt mehr als 60 solcher Namensinschriften. Die Gedenkstätte konnte die Schicksale ihrer Verfasser nach umfangreichen Recherchen klären. Die Ausstellung macht in zwei Zellen Häftlingsinschriften exemplarisch sichtbar. Besucher lernen dort die Schicksale von acht „Inschriftenautoren“ kennen, darunter das von Liesbeth Richter.

Liesbeth Richter ritzte als 18-jährige zwei Inschriften in die Wände der Zelle 12 im Keller des Gefängnisses, in dem sie 1952 als Durchgangshäftling festgehalten wurde. Der hinterlassene Name und die Adresse bildeten dabei einen wichtigen Ansatzpunkt, der nach vielen Monaten des Suchens zu einem bisher unbekannten Häftlingsschicksal führte. Liesbeth Richter konnte ausfindig gemacht werden und unterstützte die Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstraße durch die Übergabe von Fotos und Dokumenten. Außerdem stand sie für ein Interview zur Verfügung.

Liesbeth Richter (*1934) wurde im Mai 1952 zusammen mit ihrer Freundin Elli Klickermann (*1929) auf dem Bahnhof in Roßlau von zwei Männern in Zivil festgenommen, als sie aus West-Berlin kamen. Beide wurden wegen angeblicher Spionage verurteilt. Elli Klickermann erhielt 15, Liesbeth Richter 25 Jahre Lagerhaft. Liesbeth Richter war gemeinsam mit weiteren Frauen fünf Monate in der Zelle 12 im Keller eingesperrt. Sie erinnert sich an die Ankunft in der Sammelzelle: „Wir sind gleich in so eine dunkle Zelle gekommen. Da waren mehrere Frauen schon drin. Also wahrgenommen hat man eigentlich gar nichts. Man war durch die ganze Aufregung und alles, man war irgendwie nicht beisammen. Stellen sie sich vor, sie kriegen gesagt 25 Jahre Arbeitslager, da können sie nicht mehr richtig denken.“

Liesbeth Richter musste sich die Zelle 12 für mehrere Monate mit zehn bis zwölf weiteren Frauen unter schlimmsten hygienischen Bedingungen teilen. Da sie bereits verurteilt war, folgten keine weiteren Verhöre. Sie wartete auf den Weitertransport in die Sowjetunion. In dieser Zeit ritzte sie in den Putz der Nordwand und in die Decke ihren Namen, Adresse und Geburtsdatum. Danach befragt, antwortete sie: „Ich weiß noch nicht mal, dass ich das geschrieben habe. Ich kann mich daran wirklich nicht mehr erinnern. Drum war ich so perplex, dass da mein Name stand ich hab auch vieles verdrängt schon. Wir mussten ja unterschreiben, im Lager, dass wir aus einem Schweigelager kommen .“

In der Kellerzelle 12 trug Liesbeth Richter nur ein dünnes Sommerkleid mit Sandalen. Warme Kleidung erhielt sie erst nach dem Abtransport in die Sowjetunion im November 1952. Nach drei Jahren Lagerhaft in Workuta kehrte sie zu ihren Eltern in die DDR zurück. Sie lebt heute in Solingen.

Nach der Verurteilung hat Liesbeth Richter ihre Freundin Elli Klickermann nicht mehr gesehen. Über das Schicksal der jungen Frau ist wenig bekannt. Sie wurde von Haftkameradinnen in den sowjetischen Lagern Taischet und Tapiau gesehen. Am 19. Oktober 1955 kehrte Elli Klickermann nach Hause zurück. Sie verstarb am 8. Januar 1988. Die Militärhauptstaatsanwaltschaft rehabilitierte Elli Klickermann am 8. Oktober 2001.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: