© Andreas Klaer

Homepage: Innerste Beziehungen

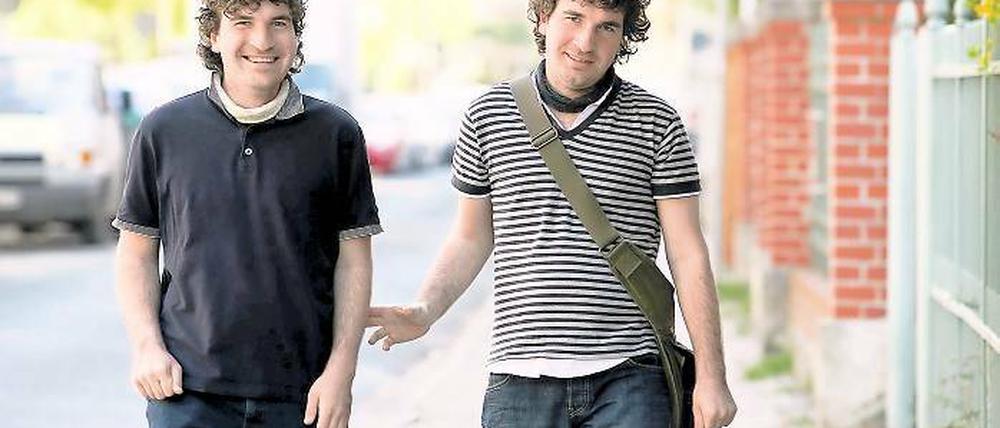

Die autistischen Zwillinge Konstantin und Kornelius Keulen nähern sich dem Ende ihres Uni-Studiums

Stand:

Konstantin und Kornelius Keulen kennt an der Universität Potsdam mittlerweile fast jeder: Die beiden Fünfundzwanzigjährigen mit den braunen Lockenköpfen sind am Neuen Palais ein vertrauter Anblick. Möglicherweise hat manch einer auch schon etwas von ihnen gelesen, denn im vorigen Jahr haben die eineiigen Zwillinge ihr bereits zweites Buch „und dann jagen wir unseren Gedanken nach“ mit Lyrik und Prosa-Texten veröffentlicht. Auch für Literaturzeitschriften haben sie schon geschrieben und im April wurde in Basel ein Theaterstück uraufgeführt, an dem sie mitgearbeitet haben – am Computer, denn Konstantin und Kornelius können, bis auf wenige Worte, nicht sprechen.

Wer ihre Texte liest, merkt schnell: Die beiden sind nicht nur sprachgewandt, sondern auch hochbegabt und ehrgeizig. Als zwei der Jahrgangsbesten haben beide 2004 in Potsdam ihr Abitur mit 1,6 abgelegt und sich danach an der Universität Potsdam für Philosophie und Geschichte eingeschrieben. Per Tastatur haben die beiden mittlerweile alle Prüfungen abgelegt, auch mündliche: „Sie haben ihren Laptop mitgebracht, der Dozent hat seine Fragen gestellt und sie haben dann ihre Antworten eingetippt“, erzählt die Mutter Silvia Keulen. Von Prüfungsstress keine Spur: „Sie gingen begeistert zu jeder Prüfung“, sagt Keulen; bereits anderthalb Jahre vor dem Abiturabschluss hätten sie sich in Vorlesungen gesetzt. Konstantin und Kornelius äußern sich durchweg positiv über das Studium und wollten auch von Anfang an an ihrem Wohnort Potsdam studieren. „Unsere Sektionen liegen in den historischen Gebäuden des Neuen Palais. Das finden wir besonders anregend“, meinen sie.

Eine Szene aus dem letzten Semester: Etwa ein Dutzend Studenten sitzt in einem Hörsaal am Neuen Palais und diskutiert mit Professor Hans-Joachim Petsche über Technikphilosophie. Die autistischen Zwillinge sitzen zusammen, melden sich nicht, hören genau zu. Sie stupsen sich ab und zu gegenseitig an, legen sich an manchen Tagen spontan in den Mittelgang und folgen von dort aus dem Seminar. Dozenten loben Konstantins und Kornelius’ Aufmerksamkeit und geben ihren Arbeiten regelmäßig gute bis sehr gute Noten. Nun schreiben sie ihre Magisterarbeit. Und zwar zusammen, wie schon bei den anderen Hausarbeiten im Hauptstudiengang, die dafür oft doppelt so lang waren. Die eineiigen Zwillinge können nur schreiben, solange ihre Mutter daneben sitzt, ob bei der normalen E-Mail-Korrespondenz oder bei Prüfungen.

„Von Seiten der Uni war das überhaupt kein Problem“, sagt ihre Mutter, die Kinderärztin ist. Die Behindertenbeauftragte Dr. Irma Bürger bereitete die Dozenten auf ihre neuen Studenten vor, Schwierigkeiten habe es von dieser Seite nie gegeben. „Ich war zunächst neugierig, aber auch vorsichtig; ich wollte sie zu nichts drängen und hoffte, dass sie irgendwie auf mich zugehen würden“, sagt Professor Petsche (58) über seinen ersten Eindruck. Das taten sie: In der Folge besuchten die Keulens fast jedes Semester Seminare des Philosophie-Professors, bei dem sie nun auch ihre Magisterarbeit schreiben. „Ihre Arbeiten sind intelligent und ihr Denken ist sehr klar strukturiert; man könnte auf den ersten Blick nicht auf Autismus schließen“, so Petsche.

Auf dem Campus sieht man Konstantin und Kornelius immer nah beieinander, alle Lehrveranstaltungen haben sie stets zu zweit besucht, auch wenn es im Vorfeld manchmal lange Diskussionen gab, was belegt werden sollte. Untereinander scheinen sie sich nonverbal zu verstehen, und „der eine kann quasi im Satz des anderen weiterschreiben“, sagt Silvia Keulen.

Obwohl ihre Fächer sehr lektüreintensiv sind, sieht man Konstantin und Kornelius so gut wie nie „richtig“ in ein Buch vertieft lesen, und auch ihre eigene Erklärung, wie sie sich ihr Wissen aneignen, klingt eher geheimnisvoll: „Wir können den Text ganz schnell erfassen und abspeichern. Das Blättern und Nachlesen findet im Kopf statt.“ Ihr Lesen sei anders, aber effektiv, erklären sie.

Bei Vorlesungen brauchten sie sich dank ihres Gedächtnisses keine Mitschriften zu machen, nur das Mitdiskutieren war nicht ganz einfach: Dazu schrieben Konstantin und Kornelius vorher Wortbeiträge auf, die dann im Seminar von Mitstudenten vorgelesen wurden, genau wie ihre Referate. „Da hatten es die, die ihre Meinung mündlich vortragen konnten, einfacher“, meinen die beiden. „Sie können sich mitten im Satz korrigieren.“ Zwei befreundete Studentinnen kopierten ihnen damals Texte aus der Bibliothek.

Regelmäßig unterhielten sie sich auch mit ihren Dozenten per E-Mail. An sein erstes längeres Gespräch mit Konstantin kann sich Professor Petsche noch gut erinnern: „Wir hatten über zwei Monate eine ziemlich intensive Diskussion über Einsteins Ausspruch ,Gott würfelt nicht’“, erzählt er. Konstantin habe dabei den Zufall abgelehnt und gemeint, alles sei vorherbestimmt. „Das fand ich plausibel, da Autisten oft dazu neigen, ihre Umwelt streng zu ordnen“, sagt Petsche. Umso erstaunlicher finde er dann, dass diese Ansicht mittlerweile gekippt ist und die beiden sich philosophisch viel stärker mit Zufall beschäftigen. Im Laufe der Zeit habe sich auch ihre Sprache gewandelt, so Petsche. War ihre Wortwahl anfangs noch sehr „kondensiert“ und manchmal schwer verständlich, so habe sich ihr Schreibstil nun dem wissenschaftlichen Standard angenähert.

In diesem oder nächsten Jahr werden Konstantin und Kornelius ihren Magister machen, und auch danach wollen sie konsequent ihre Ziele weiterverfolgen. „Nach dem Studium wollen wir schreiben“, verraten sie über ihre weitere Zukunft. „Wir interessieren uns für die innersten Beziehungen innerhalb des menschlichen Seins. Das kann man versuchen, in Lyrik und Prosa auszudrücken, aber auch in philosophischen Aufsätzen. So wollen wir unser Leben gestalten.“

Konstantin und Kornelius Keulens erstes Buch „Zu niemandem ein Wort“ ist im Piper Verlag und bei concepcion Seidel erschienen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: