© Manfred Thomas

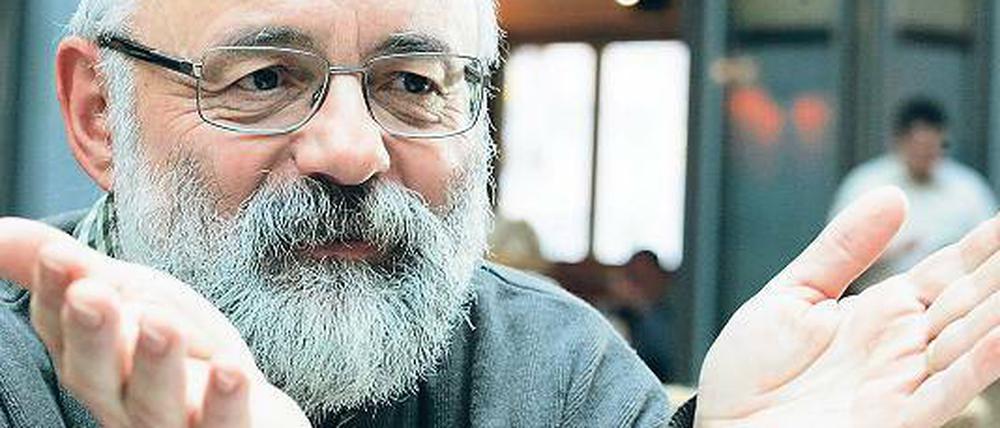

Landeshauptstadt: „Jetzt kommt mein Marx“

Der scheidende Stadtverordnete Christian Seidel (SPD) über seine CDU-Zeit, die Wissenschaft, Klipps „E-Mail-Gate“ und Potsdams Bausünden

Stand:

Herr Seidel, warum wollten Sie denn nicht Physik-Nobelpreisträger werden?

Das ist die falsche Frage (lacht). Jeder, der Physik studiert, träumt einmal davon. Aber im Laufe der Zeit wird man Realist.

Für Sie hieß das, einen großen Teil Ihrer Freizeit in die Potsdamer Kommunalpolitik zu investieren und nicht in die Forschung?

Ich kann mich gut erinnern, dass mir mein Chef Anfang der 90er Jahre gesagt hat, ich müsse mich schon entscheiden, wo ich meinen Zeitfond einbringe. Das ist nicht aufzulösen, der Konflikt, wenn es dabei auch nicht um den Nobelpreis geht. Wissenschaftler zu sein ist kein Acht-Stunden-Job, sondern ein Glücksfall. Wir machen beruflich unser Hobby und werden dafür bezahlt. Natürlich will man das so gut wie möglich machen und Anklang finden. Das ist natürlich nicht der Hauptgrund, jetzt das Stadtverordneten-Mandat aufzugeben. Aber mir bleiben noch reichlich drei Arbeitsjahre und es gibt ein paar angefangene Projekte und Ideen, die ich gern zu Ende gebracht haben möchte.

Und wie kam das nun, dass Sie gesagt haben, einen großen Teil meiner Zeit muss ich Potsdam widmen?

Das habe ich mich manchmal auch gefragt. Ich kann es so sagen: Ich bin 1972, Anfang Dezember, das erste Mal in Potsdam gewesen. Vom ersten Moment an hat mich Potsdam fasziniert durch seine Besonderheit. Gleichzeitig war ich schockiert darüber, wie mit dem, was Potsdam besonders macht, teilweise umgegangen wird. Das konnte mich nicht gleichgültig lassen. Ich hatte noch ein zweites Grunderlebnis: Anfang der 90er Jahre war ich eine Zeit lang an der Universität von Minneapolis. Einmal habe ich meinen Gastgeber gefragt, einen Professor am dortigen Department, warum er sich zeitlich und materiell für Einrichtungen in Minneapolis engagiert. Er sagte, dass er nicht möchte, dass seine Heimatstadt ein schlechtes Image habe – ganz im Gegenteil, seine Heimatstadt solle sich durch besondere Konturen auszeichnen. Daran habe ich mich oft erinnert. Sie wissen ja, Kommunalpolitik lebt nicht immer von Höhenflügen.

Sagen Sie, zu DDR-Zeiten haben Sie auch schon Kommunalpolitik gemacht?

Ich war ja CDU-Mitglied und saß in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre in der Stadtverordnetenversammlung. Aber es war irgendwie kompliziert, ich war zunächst Reservekandidat ohne Stimmrecht

Entschuldigen Sie, Sie waren in der CDU?

Ja.

Vielleicht erübrigt sich da gerade die Frage, ob Ihre äußere Ähnlichkeit mit Karl Marx womöglich nicht ganz zufällig ist.

Da komme ich gleich drauf zurück. Ich will erst noch die vorhergehende Frage beantworten: Zu DDR-Zeiten waren es die gleichen Themen wie heute, die mich bewegten. Denkmalschutz war in der Kultur angesiedelt. Ich war Mitglied des Kulturausschusses. Es gab Tendenzen, den Park Babelsberg nicht zum Kulturwelterbe werden zu lassen, sondern zu etwas anderem. Dann die Häuserabrisse in der zweiten barocken Stadterweiterung Ich habe ungeachtet von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mit den gleichen Problemen gekämpft – mit anderen Leuten, mit anderen Hintergründen und Motivationen.

Da war die CDU schon die richtige Partei für Sie?

Wenn ich in der Bundesrepublik gelebt hätte, wäre ich nie auf die Idee gekommen, in die CDU einzutreten. Dann wäre ich mit Sicherheit frühzeitig in der SPD gewesen. Genau genommen geht der CDU-Beitritt auf 1968 zurück. Nicht 68 West, sondern 68 Prag. Ich habe damals in Dresden studiert; in der evangelischen Studentengemeinde dachten wir darüber nach, welche Konsequenzen wir daraus ziehen. 40 Jahre später ist man schlauer, aber wir haben damals die Schlussfolgerung gezogen: Man muss versuchen, in die Institutionen ’reinzugehen und versuchen, da etwas zu verändern, was ja ziemlich ähnlich ist zu 68 West.

Der Marsch durch die Institutionen, Version Ost.

Nun, heute muss ich sagen, das war ziemlich blauäugig

Könnte man sagen, wenn man als Linker in der DDR noch etwas bewegen wollte, musste man schon in die CDU gehen?

Ja (lacht). SED schied von vornherein aus. Da blieb nicht viel übrig. Wenn man da noch mit einem christlichen Hintergrund kam, war das schon irgendwo in der Nähe. Aber wie gesagt, es war blauäugig. Im Dezember 1989 haben die CDU-Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung ihr Mandat niedergelegt, um ohne Wahlvorgang Plätze zu schaffen für die Bürgerbewegungen. 1990 habe ich mir dann gesagt: Wenn man sich einmal in der politischen Einschätzung dessen, was reformfähig ist und was nicht, so drastisch getäuscht hat, sollte man sich selbst eine Pause gönnen um zu überlegen. Um danach – ohne das Vergangene zu verschweigen, das glaube ich, nie gemacht zu haben – wieder die Frage einer Kandidatur zu stellen. Kann man das Vertrauen wieder gewinnen? Wird man wieder gewählt? Seit 1994 bin ich dann wieder Stadtverordneter gewesen.

Für die SPD?

Im Frühsommer 1990 bin ich die SPD eingetreten. Ich habe ja in der Wendezeit in der CDU eine gewisse Rolle gespielt. Es ist schon witzig: Von den drei Leuten, die die Gründungsurkunde des CDU-Landesverband Brandenburg unterschrieben haben, sind zwei später in der SPD gewesen. Einer ist wieder ausgetreten, der andere, der noch SPD Mitglied ist, bin ich.

Und wie ist das jetzt mit der Ähnlichkeit mit Karl Marx?

Die ist rein zufällig. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, mit mir ein Abbild von Karl Marx zu erzeugen. Aber in Leningrad, heute St. Petersburg, wo ich drei Jahre arbeitete, wurde ich einmal am Kiosk von der Zeitungsverkäuferin begrüßt: „Jetzt kommt mein Marx.“ Da ist es mir das erste Mal aufgefallen.

Lassen Sie uns nun etwas nostalgisch werden: Sie und die Baubeigeordnete Elke von Kuick-Frenz nebeneinander im Podium des Bauausschusses – das waren doch noch Zeiten!

Ich weiß nicht, warum man da nostalgisch werden sollte.

Journalistisch gesehen waren die Dispute, die Sie mit der Beigeordneten hatten, natürlich ein Fest.

Es war ja am Anfang etwas delikat: Ich hatte mich auch auf diese Stelle beworben. Jetzt sollte aber keinesfalls der Eindruck aufkommen, ich wolle demonstrieren, dass ich der bessere Beigeordnete gewesen wäre. Aber das Amt des Bauausschussvorsitzenden hat mit natürlich großen Spaß gemacht.

Frau von Kuick-Frenz konnte Sie bisweilen schon auf die Palme bringen.

Was mir die gravierendsten Probleme gemacht hat, waren Kommunikationsprobleme. Da sage ich Ihnen ja keine Neuigkeiten, dass viele Probleme, die die Stadtverwaltung hat, selbstgemachte Kommunikationsprobleme sind. Die Bauverwaltung ist da traditionell nicht besonders stark gewesen – und an mancher Stelle war es schon zum Schlucken. Da habe ich versucht, wie andere Stadtverordnete auch, korrigierend und vermittelnd einzugreifen. An mancher Stelle ist das auch gelungen.

Kommunikationsprobleme hat der Baubeigeordnete Matthias Klipp auch – siehe „E-Mail-Gate“. Da fand eine E-Mail von Klipp, in der er sich kritisch zur städtebaulichen Situation der Bibliothek äußerte, irgendwie den Weg zur Presse.

Wenn man es ganz platt sagen will, was die eine zu wenig gesagt hat, sagt der andere zu viel. Ich bin sicher, Herr Klipp ist an der Stelle lernfähig. Er zahlt ja Lehrgeld. Ich habe auch lernen müssen, dass es manchmal gut ist, eine E-Mail über Nacht liegen zu lassen. Das war übrigens früher ein Vorteil von Briefen, dass man mehr Bedenkzeit hat. Heute drückt man schnell im Hochschwang des Gefühls auf den Knopf und dann ist es raus. Aber im Ernst: Im Augenblick agiert er nach dem Motto, „viel Feind, viel Ehr“. Ich denke, er wird noch einsehen, dass dies nicht das Mittel der Wahl ist.

Sie verkörpern einen Politiker-Typus, der immer rarer wird: Engagiert, aber unabhängig. Es mehren sich dagegen die Berufspolitiker.

Das Wendegeschehen war natürlich eine Ausnahmesituation, die eine Menge Seiteneinsteiger in die Politik gespült hat. Viele sind in der Landes- oder Bundespolitik gelandet.

Sie sind geblieben.

Das war für mich nie eine denkbare Alternative. Wie ich eingangs sagte, der Beruf, den ich habe, ist gleichzeitig mein Hobby. Zumal die Bedingungen, unter denen ich Wissenschaftler bin, nach der Wende ungleich besser wurden, etwa durch den Austausch mit Kollegen im Westen. Dass ich für die Amtszeit vom Institut beurlaubt werde, war auch die Bedingung für meine Bewerbung auf den Beigeordnetenposten. Zudem habe ich in der Nachwendezeit so viele relativ junge Leute aus dem alten Westen kennengelernt, die gar keine andere Alternative mehr hatten; die auf Gedeih und Verderb einer Partei ausgeliefert waren, weil ihnen sonst der soziale Abstieg gedroht hätte. Da habe ich mir gesagt: Ich werde mich nie freiwillig in eine Situation bringen, in der ich sozial von einer Partei abhängig bin. Es ist schon eine gewaltige Gefahr, dass manche jungen Politiker in einer Parallelgesellschaft groß werden und nur noch selten mit dem realen Leben konfrontiert sind.

Kommen wir zu Potsdam: Was ist gut, was schlecht gelaufen?

Es gab in den 90er Jahren das Motto in der Potsdamer Stadtentwicklung: „Erst Pläne, dann Kräne“. Das bezeichnet haargenau, was in Potsdam gut gelaufen ist. Potsdam ist nicht durch einen Kranz an Centern auf der grünen Wiese ausgeblutet. Die richtige Weichenstellung war auch die Installation von Sanierungsgebieten – wenn man schaut, was in der Potsdamer und der Babelsberger Innenstadt passiert ist. Dass die besonderen Instrumente des Baurechtes genutzt wurden, ist ohne Zweifel ein Erfolg.

Und was ging schief?

Es gibt zwei, drei wirkliche Sündenfälle. Das hat angefangen mit der Bebauung des Glienicker Horns. Nur wenige sind heute noch der Meinung, dass das damals eine gute Entscheidung war. Ich war damals außerparlamentarisch, habe aber viele Briefe geschrieben, die alle nichts gebracht haben. Der zweite Sündenfall ist das Potsdam-Center, das Auswirkungen hatte bis hin zum Wechsel des Oberbürgermeisters. Das erinnert mich an „Stuttgart 21“. Damals lief das unter der Überschrift, Potsdam wird ein Haltepunkt der Bahn zwischen Moskau und Paris. Wer das so verkaufen wollte, lag entweder total neben der Zeit. Oder er wollte vorsätzlich etwas unter einem falschem Label verkaufen. Der Siegerentwurf für den Bahnhof von Gerkan, Marg und Partner war ein ganz filigranes Gebäude. Gebaut aber wurde dieser Panzer, der jetzt dort steht und jegliche Beziehung zum Potsdamer Maßstab vermissen lässt.

Zum Schluss: Wird man von Ihnen trotz des Rückzugs aus der Politik noch Zwischenrufe hören?

Ich bin ja weiter SPD-Mitglied. Aber wenn man eine bestimmte Funktion abschließt, muss man das auch konsequent machen. Ich bin jederzeit gern bereit, meine Meinung zu sagen, wenn ich gefragt werde. Und wenn es mir zu dick kommt, auch wenn ich nicht gefragt werde.

Das Interview führte Guido Berg

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: