© Andreas Klaer

Landeshauptstadt: Keine Leiche nach dem Sandmännchen

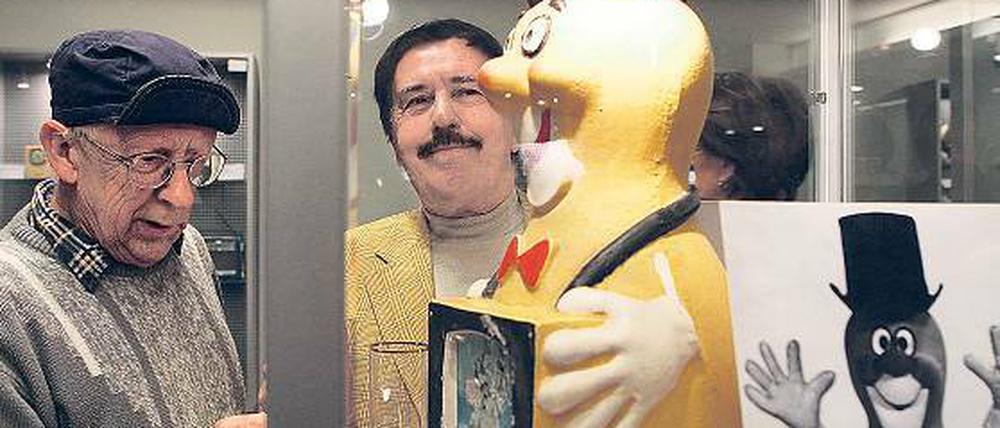

Ausstellung im Rundfunkarchiv über die populäre DDR-Unterhaltungssendung „Tele-Lotto“

Stand:

Die Zahl 19 war die beliebteste. Darin waren sich Gäste und ehemalige Macher von „Tele-Lotto“ einig, die am Montagabend zur Eröffnung einer Ausstellung über die populäre Sendung des DDR-Fernsehen ins Deutsche Rundfunkarchiv nach Babelsberg gekommen waren. Am 9. Januar 1972 lief die erste Tele-Lotto-Sendung, wie fortan jeden Sonntag zwischen 19 und 19.30 Uhr, nach der Wende noch bis 1997 beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR).

Das Konzept entstand nach dem 8. Parteitag der SED, nachdem Staatschef Erich Honecker „eine gewisse Langeweile“ im DDR-TV bemängelte hatte. Konzipiert wurde eine Unterhaltungssendung, die durch seine Attraktivität zum „Pflichttermin für die ganze Familie“ wurde, wie der einstige Tele-Lotto Redakteur Klaus Fischer während einer Podiumsdiskussion zur Ausstellungseröffnung sagte. Mit Hilfe einer Ziehungsmaschine, die wie eine Schnecke oder eine Sandburg aussah, wurden „5 aus 35“ gezogen – fünf Gewinnzahlen aus 35 möglichen Zahlen. Auf jede gezogene Zahl folgte ein kurzer Filmbeitrag, thematisch geordnet. Wurde die 23 gezogen, lief Operette, die 14 stand für Humor, über den Äther lief dann etwa ein Beitrag aus dem Kabarett „Die Distel“.

Die 19 aber stand für Kurzkrimis, die, wie Fischer berichtete, mit sehr viel Aufwand und unter Mitwirkung von bekannten DDR-Schauspielern für Tele-Lotto gedreht wurden. Fischer: „Die konnten da ihrem Affen richtig Zucker geben.“ Oft waren es Kostüm-Szenen, die in englischen Schlössern oder französischen Salons spielten. „Lessing hat seine ,Emilia Galotti’ auch woanders spielen lassen, um der Zensur zu entgehen“, begründete Bernd Maywald, Regisseur zahlreicher Tele-Lotto-Kurzkrimis, warum die Streifen nur höchst selten in der DDR-Gegenwart angesiedelt waren. Da Tele-Lotto immer nach dem Sandmännchen lief, waren Kinder unter den Zuschauern, „daher durfte es nie eine echte Leiche geben“, erinnert sich Maywald. 1986 wurden die Kurzkrimis für die Zahl 19 eingestellt, sie waren zu teuer, so Ex-Redakteur Fischer.

Nur fünf der über 1000 Sendungen sind heute noch im Rundfunkarchiv aufzufinden, berichtet Archivchef Michael Crone. Der Grund ist einfach: Die Sendungen wurden „im Live-Stil“ am Sonntagnachmittag produziert und abends ausgestrahlt. Die Bänder mussten jeden Mittwoch gelöscht werden, damit nicht aus Versehen eine Sendung zum zweiten Mal ausgestrahlt wird „und jemand zweimal gewinnt“. Fischer erinnerte an die Neujahrsansprache von Helmut Kohl, die die ARD am 31. Dezember 1986 ausstrahlte, aber versehentlich die vom Vorjahr war.

Propaganda-Potenzial barg das Konzept auch. Die Zahl 27 stand für „Singe-Club“, womit zumeist der „Oktoberclub“ gemeint war, der etwa Liedtexte mit Bodenreform-Apologetik im Stile von „Am Anfang war der Bauer sauer, doch Kollektive machen schlauer“ zum Vortrage brachte. Fischer glaubt nicht, dass derartige Beiträge oft liefen. „Wir wollten nicht bereits vor der Aktuellen Kamera Zuschauer verlieren.“ Guido Berg

Die Tele-Lotto-Ausstellung kann von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr im Rundfunkarchiv Babelsberg, Marlene-Dietrich-Allee 20, besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: