© NASA

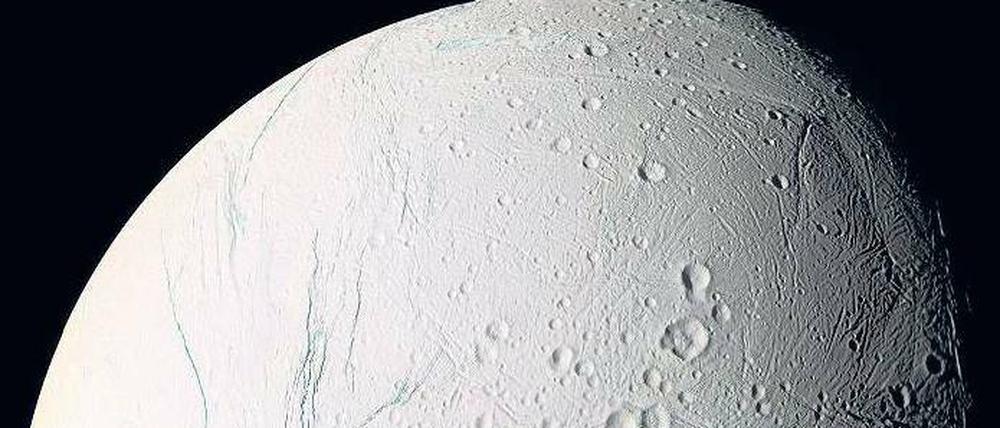

Astrophysik: Staub und Wasser

Unter der vereisten Oberfläche des Saturnmondes Enceladus schwappt Wasser, wie Potsdamer Astrophysiker zeigen können. Jetzt spekulieren die Wissenschaftler über mögliches Leben auf Enceladus.

Stand:

Einen leuchtend hellen Schweif aus feinsten Partikeln pustet der Saturnmond Enceladus in den Weltraum. Tigerstreifen nennen Forscher die Spalten im Eis am südlichen Pol des Mondes. Aus ihnen gelangen Eisteilchen und Meteoriten in den Weltraum – Wissenschaftler wie der Potsdamer Astrophysiker Jürgen Schmidt reden von „cosmic dust“, kosmischem Staub. Die neueste Auswertung von Daten der Raumsonde Cassini zeigt nun: Unter der vereisten Oberfläche des sechstgrößten Saturnmondes befindet sich Wasser. Das regt bereits die Fantasie einiger Forscher an: Könnte Enceladus einfache Lebensformen beheimaten?

Aber von vorn: Seit Juli 2004 kreist die Raumsonde Cassini im Auftrag der US-Raumfahrtbehörde NASA und der europäischen Weltraumbehörde ESA bereits um den Saturn. 2008 flog sie unmittelbar durch eine Fontäne von Eispartikeln von Enceladus. Einige dieser Teilchen fing die Sonde ein und sendete die Messdaten innerhalb von 80 Minuten zur Erde. Dort hat sie der Astrophysiker Jürgen Schmidt von der Universität Potsdam zusammen mit Kollegen vom Max-Planck Institut Heidelberg ausgewertet.

Nun steht für Schmidt fest: „Unter dem Eis des Mondes ist Wasser.“ Unter der eisigen Oberfläche des Enceladus schwappt Wasser, sprüht durch Spalten ins Weltall und transportiert dabei winzige Eisteilchen, die von der Sonde beobachtet werden. Die Teilchen schließen Salz ein, das mit dem Wasser an die Oberfläche gelangt sein muss.

Dass es auf dem Himmelskörper mit gut 500 Kilometern Durchmesser Wasser geben könnte, vermuteten die Forscher schon länger. Bereits beim ersten Vorbeiflug an Enceladus im Juni 2005 fing Cassini Eisstückchen aus der Staubfahne: Darin fanden die Forscher Salzteilchen. Weil aber das Eis auf der Oberfläche von Enceladus ebenso wie Eis auf der Erde an sich salzfrei sein müsste, ergab sich die Vermutung, dass sich auf dem Mond Wasser verbergen könnte.

Zunächst schlossen die Physiker aber auch die Möglichkeit nicht aus, dass das Salz durch Prozesse an der Oberfläche des Mondes zu erklären sein könnte, erläutert Schmidt. Die relativ geringe Häufigkeit der salzhaltigen Eisteilchen – in fünf Prozent der Teilchen konnte eine Salzkonzentration von einem Prozent nachgewiesen werden – erlaubte allerdings keine zwingenden wissenschaftlichen Schlüsse. Die Wasser-These blieb also eine Vermutung.

Erst die zweite Analyse mit einer verbesserten Software im Jahr 2008 brachte Gewissheit: Es handelt sich um Salz, das in Wasser gebunden war. „Das Salz wird mit den Wassertröpfchen durch das Eis an die Oberfläche gepresst. So gelangt es in den Weltraum und kann dann von Cassini ausgewertet werden“, erklärt Jürgen Schmidt.

Die Wassermenge auf den Saturnmond ist sogar so groß, dass ihre Temperatur diejenige des Mondes an ihrer Austrittsstelle merklich beeinflusst. Das belegen neue Infrarotaufnahmen des Himmelskörpers: Während auf den größten Teilen der Oberfläche eine Temperatur von minus 200 Grad herrscht, beträgt sie am Südpol nur minus 70 Grad. „Irgend etwas heizt dort den Mond auf“, stellt Jürgen Schmidt fest. Die anhand der Infrarotbilder erstellte Grafik des kalten Brockens zeigt in farbiger Markierung eine deutliche Zunahme der Wärme am Südpol.

Außerdem haben die Forscher nun eine Erklärung für den geringen Salzgehalt: Aus Daten, die mit der 2009 erneut überarbeiteten Software gewonnen wurden, folgern die Astrophysiker, dass nur die leichteren Teilchen tatsächlich bis in den Weltraum gelangen und deshalb der Anteil der salzreichen Teilchen dort lediglich bei fünf Prozent liegt.

Die schwereren und daher stärker salzhaltigen Teilchen würden erst gar nicht in die Umlaufbahn gelangen. Unmittelbar an der Austrittsstelle der Fahne aus dem Saturnmond läge der Salzgehalt erheblich höher. Daher könne nun sicher auf ein Wasservorkommen unter dem Eis geschlossen werden.

„Ein Projektil mit einem Bohrer auf dem Enceladus wäre schön“, sinniert Jürgen Schmidt trotzdem. Denn damit könnte der Himmelskörper noch genauer untersucht werden. „Viele Wissenschaftler spekulieren nun sogar, ob sich auf Enceladus einfache Lebensformen entwickeln konnten“, sagt Schmidt. Ein bemannter Flug zu dem Saturnmond sei allerdings keine nahe liegende Option: Die Raumsonde Cassini hat sieben Jahre für die Anreise von der Erde zum Saturn gebraucht.

An Spekulationen, ob irgendwann einmal Himmelskörper oder Planeten im Weltraum sogar besiedelt werden könnten, möchte sich der Potsdamer Astrophysiker nicht beteiligen: „Ich halte mich an meine Instrumente und Daten“, sagt Jürgen Schmidt: „Das finde ich spannend genug.“

Richard Rabensaat

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: