© Theo Heimann/dapd

Landeshauptstadt: Von verlorenen Nachbarn

Schüler bieten in Potsdam Stolperstein-Rundgänge zu Wohnorten von Opfern des Nationalsozialismus an

Stand:

Betroffen blicken die Schüler auf den Boden in der Potsdamer Innenstadt. Um sie herum herrscht geschäftiges Treiben – doch ihr Blick bleibt auf der kleinen Messingplatte im Gehweg haften. Auf dieser ist der Name von Bertha Simonsohn zu lesen. „Ihre Enkel könnten heute neben uns in der Schulbank sitzen“, sagt die Schülerin Josefine Markarian. Doch es kam ganz anders. 1943 starb die Potsdamer Jüdin im Konzentrationslager Theresienstadt.

Seit vergangenen Herbst bieten Schüler der Potsdamer Voltaire-Gesamtschule Rundgänge zu sogenannten Stolpersteinen an, die Wohnorte von Opfern des Nationalsozialismus markieren. Das seit den 90er Jahren bestehende Stolperstein-Kunstprojekt von Gunter Demnig hat in den vergangenen Jahren bundesweit und im Ausland eine steigende Nachfrage verzeichnet. Heute gibt es dem Künstler zufolge europaweit mehr als 33 000 Stolpersteine. Die Quader bestehen aus Beton und einer Messingplatte mit eingeschlagenen Opfernamen. Sie werden vor den ehemaligen Wohnhäusern der Ermordeten verlegt. Die ersten Stolpersteine gab es in Berlin und Köln.

Gedacht werden soll mit dem Projekt aller verfolgten jüdischen Bürger, Sinti und Roma, politisch und religiös Verfolgter, Zeugen Jehovas, Homosexueller und Euthanasieopfer im Nationalsozialismus, sagt der in Köln lebende Künstler. „Ich will die Namen der Opfer wieder an ihren einstigen Wohnort zurückbringen.“

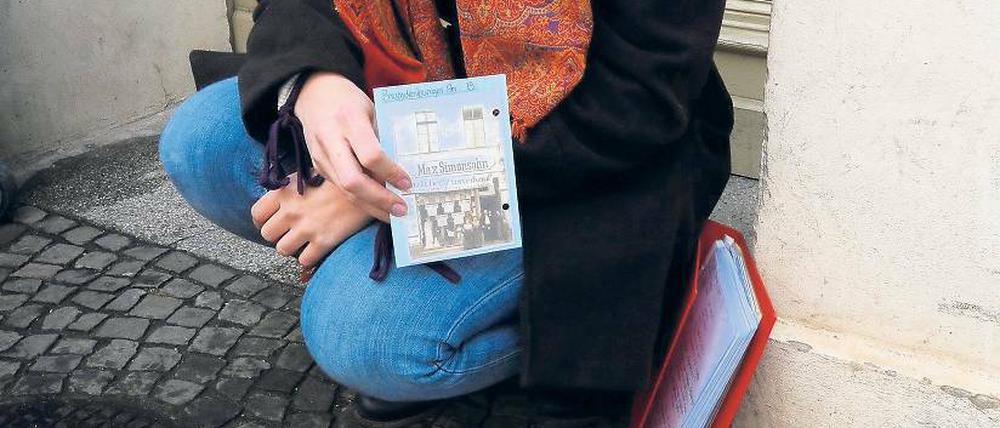

Die 17-jährige Schülerin Josefine Markarian liest der Gruppe auf dem Rundgang vor Berta Simonsohns ehemaligem Wohnhaus aus einem Brief vor. Es ist ein Abschiedsbrief, den die Frau an ihre Kinder geschrieben hat – kurz vor ihrer Deportation. „Sie wusste schon längst, was auf sie zukommen würde“, sagt Josefine Markarian betroffen.

Das Schicksal der Jüdin lasse sie seit ihrer Recherche nicht mehr los, sagt die Schülerin. „Ich habe Kontakt zu den beiden Söhnen aufgenommen, die haben mir Bilder geschickt und mir wichtige Infos gegeben.“ Im Rahmen einer Unterrichtseinheit an ihrer Schule forschten Schüler nach Schicksalen jüdischer Mitbürger, darauf aufbauend habe sie mit einer Mitschülerin die Rundgänge konzipiert. „Simonsohn war eine aktive und lebenslustige Frau, sie war im Synagogenchor engagiert und liebte Kaffeekränzchen – wir haben diese Menschen als Nachbarn hier in Potsdam verloren“, sagt Markarian.

Die Rundgänge werden von der Landeshauptstadt bezuschusst. „Die Schüler haben sich mit dem Leben der Opfer intensiv auseinandergesetzt und bringen den Menschen, der hinter einem solchen Namen steht, und dessen Schicksal näher“, sagt die Verantwortliche des Bereichs Jugend- und Soziokultur in Potsdam, Angela Naumann. Die Landeshauptstadt unterstützte das Projekt im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben mit 1000 Euro.

In Brandenburg liegen in Dutzenden Städten Stolpersteine, darunter nach Angaben des Künstlers in Frankfurt (Oder), Eisenhüttenstadt, Neuruppin und Rathenow. 22 gibt es laut den örtlichen Initiatoren in Potsdam, in Cottbus 63. Dort sind in diesem Jahr der zuständigen Arbeitsgemeinschaft zufolge fünf weitere geplant.

Stolpersteinprojekte werden vielerorts durch Vereine, Privatpersonen oder Arbeitsgemeinschaften in Kooperation mit der Kommune geleitet. Die Rolle der Stadt ist es nach eigenen Angaben oftmals, die Rahmenbedingungen für die Baumaßnahmen zu schaffen.

Auch die Stadtarchive und Kulturämter werden mit eingebunden. 120 Euro kostet der Kauf und die Verlegung eines Objekts. Jeder Stolperstein ist ein handgefertigtes Unikat. „Es darf keine Fabrikarbeit sein - denn in Auschwitz wurde fabrikmäßig ermordet“, mahnt Künstler Demnig. Anna Ringle-Brändli

Anna Ringle-Brändli

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: