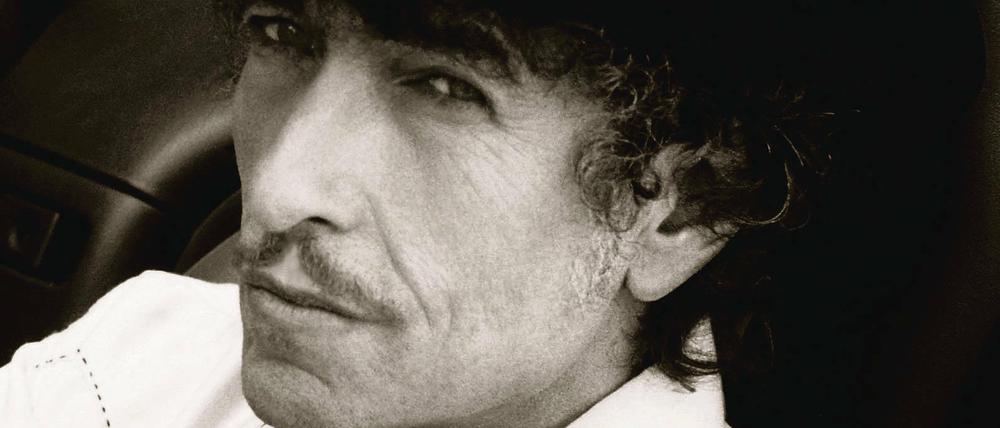

© AFP

Homepage: Zerrbilder eines Poeten

Das Einstein Forum lud zum Bob Dylan-Vortrag

Stand:

Popkultur und der universitäre Diskurs finden nur schwer zueinander. Dies zeigte jüngst ein vom Potsdamer Einstein Forum ausgerichteter Abend über die US-Sängerikone Bob Dylan. Der Göttinger Germanist Prof. Heinrich Detering, ein ausgewiesener Kenner des Werkes von Bob Dylan, war angereist, um anhand eines Songs aus dem Jahr 1966 den schillernden Verwandlungskünstler Bob Dylan ein wenig greifbarer zu machen. Das Lied „Visions of Johanna“, von der Platte „Blonde on Blonde“, war die Grundlage von Deterings Interpretation.

An der herausragenden poetischen Bedeutung Dylans, die ihn in den Augen vieler Hörer zu einem der bedeutendsten englischsprachigen Lyriker des 20. Jahrhunderts macht, zweifelt niemand mehr. Traumwandlerisch, melancholisch und rätselhaft sind viele von Dylans Texten. So hat auch Heinrich Detering jüngst eine deutsche Ausgabe von Dylans Liedtexten herausgegeben und ein Buch über seinen Lieblingsmusiker verfasst.

An sich stand also einem anspruchsvollen Dylan-Abend nichts im Weg. Doch das Einstein Forum war „on tour“, zu Gast im Wissenschaftskolleg zu Berlin. Die mondäne Institution, die in Berlin-Grunewald ein ganzes Ensemble an Gründerzeitvillen belegt, ist ein Elite institut in der deutschen Forschungslandschaft. Kein einfacher Ort für einen Vortrag über einen Popmusiker, obwohl die surreale Atmosphäre des Dylan-Songs „Visions of Johanna“ durchaus mit den in dunklem Holz getäfelten Räumlichkeiten am winterlichen Halensee harmonierte.

„Wir sitzen hier herum, gestrandet“, singt Dylan in „Visions of Johanna“. Heinrich Detering interpretierte das Lied als den Abgesang auf eine Existenz, die in der Kunst Zugang zum Ewigen findet. „So muss sich die Erlösung nach einer Weile anfühlen“, kommentierte Dylan in seiner gepressten Stimme. „Das Ewige steht vor Gericht.“ Es gelang Heinrich Detering auf eindrucksvolle Weise, Dylan in den Kontext einer gescheiterten Kunstreligion zu stellen. So interpretierte er die Künstlerfigur Bob Dylans, die geradezu kultisch verehrt wird, sich aber immer wieder ihrer Gefolgschaft entzieht: Ein Künstler, dessen „ikonischer Status“ sich in Rollenspielen, mystischen Anspielungen und ironischem Hakenschlagen verliert. Damit folge Dylan einem romantischen Leitbild, verankere sich auch in der nachromantischen europäischen Hochkultur. „Ich ist ein Anderer“, zitierte Detering den französischen Dichter Arthur Rimbaud. Ein Anderer, der wie in Samuel Becketts „Warten auf Godot“ niemals erscheint. Auch die vom lyrischen Ich sehnlich erwartete Johanna aus dem Song taucht letztlich nie auf.

Doch die Direktorin des Einstein Forums, die in Harvard ausgebildete Philosophin Susan Neiman, verwies im Anschluss an Deterings Vortrag vehement auf das Ur-Amerikanische im Werk Bob Dylans. Als „heimatlose jüdische Amerikanerin“ identifiziere sie sich besonders mit Dylans Werk. Dies bewies sie in einem unerwartet belehrenden Gegenvortrag zu Deterings Positionen. Ihr plötzlicher Übergang von Dylan zu einer Grundsatzerklärung über das „Amerikaner-Sein“, zu Barack Obama und dem Lebensgefühl der 60er Jahre bewirkte bei dem überdurchschnittlich gebildeten Grunewalder Publikum reichlich Stirnrunzeln. Heinrich Detering blieb nur noch der Rückzug. Das projizierte Bild Bob Dylans, des Ironikers, blickte indessen gelassen von der Wand. Mit einem rätselhaften Lächeln, schweigend. Mark Minnes

Mark Minnes

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: