© Manfred Thomas

Kultur: Abgestempelt

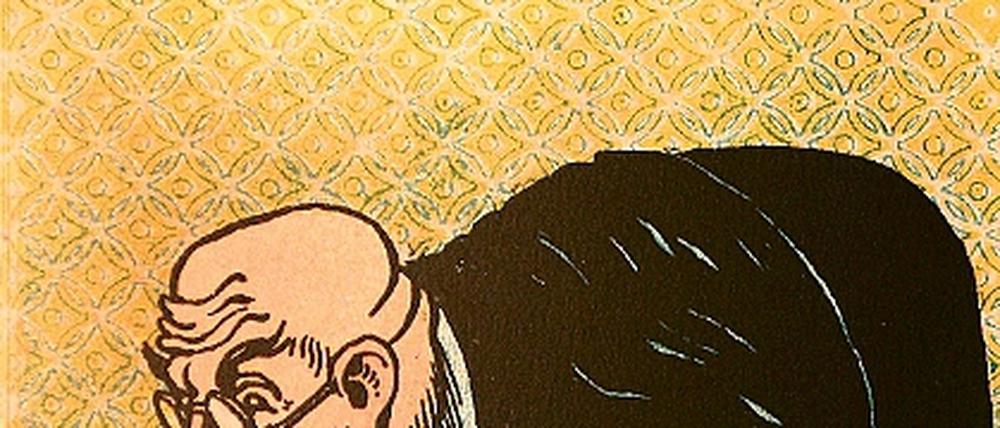

Sammeln um aufzuklären: Judendiskriminierung im Postkartenformat

Stand:

Judenfeindliche Karikaturen haben eine lange Tradition. Als Verbündete des Teufels wurden Juden bereits im frühen Christentum diffamiert. Dass die unheilvolle Kette der Verhöhnungen und Vorurteile gegen die jüdische Bevölkerung immer groteskere Züge annahm, dokumentiert eine Ausstellung im Zentrum für Jüdische Studien der Universität Potsdam. Unter dem Titel „abgestempelt – judenfeindliche Postkarten“ wird eine Auswahl von 300 sogenannten Judenspottpostkarten aus der umfangreichen Berliner Sammlung Wolfgang Haney gezeigt.

Der heute 85-Jährige, Sohn aus der Ehe einer Jüdin und eines Katholiken, wurde ab 1933 als „Mischling 1. Grades“ verfolgt. Das Schicksal seiner Familie verfolgt ihn bis heute. Dass der passionierte Sammler von Münzen und anderen Dingen nun bereits im zwanzigsten Jahr auch Postkarten mit antisemitischen Motiven sammelt und sie an wechselnden Orten ausstellt, ist eine ausgesprochen öffentlichkeits- und medienwirksame Art mit der einstigen Opferrolle umzugehen.

Die seinerzeit als Massenprodukt kursierenden Karten werden heute auf Auktionen teilweise hoch gehandelt. Auch im Ausland wurden antisemitische Postkarten übrigens in großer Zahl in Umlauf gebracht. Die Bildpostkarte als Medium für den schnellen Gruß von unterwegs, zum Geburtstag oder Neujahr war von Beginn an äußerst populär. Mehr als drei Millionen Grüße wurden zur Zeit der Jahrhundertwende in Deutschland per Karte verschickt. Kein Wunder, dass sich die antisemitische Propaganda dieses Medium sehr bald zu Eigen machte. Die Ausstellung macht deutlich, dass judenfeindliche Stereotypen nicht etwa erst unter den Nationalsozialisten, sondern bereits zur Kaiserzeit gang und gäbe waren. In zahlreichen Karikaturen stellte man die Juden als Schieber, Drahtzieher und Sündenbock an den Pranger. In der Weimarer Republik galt der „jüdische Kapitalist“ als Projektionsfigur für Inflation, Arbeitslosigkeit und Weltwirtschaftskrise. Selbst die Anfang der zwanziger Jahre gedruckten Notgeldscheine, wurden für die antisemitische Agitation mitgenutzt.

Zum Prototyp des mickrigen, oft verkrüppelt dargestellten, in jedem Falle aber lächerlich gemachten Juden wurde die zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufkommende Karikatur des „kleinen Cohn“. Vor diesem Hintergrund landete der Revue-Schlager („Haben Sie nicht den kleinen Cohn gesehen?“) damals einen Riesenhit. Cohn wie Isidor waren unter den europäischen Juden weit verbreitete Nachnamen. Damals haben zahlreiche Betroffene versucht, ihren Namen ändern zu lassen, um der gezielten Hetze auszuweichen. Der grassierende private Antisemitismus wurde allerdings erst nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten zur beherrschenden Staatsideologie.

Die Postkartensammlung Wolfgang Haneys dokumentiert den häufig überraschend unbefangenen, ja man könnte sagen naiven Umgang der Bevölkerung mit den judenfeindlichen Postkarten. Oft hatten der kurze handschriftliche Gruß auf der Rückseite der Karte und die umseitige Karikatur nichts miteinander zu tun. Die Verharmlosung antisemitischer Inhalte auf der Scherzebene im Postkartenformat bildet sich in dem breit gefächerten Spektrum der ausgestellten Motive überaus anschaulich ab.

Sammeln ist für den einst als Halbjuden verfolgten Haney zu einem Instrument geworden, um aufzuklären, aber auch zu warnen. Daher schlägt die sich mit pädagogischem Anspruch präsentierende Ausstellung auch einen Bogen in die Gegenwart: Vor der Verführung durch Stereotypen ist nach wie vor niemand gefeit. Dass die Ausstellung ihre Wirkung nicht verfehlt, zeigt das Interesse und die Betroffenheit, die sie überall ausgelöst hat, wo sie bislang zu sehen war. Mit ihrer extrem langen Laufzeit gilt sie als erfolgreichste Ausstellung, die je im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung realisiert wurde. Trotz fortgeschrittenen Alters wird Wolfgang Haney nicht müde, die antisemitische Propaganda zu zeigen, und den Menschen aus seinem Leben zu erzählen: „Damit die entsetzlichen Geschehnisse nicht in Vergessenheit geraten.“ Almut Andreae

Bis 22. Juli, Mo-Fr 9-19 Uhr, Institut für Jüdische Studien der Universität Potsdam, Am Neuen Palais, Haus 11, Foyer.

Almut Andreae

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: