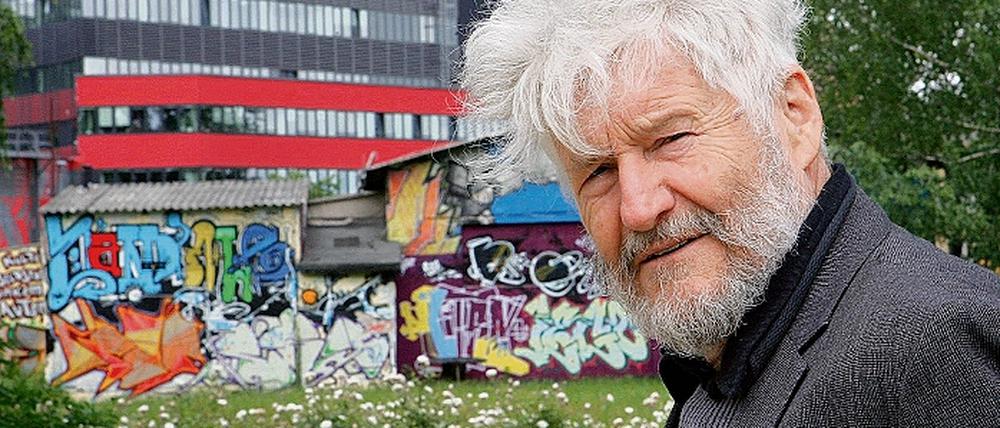

© Manfred Thomas

ZUR PERSON: „Architekten können keine Theater bauen“

Achim Freyer hat im T-Werk für die Potsdamer Winteroper geprobt. Er war entsetzt, wie der Standort aussieht Ich bin erst seit zwei Tagen hier, das macht alles einen öden und kahlen Eindruck.“

Stand:

Herr Freyer, erinnern Sie sich noch, wie die Schiffbauergasse kurz nach der Wende ausgesehen hat?

Ja, da war ein Gebäude, wo jetzt das Theater steht, mit einer richtig theatralischen Fassade. Ich glaube, das war einé Fabrik, in der aus Kohle Gas gemacht wurde. Die Unterwelt, also der Boden, war ein bisschen verseucht, hieß es. Es gab dann noch eine Holzbaracke, die sich wunderbar als Restaurant geeignet hätte.

Sie haben damals in Berlin gelebt. Was hat Sie ausgerechnet an diesem Standort in der Schiffbauergasse gereizt?

Ich war damals Professor der Bühnenbildabteilung an der Hochschule der Künste und konnte mir gut vorstellen, zusammen mit der Schauspielsparte hier auf das Gelände zu gehen und die Räume als Lehr- und Büroräume zu nutzen. Daneben sollten Gästeräume eingerichtet werden, für andere Ensembles beispielweise das von Peter Brook. Wenn wir im Sommer auf Tournee gehen, kommt er mit seinem Ensemble, spielt und ist gleichzeitig als Lehrer für die Studenten da. Also ein Studentenpotenzial in der Schiffbauergasse, das hier ständig Aufführungen realisiert. So hatte ich mir das gedacht. Das wäre eine ganz andere Form des Theaters als das am Hans Otto Theater und auch keine Konkurrenz. Ein großes Experiementierfeld mit professionellen Ergebnissen.

Die Schiffbauergasse sowohl als Hochschul- aber auch als Theaterstandort?

Ja, genau.

Gab es damals schon konkrete Pläne, die über diese visionären Vorstellungen hinausgingen?

Die gab es.

Und hatten Sie darüber auch mit der Verwaltung gesprochen?

Wir hatten damals mit vielen gesprochen. Dann kam aber die Aussage, dass die fehlenden sanitären Anlagen ein Problem wären. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, denn da hätte man einfach nur ein paar Container aufstellen müssen. Dann wurde erklärt, der Boden sei verseucht und man dürfe dort nichts machen. Seitens der Hochschule hieß es dann auch noch, das sei keine gute Idee, weil meine Art Theater zu machen, sehr einseitig wäre. Was völlig absurd ist. Wenn jemand vielseitig ist, dann bin ich das, weil ich ständig neue Formen entwickle.

An diesen Widerständen ist dann letztendlich Ihre Idee gescheitert?

Ja, sowohl durch die Ablehung seitens der Verwaltung als auch durch die meiner damaligen Hochschule.

Haben Sie in den folgenden Jahren die weitere Entwicklung der Schiffbauergasse verfolgt.

Nein, damals hatte ich die Energie, diese Idee auch umzusetzen. Aber da sich niemand wirklich darum bemühte hatte, habe ich das schnell aus den Augen verloren. Mit Entsetzen habe ich dann dieses merkwürdig bunte, einseitige Theater gesehen, das überhaupt nichts mehr mit der Landschaft und der Architektur der Gegend zu tun hat.

Sie meinen doch jetzt nicht wirklich das neue Theaterhaus, das vom Architekten Böhm entworfen wurde?

Doch! Das ist von einer solchen Heiterkeit und Äußerlichkeit, dass ich mir da nur ganz bestimmte Stücke auf einem ganz bestimmten Niveau vorstellen kann. So bestimmend ist diese Architektur.

Von welchen Stücken sprechen Sie?

Stücke von Gerhart Hauptmann beispielsweise oder irgendwelche existenziellen Themen würden diesem Haus nur widersprechen. Das Freie, Operettenhafte braucht dieses Haus. Die Commedia dell’arte würde es auch noch verkraften. Aber eigentlich ist es schade, dass eine solche Architektur wie aus dem Boden gestampft, wie ein merkwürdiger Pilz in diese Landschaft hereingewachsen ist, wo sie gar nicht hingehört.

Betrifft Ihre Kritik nur den Neubau des Hans Otto Theaters oder das gesamte sanierte Areal der Schiffbauergasse?

Ich bin erst seit zwei Tagen hier, aber das macht hier alles einen öden und kahlen Eindruck. Das Leben fehlt einfach. Alles hier ist so schön gemacht worden, dass es sehr lange brauchen wird, bis wieder der Charme der Arbeit und des Wollens entstehen kann.

Was muss getan werden, dass dieser Charme wiederkommt?

Es muss ein Bedürfnis bei den Künstlern da sein. Aber auch bei der Bevölkerung, den Zuschauern. Die Künstler müssen provozieren. Was ja lebenswichtig ist für unsere Arbeit. Wenn das hier am Ort passiert, wenn man dabei etwas über seine Zeit und über sich erfährt, sich wiederentdecken kann, kommen auch alle. Aber das ist hier sehr, sehr schwer.

Also erschwert dieser schöne Ort das Provozieren?

Nicht nur das. Ich würde im Moment keine Phantasie hier entwickeln können. Das ist das Traurige. Früher bin ich oft in die fabrik gegangen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, war sehr beeindruckend und niveauvoll. Dort herrschte diese Atmosphäre. Jetzt ist das hier wie entkernt, ganz nackt.

Gelegentlich fällt bei Diskussionen über die Schiffbauergasse der Vorwurf, hier sei alles totsaniert.

Man hätte einfach die Gelder, die in die Sanierung gesteckt wurden, unter dem künstlerischen Aspekt verwenden sollen. Einfach nach der Frage, was für einen Kunstraum oder -ort hier geschaffen werden soll. Erst darüber nachdenken und dann die Gebäude sanieren. Erst einmal rein in die Häuser, das ist meine Devise. Wenn ich in eine neue Wohnung ziehe, warte ich auch so lange, bis mir die Zimmer was erzählen. Erst dann nehme ich Eingriffe vor. Ich kann ein solches Haus am Anfang doch gar nicht verstehen. Aber wenn man das anders herum macht, dann ist das einfach nur schade um das Geld.

Aber hier geht es nicht um Wohnungen, sondern um Veranstaltungshäuser.

Als Brecht das Berliner Ensemble übernommen hat, musste er auch erst das Haus und das Alte daran als solches akzeptieren. Erst dann hat er begonnen einzugreifen. Dadurch wurde das Haus aber immer deutlicher. Er hat die Architektur nicht durch Brecht ersetzt, sondern der Geist Brechts hat sich langsam in dem Haus ausgebreitet. Aber hier ist alles wegrasiert, da gibt es keine Chance mehr, mit dem Vorhandenen noch vernünftig zu arbeiten.

Nun gab es aber diese Zeit des Entdeckens. Künstler hatten das Gelände besetzt, erst nach Jahren kam die großflächige Sanierung. War es vielleicht ein Fehler, dass die Künstler nicht einbezogen wurden in die Planungen, sondern hier fast ausschließlich nur Verwaltungs- und Architektendenken umgesetzt wurde?

Richtig. Architekten können doch keine Theater bauen, das sieht man hier sehr deutlich. Die kennen die Belange der Künstler nicht.

Was würden Sie heute anders machen?

Für eine solche Frage bin ich die falsche Adresse.

Warum?

Weil ich genauso von außen komme und dieses Gelände nicht kenne. Dafür müsste ich hier arbeiten. Die Kunst vor Ort muss den Standort entwickeln.

Was fehlt dem Standort?

Ich sehe hier keine Geschichte mehr, beispielsweise nichts mehr von der DDR. Das ist jetzt alles wie nach einem Beispiel gebaut worden. Woanders hat man ähnliche Orte gesehen und versucht, das hier zu übertragen.

Sehen Sie überhaupt eine Chance, dass die Künstler diesen Ort so verändern können, sich befreien aus der Einengung?

Das weiß ich nicht. Aber ich finde, das ist hier alles eine Nummer zu groß geworden. Ich habe eine Ausstellung in der Galerie Kunstraum besucht, fantastische Räume. Aber sie wirkten leer. Denn ich war der einzige Besucher und das über lange Zeit. Der Künstler kann sich dort mit seinen Werken doch nicht wirklich präsentieren.

Sie haben im T-Werk für Ihre Inszenierung von Philip Glass’ „The Fall of the House of Usher“ für die diesjährige Winteroper geprobt. Hat sich die Atmosphäre des Ortes auch negativ auf Ihre Inspiration ausgewirkt?

Nein. Man muss sich ja den Raum schaffen, den man nachher auch bespielt. In meinem Kopf ist immer das Schlosstheater. Ich versuche alles, dass ich auch auf der Probebühne daran denke. Müsste ich jetzt im T-Werk Theater machen, würde das alles ganz anders aussehen. Da würde ich draußen anfangen, schauen, wo sind die Türen, wo kommen die Leute rein. Wie muss das Licht sein, wie der Raum wirken, wenn sie sich setzen. Aber das alles interessiert mich nicht.

Das Gespräch führte Dirk Becker

Die Potsdamer Winteroper unter der Regie von Achim Freyer mit „The Fall of the house of usher“ von Philip Glass wird am 7., 8. und 15. November im Schlosstheater im Neuen Palais aufgeführt. Karten können reserviert werden unter Tel.: (0331) 23 70 623

Achim Freyer, geboren 1934 in Berlin, ist ein preisgekrönter und international bekannter Regisseur, Maler, Bühnen- und Kostümbildner.

Nach dem Studium der Gebrauchsgrafik war Freyer von 1954 bis 1956 Meisterschüler bei Bertold Brecht an der Akademie der Künste in Berlin.

Im Jahr 1971 siedelte Achim Freyer nach West-Berlin über und arbeitet seit 1972 neben der freien Malerei als Regisseur, Bühnen- und Kostümbildner für Schauspiel und Musiktheater. 1991 gründete er das Freyer-Ensemble, dem neben Schauspielern und Musikern auch Tänzer und Akrobaten angehören.

Achim Freyer hat unter anderem an der Deutschen Oper Berlin, der Hamburger Staatsoper, dem Wiener Burgtheater, in Venedig, Moskau, Warschau und den USA inszeniert. In diesem Jahr ist Achim Freyer mit dem Ring der Nibelungen an der Los Angeles Opera und mit Philip Glass’ „The fall of the House of Usher“ an der Potsdamer Winteroper zu erleben. D.B.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: