© T-Werk

Kultur: Ausgeleuchtet

Heute kommt Henning Mankells Stück „Zeit im Dunkeln“ am T-Werk zur Premiere

Stand:

Es wird eine sehr helle Inszenierung, sagt Jens-Uwe Sprengel. Keine, die man in ihrer Schwere nicht ertragen kann und die die Gefühle zukleistert. Das Zeug dazu hätte Henning Mankells Stück durchaus: seine „Zeit im Dunkeln“, das von zwei illegalen Flüchtlingen erzählt. Von Vater und Tochter. Die Mutter hat die Flucht aus Afrika nicht überlebt. Sie ist auf dem Seeweg ertrunken.

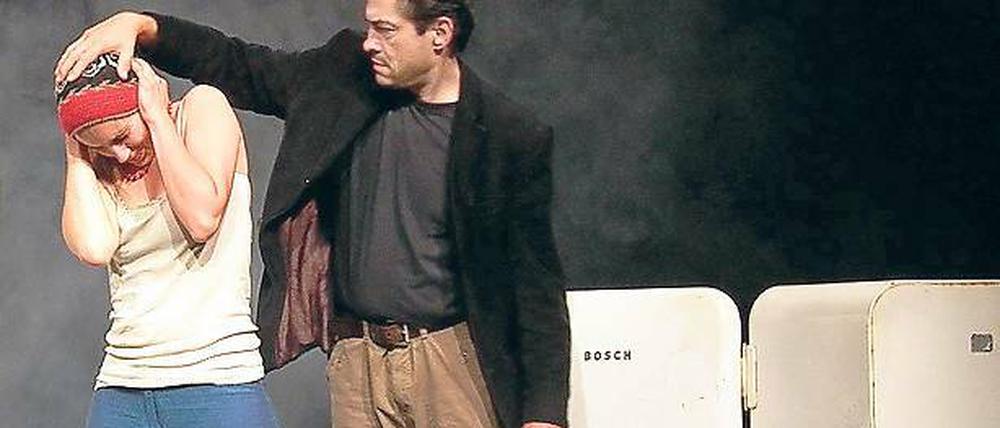

Doch anders als der überwiegend in Afrika lebende Mankell will Sprengel bei der heutigen Premiere im T-Werk keine Geschichte erzählen, deren Ausmaß in ihrer Tragik einfach nicht fassbar wäre. Es geht ihm nicht um das Zurschaustellen eines behaupteten Schmerzes. Auch die beiden Darsteller Marie-Luise Arriens und Dominik Stein lehnten es in dieser kollektiv erarbeiteten Fassung ab, Afrikaner zu spielen. Sie durchschritten das Stück mit ihrem Maß, mit eigenen Erfahrungen, eigenen Fragen. Denn Antworten fehlen in dem weltweiten Flüchtlingsdrama und dem sich immer fester abschottenden Haus Europa.

Jens-Uwe Sprengel hat Henning Mankell entschlackt und „entortet“, sich in seiner einstündigen Fassung ausschließlich auf die Vater-Tochter-Beziehung konzentriert, ohne das Emigrantendasein auszublenden. In seinem Psychogramm der Hilflosigkeit fragt er: Was passiert in einer schier unlösbaren Zwangslage, ohne neue Identität, die das Überleben in einem fremden Land nahezu unmöglich scheinen lässt? Was passiert mit einem Mann, der es gewohnt ist, die Rolle des Beschützers der Familie zu spielen, der sagt, wo es lang geht und auch die Flucht initiierte?

Nach Kanada wollten sie, mit richtigen Papieren. Doch nun sitzen sie fest. Dennoch behauptet der Vater immer wieder: „Die kommen noch mit unseren Papieren.“ Die Tochter akzeptiert diese aussichtslose Situation nicht. Sie geht los, versorgt beide mit Essen. Der immer hilfloser agierende Vater, der seiner Rolle nicht mehr nachkommen kann, wird konfrontiert mit einer zunehmend emanzipierten Tochter. Er, der „Bestimmer“, versucht sie klein zu halten, obwohl sie die aktive ist. „Der Vater macht einen Aufriss wegen Kleinigkeiten. Das macht die Sache wieder komisch. Ich hoffe, dass die Leute auch lachen“, so Sprengel.

Die Tochter könnte ihren eigenen Weg gehen, weiß aber auch, dass sie den Vater damit vernichten würde. Bleibe ich bei ihm, ertrage ich seine Lüge oder versuche ich, die Lüge aufzubrechen? Entfliehe ich der Situation? „Das berührt Dinge, auch außerhalb der Extremsituation von Flüchtlingen“, so der Regisseur.

Trotz aller Ausweglosigkeit gebe es in dem Stück eine Entwicklung, gehen die Spieler immer tiefer in die Situation hinein. „Die Zuspitzung wird brisanter mit den Schmerzmomenten und der Zerstörung, die dahinter steht. Und die sich in der Aggression ein Ventil sucht.“

Lange Monologe, in denen bei Henning Mankell der Vater rückblickend über Afrika spricht, hat Sprengel rigoros gestrichen. „Uns interessiert auch nicht, ob der Vater bei der Gewerkschaft war und die Mutter Analphabetin. Ich will zeigen, was in diesem Mann und in diesem Mädchen vor sich geht, bei dem Versuch sich nahe zu sein, die aber zugleich Nähe nicht ertragen können. Wo kommt diese Härte her, der Wunsch, sich gegenseitig zu verletzen?“ Fragen, die ihn umtreiben.

Auch wenn kein konkreter Hintergrund erzählt wird, glaubt Jens-Uwe Sprengel, dass der Abend fesselt. Er setzt auf die Charakterisierung der Figuren, nicht auf Rührseligkeit. Gerade die Distanz soll es ermöglichen, näher hinzusehen, tiefer liegende Emotionen zu ergründen. „Selten sind Tränen auf der Bühne so echt, dass man ihnen glaubt“, betont er.

Sprengel griff zu dem Stück, weil es darin um die Frage von Lüge und Wahrheit geht. Wie jeder andere sei er völlig hilflos angesichts von Berichten im Fernsehen, wenn wieder ein Schiff untergegangen, Tote an Land gespült werden. „Ich möchte auch meinen Schmerz, meine Betroffenheit zum Ausdruck bringen, aber ohne mich des Schicksals Anderer zu bedienen.“

„Zeit im Dunkeln“ scheint weit entfernt von dem Kaurismäki-Film „Le Havre“ mit seiner märchenhaften Utopie, dass durch Nächstenliebe ein Emigrantenjunge in den erhofften Hafen seiner Mutter findet. „ Wir haben uns ziemlich lange mit dem Ende auseinandergesetzt. Gibt es eine Harmonisierung, gibt es Zärtlichkeit oder gar neue Perspektiven? Oder bleibt alles wie am Anfang?“ Sprengel glaubt, dass der Schluss jetzt stimmig mit der Inszenierung ist. Wie sie ausgeht, möchte er nicht verraten.

Mit Dominik Stein hat er schon oft gearbeitet; Sprengel schätzt die Intensität seines Spiels. Aber auch bei Marie-Luise Arriens, die nach Erfahrungen am Hans Otto Theater und am Theater Bautzen – damals noch unverheiratet als Marie-Luise Lukas – das erste Mal in einer Inszenierung von ihm zu sehen ist, fand er die Energie und Kraft, die er sich erhoffte. „Sie will etwas, und das ist ganz wichtig für die Rolle.“ Auf jeden Fall stehen beide bis zum Schluss im hellen Rampenlicht. Es gibt kein dunkles, spärlich möbliertes Zimmer, wie man es aus vielen Filmen über Emigrantenschicksale kennt. Die beiden Spieler tragen ihre Konflikte gut einsehbar auf einer verzerrten Fläche aus, rund um einen Kühlschrank. Nichts wird dabei weggeleuchtet.

Premiere am heutigen Donnerstag, 20 Uhr, T-Werk, Schiffbauergasse. Weitere Vorstellungen vom 30. September bis 2. Oktober, jeweils um 20 Uhr. Karten unter Tel.: (0331) 71 91 39

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: