© HOT/HL Böhme

Kultur: Das Dauerthema Liebe

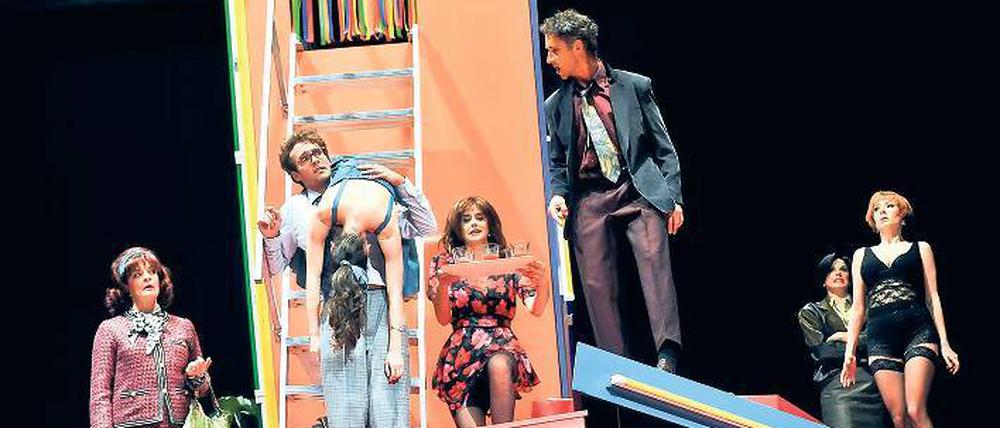

Pedro Almodóvars „Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs“ als Musical im Hans Otto Theater

Stand:

Alles an diesem Abend dreht sich um ein M. Groß, Almodóvar-bunt in rot, gelb, pink und orange, steht es in der Bühnenmitte. Als eine Art Riesensetzkasten hat der Bühnenbildner Stephan Prattes es konzipiert, ein Farbkasten mit Karussellambition: Immer wenn sich dieses M dreht, gibt es eine neue Szene frei. Und es dreht sich oft. Denn „Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs“ von 1988 gilt als der schnellste, fröhlichste, leichteste Film des Tragikomikers Pedro Almodóvar – und die Bühnenfassung, die am Samstag im Hans Otto Theater Premiere feierte, setzt alles daran, dem Ruf dieses Films gerecht zu werden. Sie setzt auf Farben, auf Schnelligkeit, auf Überforderung. Und sie setzt auf Musik. Das Stück „Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs“ ist nämlich nur in zweiter Linie eine Almodóvar-Adaption. Vor allem ist die Stückfassung ein Broadwayimport. Jeffrey Lane und David Yazbek schrieben sie 2010 für das New Yorker Lincoln Theater. Als Musical.

Wer Almodóvar in diesem Abend sucht, sollte das nicht vergessen. Andernfalls könnte die erste Szene mit Philipp Mauritz als tanzbeinschwingendem Taxifahrer mit 80er-Jahre-Outfit und trashigem Bühnenfahrrad in Gripstheater-Ästhetik zu einer eher verstörenden Begegnung werden. Besser ist es, nicht vor allem Almodóvar zu suchen, sondern „Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs“ als das zu sehen, was es ist: ein Musical mit Mambo-Rhythmen, das sich zufällig einer Almodóvar-Idee bedient. Wie im Programmheft zu lesen ist, war Almodóvar für seinen eigenen Film übrigens so ähnlich mit einem Text von Jean Cocteau verfahren. „Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs“ hatte eigentlich eine Verfilmung von Cocteaus „Die menschliche Stimme“ werden sollen. Irgendwie sei ihm beim Verfassen des Skripts Cocteaus Text dann bis auf die Grundkonstellation „ganz aus der Geschichte verschwunden“. Übriggeblieben sei ein Film, der eher an Hollywoodkomödien der 50er-Jahre erinnere.

Mag also sein, dass wenig Almodóvar in diesem Potsdamer Abend steckt. Aber wenn wir im Rückschluss versuchen, Almodóvar so wenig zu vermissen wie Almodóvar seinen Cocteau, dann kann man das stellenweise durchaus genießen. Worum geht es? Es ist eine Komödie der Irrungen und Wirrungen um eine Handvoll Frauen und einen abwesenden Mann. Die Synchronsprecherin Pepa (gesanglich eindrücklich: Christiane Hagedorn) wird, per Telefon, von ihrem Geliebten verlassen. Sie will das nicht hinnehmen, ihn zur Rede stellen, findet aber stattdessen heraus, dass der Geliebte einen erwachsenen Sohn hat (Dennis Herrmann). Pepas Freundin Candela (Franziska Melzer) entdeckt, dass der Mann, mit dem sie jüngst die Nächte verbrachte, ein gesuchter Terrorist ist und sucht Hilfe bei Pepa. Lucía (Andrea Thelemann) ist die Ex-Frau des inzwischen Ex-Geliebten von Pepa und ein wenig durcheinander. Sie versucht, vor Gericht die seit der Trennung an ihren Mann verlorenen Jahre (20!) zurückzugewinnen. Paulina (Meike Finck) steht Lucía bei ihrem Gerichtsstreit als Anwältin zur Seite, hat aber unglücklicherweise auch ein Verhältnis mit dem Mann, der sich vor 20 Jahren von Lucia trennte. Bernd Geiling spielt diesen Mann als formvollendeten Clark-Gable-Verschnitt: schmierig, geschmeidig, einer, der zu wissen meint, was Frauen wollen. „Bla Bla Bla“ nämlich, Hauptsache sonor vorgetragen. Es ist eine sehr lustige Szene.

All das wird parallel und in kurzen Szenen erzählt, musikalisch live aus dem Orchestergraben von einer siebenköpfigen Band mit tanzbaren Rhythmen befeuert (musikalische Leitung: Ferdinand von Seebach). Zudem treten außerdem auf: eine devote Concierge (Susi Wirth), die die regelmäßig aus Pepas Wohnung fallenden Requisiten als Gottes Antwort auf ungestellte Fragen nimmt, die Verlobte von Lucías Sohn (Patrizia Carlucci), eine Ärztin, ein Polizistenteam. Und eine Handvoll lustig dreinschauender Statisten mit wallenden 80er-Jahre-Perücken. Letzere sorgen dafür, dass die Bühne regelmäßig schön voll ist, die Gruppentanzeinlagen etwas hermachen und wohl einen generellen Eindruck von choreografiertem Gefühlschaos verbreiten sollen. Bekanntlich lässt sich Chaos nicht gut choreografieren, der Versuch sieht immer bieder aus. Es bleibt der Eindruck, dass hier einfach ein paar Figuren zu viel unterwegs sind.

Alle Beteiligten aber sind mit Verve bei der Sache und die Dialoge sind gut, pointengenau geschrieben. „Ich warte auf jemanden“, sagt Pepa einmal. „Tun wir das nicht alle?“, fragt die Angesprochene zurück und läuft davon. Über die Liebe, das Dauerthema dieses Abends, werden einige treffende Dinge gesagt, und im besten Fall werden sie so gesagt, dass man darüber auch lachen kann. „Lüg mich an, dann wird es wahr.“ Während die meisten Charaktere recht grobbehauene Typen sind, liegt in dem, was Andrea Thelemanns Lucía in die Geschichte einbringt, etwas Tieferes. Bei aller Lächerlichkeit, die dieser Figur anhängt, ist sie doch die berührendste, Almodóvar-gemäßeste des Abends. Eine Frau, die sich um die Vergangenheit betrogen fühlt, die die 20 Jahre Trennung in einer Einrichtung für psychisch Kranke verbrachte, darüber ihre Jugend verloren hat und sich jetzt fragt: Wo sind sie hin, die Jahre?

Am Rande des Nervenzusammenbruchs stehen die Frauen an diesem Abend nicht. Lucía hat ihn vor langer Zeit erlitten und Franziska Melzers Candela kokettiert damit, aber wirkt dabei eher so, als zitiere sie dabei den Typ Frau, von dem es immer heißt, er neige zu Nervenzusammenbrüchen. Vor weiblicher Hysterie, die der Titel ironisierend beschwört, bewahrt uns die Regie von Stefan Huber, glücklicherweise. Das M im Bühnenzentrum aber bleibt enigmatisches Dekor in einer Komödie, der dadurch gewissermaßen der Kern fehlt. M wie Madrid? M wie Mujeres, spanisch für Frauen? Ein bisschen von beidem, aber im Grunde weder noch. Die Inszenierung ist weder die ambitionierte Analyse großstädtischen Nervenflatterns, noch erzählt sie wirklich, was Frauen so umtreibt. Am ehesten noch ist sie die satirisch unterhaltsame Verhandlung dessen, wovon man sagt, dass es Frauen so umtreibe. Männer, Sex und Babys nämlich.

„Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs“ wieder am Samstag, dem 26. Oktober, 19.30 Uhr, im Hans Otto Theater in der Schiffbauergasse. Karten unter Tel.: (0331) 98 11 8

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: