© Manfred Thomas

Kultur: Der andere Warhol

Die Villa Schöningen zeigt Zeichnungen des Künstlers unter anderen aus der Sammlung Marx

Stand:

Truman Capote spreizt die Finger seiner beiden Hände und hält sie vor sein Gesicht. Die Umrisslinien von Händen, Augen, Mund und Nase reichen Andy Warhol um ein sensibles Portrait des amerikanischen Schriftstellers zu zeichnen. Warhol schrieb Capote zahlreiche Briefe. Er hätte den Dichter gern kennen gelernt. Doch Capote erschien auf keiner der Vernissagen Warhols. Die zeichnerische Erinnerung an die unerwiderte Zuneigung findet sich in der Villa Schöningen. Dort zeigen die Kuratoren Heiner und Aeneas Bastian eine erfreulich umfangreiche und ausgesprochen erhellende Zusammenstellung früher Papierarbeiten und einiger Tafelbilder des ersten Pop Stars der Kunstgeschichte.

Die gut kuratierte Ausstellung wirft einen Blick auf den jungen Künstler, der seine Produktion schon früh so weit perfektionierte, dass er später ganz hinter sein Werk zurück treten wollte. Bevor Warhol aufbrach um mit Siebdrucktechnik, serieller Farbvariation und bewusst gewählten Alltagsmotiven eine neue Kunstrichtung in Amerika zu etablieren, verdiente er sich seinen Unterhalt als Grafiker. Die Ausstellung zeigt Arbeiten aus den Jahren 1954 bis 1960. Diese entstanden gerade an der Schnittstelle, als sich der Gebrauchsgrafiker zum Künstler entpuppte. „Warhol hat erst am Rand der amerikanischen Gesellschaft gestanden und gelangt dann ins Herz der amerikanischen Kultur“, erklärt Aeneas Bastian bei der Ausstellungseröffnung am Sonntag.

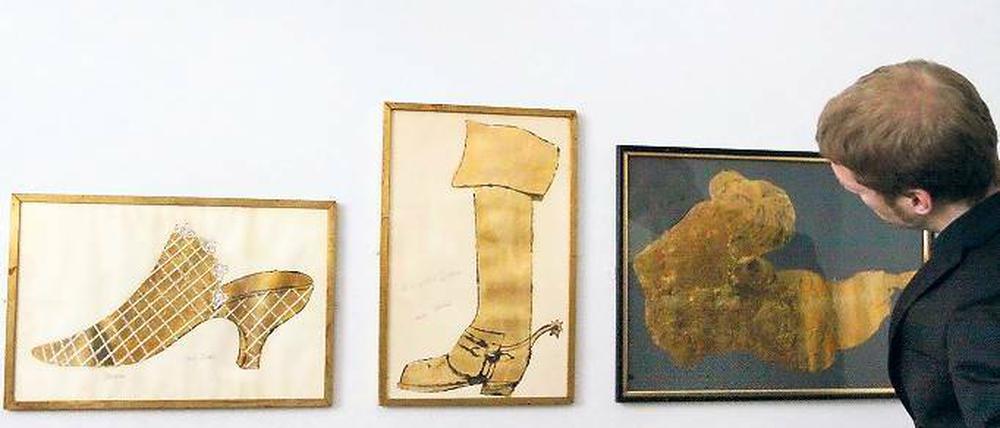

Die Ausstellung zeigt, wo die Anfänge lagen. Immer wieder zeichnete Warhol Schuhe, Handtaschen und jeden beliebigen anderen Gebrauchsgegenstand. Der Künstler rühmte sich, alles zeichnen zu können, was von ihm verlangt wurde. Bei der Erledigung der Aufträge war er ausgesprochen schnell und zuverlässig. Tina S. Fredricks, die 1949 beim Modemagazin Glamour als Bildredakteurin arbeitete, erinnert sich, wie ihr ein schüchterner junger Mann seine Präsentationsmappe für symbolische zehn Dollar überließ. Sie übergab ihm sechs Schuhe, die er als Illustrationen für das Magazin aufbereiten sollte. Von den Zeichnungen, die Warhol am nächsten Tag präsentierte, war sie begeistert. Als Bebilderung waren sie allerdings ungeeignet. Der Künstler hatte charaktervolle, ausgetragene Schuhe gezeichnet, nicht die glanzvollen, die zu dem Stil des Magazins passten. Daraufhin war Warhol nicht etwa eingeschnappt, sondern kam am nächsten Tag mit genau der verlangten Produktion zurück. Das Thema der Schuhe ließ ihn allerdings nicht los.

„A la Recherche du Schoe Perdu“ ist der Titel eines Portfolios aus dem Jahr 1955 mit Litho-Offsetdrucken von verschiedenfarbigen, unterschiedlichen Frauenschuhen, die nun in Potsdam zu sehen sind. Das eher dezent farbige Schuhwerk hat eine kräftige, unregelmäßigen Umrisslinie, die sich auch bei vielen anderen frühen Zeichnungen findet. Diese kam dadurch zustande, dass Warhol den Gegenstand häufig zunächst zeichnete um diese Zeichnung mit Tusche auf anderem Papier nachzuzeichnen und diese Zeichnung dann abzudrucken und zu kolorieren. So entwickelte er schon als Gebrauchsgrafiker, der sein Studium 1949 im Alter von 21 Jahren in Pittsburgh abgeschlossen hatte, einen charakteristischen, und doch technischen Strich. Damit fand er sehr bald Anerkennung. 1956 und 1957 erhielt er hohe Auszeichnungen vom New Yorker Art Directors Club, wiederum für eine Anzeigenkampagne mit Schuhwerbung. Andrej Warhola, wie sein Geburtsname lautete, Kind armer slowakischer Immigranteneltern aus Pittsburgh, hätte mit diesem Erfolg nun zufrieden sein und weiter als Grafiker arbeiten können. Das hätte nicht zuletzt deshalb nahe gelegen, weil er bereits in den 50er Jahren einen Großteil seiner Zeichnungen von seinen Assistenten anfertigen ließ. Warhols Mutter, deren Handschrift der Künstler sehr schätzte, lieferte die Bildunterschriften.

„Wild Raspberries“ ein gemeinsam konzipiertes Kochbuch von Andy Warhol, seiner Mutter und Suzie Frankfurt, der Frau eines wichtigen Art Directors, zeigt die Ausstellung. Der Künstler bedachte derweil seine Auftraggeber mit feinsinnigen Geschenken. Recht fantasievoll schlug er beispielsweise zu verschenkten Vogelkörnern vor, diese auszusäen und zuzuschauen, wie Vögel daraus wachsen würden. Nicht zufällig hatte sich Warhol allerdings bei einem Modemagazin beworben. Ein Hang zu Glamour und schillernden Persönlichkeiten und nicht zuletzt der enge Rahmen der Auftragsproduktionen waren Gründe sich in Richtung der Kunstszene zu orientieren. Ein Weg dazu waren Bücher in geringer Auflage von 100 bis 200 Stück, die er von Freunden bei „Kolorierungs-Partys“ mit Farbe versehen ließ, wie beispielsweise das Buch „In the Bottom of my Garden“ das in der Ausstellung zu sehen ist. Bei einer Weltreise mit seinem Freund beeindruckten Warhol 1957 in Asien vergoldete Heiligenfiguren, was ihn zu seinem Gold Book inspirierte. Er intensivierte seine Experimente mit von Blattgold unterlegten Zeichnungen. Diese gipfelten in dem versonnenen „Golden Portrait with Cat“ und anderen melancholischen Zeichnungen.

1962 präsentierte Warhol dann mit „Campbell’s Soup Cans“ Siebdrucke als Künstler in einer Galerie. Der künstlerische Gebrauch der technischen, starkfarbigen Drucktechnik verschaffte ihm den endgültigen Durchbruch in der Glitzerwelt der Kunst. Bei der dann folgenden Serienproduktion konnte er auf die Erfahrung zurückgreifen, die er als Grafiker gesammelt hatte. Wenigstens bis 1969 nahm er dennoch auch kommerzielle Werbeaufträge an.

Noch bis zum 24. Juli, dienstags bis freitags, 11-18 Uhr, samstags und sonntags, 10-18 Uhr, in der Villa Schöningen, Berliner Straße 86

Richard Rabensaat

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: