© HL Boehme/HOT

Premiere im Hans Otto Theater: Der große Spagat

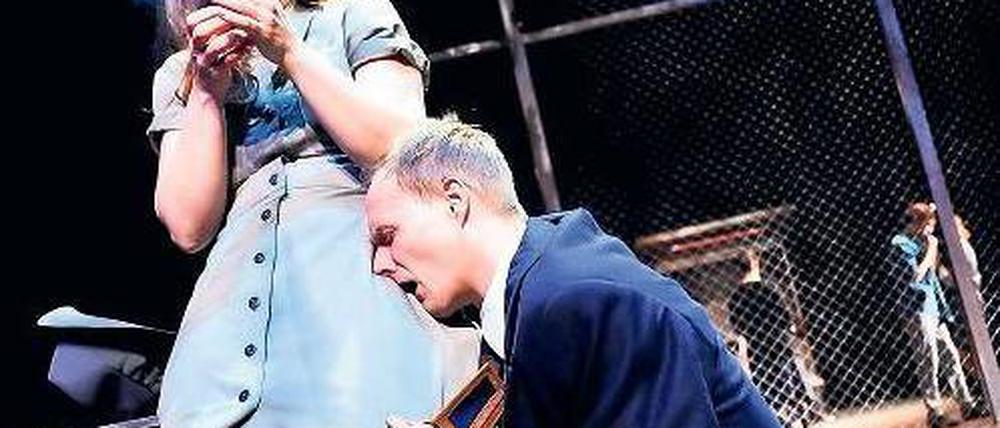

Wellemeyers Tolstoi-Adaption „Auferstehung“, die am Samstag Premiere im Hans Otto Theater feierte, funktioniert nur stellenweise als großes Theater

Stand:

Zwei weiße Küken auf einem Grab, mehr bleibt am Ende nicht. Tod, verziert mit einem kleinen Schimmer Hoffnung. Die Bühne ist so leer wie zu Beginn von „Auferstehung“, das, inszeniert von Intendant Tobias Wellemeyer, am Freitagabend im Hans Otto Theater Premiere hatte. Drei Stunden lang hat Wolfgang Vogler als russischer Fürst Nechliudow um seine Jugendliebe Katharina Maslowa, gespielt von Meike Finck, gekämpft und dabei vor allem sich selbst neu justiert.

Aber nicht nur: Indem er sich an das erinnert, was ihn als jungen Mann umgetrieben hat, seine sozialistischen Ideale, die Theoretiker, die er gelesen hat, als er zum ersten Mal verliebt war, verändert er sich, aber auch die Menschen um sich. Den Leibeigenen auf seinem Gut schenkt er das Land, auch wenn sie erst skeptisch sind. Eine großartige Szene ist das, wie die abgewetzten Gestalten, geschult durch das grundsätzlich Ungerechte, das ihr Leben bisher bestimmt hat, den schicken, aber irgendwie schlaffen Nechliudow anpöbeln. „So watt wollen wa hier nicht“, rufen die Bauern ihm zu, als sie in ihren grau-braunen Lumpen aus den Erdlöchern krabbeln, die einen essenziellen Teil des Bühnenbilds (Harald Thor) bilden. Sie dienen als Grab, formal für die Toten – aber übertragen natürlich auch für die abgestorbenen Träume, die ein zentrales Thema in „Auferstehung“ sind. Daneben geht es um Schuld und die Idee, dass Sühne oft nur ein Mittel zur Katharsis für denjenigen ist, der sich schuldig fühlt. Darum, wie Vergebung funktioniert. Um Sinn und Zweck von Gefängnisstrafen und darum, wie schuldig sich die machen, die Besitz haben. Reichtum.

Da liegt aber auch ein bisschen das Problem dieser Inszenierung: 600 Seiten scheinen hier einfach nicht in drei Stunden zu passen. Das mag auch an der Art des Tolstoischen Schreibens liegen, er ist ein großer Erzähler – aber alles andere als ein Dramatiker. Das kann auch die Bühnenfassung, die Wellemeyer hier zusammen mit Remsi Al Khalisi geschrieben hat, nicht ändern. All die Gedanken, die sich Nechliudow bei seinem Wandel vom Fürsten zum, nun ja, Sozialisten macht, sind hier eben vor allem das: gesprochene Gedanken. Der Text scheint Wolfgang Vogler kaum Luft zum Spielen zu lassen. Er macht das trotz allem gut, den Wandel vom überreizten und innerlich leeren Wohlstands-Schluffi zu einem, der brennt. Für sich, seine Ideale, für Katharina, für die er sich verantwortlich fühlt und die er aus der Haft befreien will. Trotzdem: Er hat es schwer.

Leichter hat es da Meike Finck. Ihre Katharina Maslowa ist eine Frau mit zwar guter Erziehung, die aber – nach sieben Jahren als Hure – erst einmal andere Sorgen hat. Ganz praktische. Sie weiß, dass sie das Arbeitslager überstehen wird, die großen Krisen liegen bei ihr in der Vergangenheit – Nechliudow hat sie als junges Mädchen geschwängert und ist dann verschwunden, ihr Kind hat sie ins Waisenhaus gegeben. Die enttäuschte Liebe, den Verlust ihres Kindes, all das hat sie geschluckt. Sie hat ihr Herz verschlossen und ist jetzt eine toughe Frau, rotzig, voll Trotz und Stolz. Was Meike Finck hier gelingt, ist, in diese schöne, aufreizende und harte, diese berlinernde Hülle feine Risse zu kratzen, durch die die Verletztheit und das Zarte ihrer Figur hindurchschimmern können.

Brüche anderer Art hat sich Tanja Hofmann (Kostüme) ausgedacht. Während Nechliudow und Katharina schmal geschnittene Anzüge und Trenchcoats tragen, wirbelt Nechliudows dekadente Verwandtschaft in bonbonfarbenen Rokoko-Kostümen über die Bühne. Und mit Wirbel ist hier tatsächlich Wirbel gemeint: Manchmal tragen sie weiße Rollschuhe, zupfen und lutschen an ihrer Zuckerwatte, mal wird Rita Feldmeier – als Nechliudows überdrehte Tante – in einem riesigen Käfig hereingefahren.

Das Käfig-Motiv taucht noch öfter auf, etwa als ein rostiger Container von der Decke gelassen wird, in dem eine besondere Art Häftlinge sitzt – die Papierlosen. Flüchtlinge würde man sie heute nennen: mit ausgeblichenen Trainingsjacken, Polyester-Pullovern und tief ins Gesicht gezogenen Mützen. Eddie Irle, der in seiner halb russischen, halb an die Wehrmacht erinnernden Uniform einen 1a-Gefängniswärter-Nazi abgibt. Keinen eindimensional bösen, sondern einen, der irgendwie schillert. Und dessen Befehl – „Leg dich in deine Kotze und schlaf!“ – einen kurz, aber heftig trifft in diesem an großen Emotionen eher raren Stück. Was rettet, ist oft der – von Marc Eisenschink – klug gebaute Soundtrack. Und der berührende Moment, in dem Rita Feldmeier das Lied vom traurigen Sonntag singt.

Und klar, es gibt diese Szenen, in denen der gedankenlastige Text mühelos zum Theater wird: der Rückblick in die Zeit etwa, als Nechliudow und Katharina sich verliebten. Der sonst fast leere, schwarze Bühnenraum wird durch zwei an Stangen befestigten Leintüchern aufgehellt. Mit wenigen, aber symbolisch wuchtigen Requisiten – einem Apfel und einem Wäschekorb – entsteht sofort eine unglaubliche Leichtigkeit, die aber jäh zerstört wird, als Nechliudow trotz Katharinas Nein über sie herfällt. Heute würde man das Vergewaltigung nennen. Und mit einer einzigen Geste macht sie deutlich, wie sehr sie das verändert: Sie wirft ihm ihr blutbeflecktes weißes Kleid hin, darunter trägt sie schon den roten Spitzenbody der Hure.

Dass sie sich am Ende – trotz allem – zwar nicht wiederfinden, aber versöhnen, das ist die ganz große Hoffnung. Nicht nur für die privaten, auch für die politischen Wunden, die es heute genauso gibt wie zu Ende des 19. Jahrhunderts, als Tolstoi das Buch schrieb. Insofern mag man Wellemeyer das oft Überdeutliche, Lehrstückhafte, das seine Inszenierung an vielen Stellen trägt, wieder ein bisschen verzeihen. Ein großer Stoff bleibt eben ein großer Stoff.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: