© Lutz Edelhoff

Kultur: Ein Prachtstück von Inszenierung

Das Theater Handgemenge mit „Hamlet://Macht.Schatten.Play“ im T-Werk

Stand:

Theater kann so schön sein, selbst wenn es äußerst dramatisch und tieftraurig ist. So schön und traurig beispielsweise wie Shakespeares „Hamlet“ aus dem Jahr 1602. Es handelt sich dabei, ähnlich wie Goethes „Faust“, um Dramatik, die noch keiner restlos entschlüsselt hat. Wahrscheinlich ist das auch gut so, wer weiß, was da passierte, es bleibt ja immer ein Rest. Ein Stück wie dieses jedenfalls wird alle Zeiten überdauern, wird wohl jedem allzu aktuell erscheinen. Treuebruch, Lüge, Meuchelmord und Inzest beherrschen die Führungsetage des Landes, während der Infant Hamlet im fernen Wittenberg studiert: Der reguläre König wird mithilfe seiner Gattin Gertrude vom eigenen Bruder Claudius ermordet, Schwager und Schwägerin heiraten daraufhin, ein Mörder also erobert Helsingörs Thron. Jedwede Moral ist futsch, da ist was faul im Staate Dänemark, die Zeit geht aus den Fugen! In dieser Situation kehrt der hochgebildete Hamlet an den Königshof zurück. Was soll werden, wird er vergeben, wird er die Bluttat rächen? Die freie Theatergruppe Handgemenge aus Neubrandenburg hat dieses vielsagende Stück unter dem auffallend modernen Titel „Hamlet://Macht.Schatten.Play“ in einer originellen Melange aus Puppen- und Schattentheater in Szene gesetzt. Zwei Aufführungen gab es jetzt im T-Werk zu sehen, gut besucht und viel bejubelt. Eine prächtige, tiefe und im Wortsinn bildschöne Inszenierung!

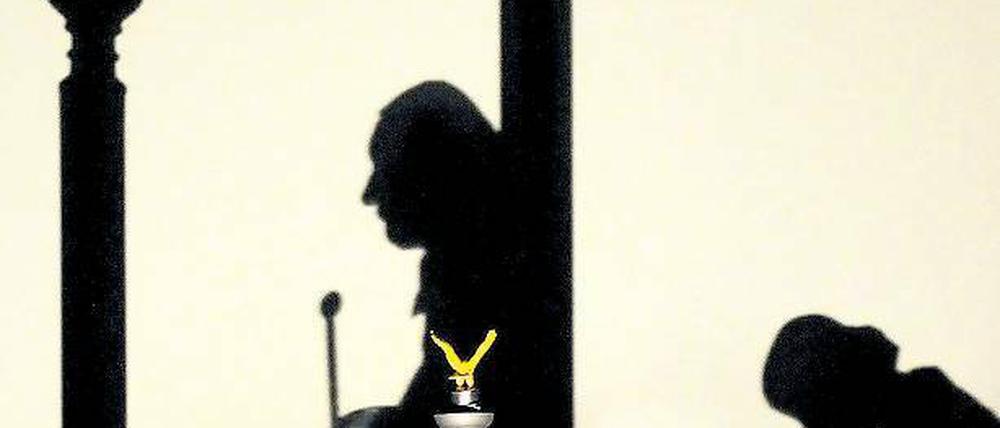

Wie Shakespeares (neben „Sturm“) vielleicht bekanntestes und schönstes Drama in allen menschlichen und gesellschaftlichen Ebenen nach den Urgründen der Existenz – „Sein oder Nichtsein“ – forscht und nur Dunkelheiten findet, so bringt in der ältesten und authentischsten aller Theaterkünste erst das Licht die Schatten hervor, und mit Schatten hat man es in „Hamlet“ allemal zu tun. Nicht nur, als dem Protagonisten der Geist seines Vaters erscheint, ihm Rache befehlend. Alle sind die Schatten ihrer selbst.

Eine Trauerkapelle zuerst. Stumm tragen zwei Männer (Stefan Wey, Peter Müller) den Sarg des alten Hamlet herein. Einer stolpert, das Totenholz rutscht, zerquetscht den einen fast. Erste Lacher im Publikum. Dann die Ernüchterung: Es sind nur die Requisiteure einer Theatertruppe, die irgendwo im Tunnel stecken geblieben ist. Die beiden nun sollen die Vorstellung retten, was in etwa zwei Stunden dann auch geschieht. Die von hinten an waagerechten Stäben zu führende Puppengalerie steht bereit, Gertrude und Claudius, die massige Figur Hamlets mit kahlgeschorenem Rundschädel, Ophelia und ihr staatsdienernder Vater Polonius, ihr Bruder Laertes, der Totengräber, die personell etwas verkleinerte Schauspielertruppe im Drama, alle nicht größer als 50 Zentimeter. Dass man es mit einer leicht gekürzten Fassung zu tun hatte, versteht sich.

Das Raffinement dieser atmosphärisch so dichten Inszenierung (Jeff Burrell, Stefan Wey, Peter Müller) liegt weniger in der Psychologie der Figuren als in der Verdoppelung der Spiel- und Sichtebenen. Meterhohe Stoffbahnen in Weiß teilen den Horizont der Bühne in Links, Rechts und Mitte. Die meisten Vorgänge werden an der Rampe gespielt, und zwar en miniature: Dazu sind etwa tellergroße Szenenbilder vorbereitet, die von Hand und von hinten beleuchtet und gedreht werden, bis sie ihre Schatten auf die Horizonte werfen. Je nach Lichtführung entstehen Gestalten, die sich beliebig vergrößern und verkleinern lassen.

Des alten Hamlets Geist erscheint in menschlicher Gestalt, alles am Hof zu Helsingör hingegen wirkt sonderbar starr. Musik und Geräusche aus dem Off verdichten die ohnehin starken Eindrücke noch. Später wird das Licht auch mal von der Hinterbühne aus projiziert. So sieht man immer beides zugleich, die Spielebene der Puppen – und ihre Schatten. Man erlebt Bewegungen wie Kamerafahrten, Drehbühneneffekte, Fokussierungen von Klein nach Groß und umgekehrt, ganz wie im Kino, nur wohltuend live. Auch die Ökonomie der Bühnenbildner ist entwaffnend schön. Letztlich kommt natürlich alles auf die Gestik der Figuren und die Tonart der Puppenspieler an – ein Universum tat sich auf, ein Wunder an Kunst! Indes, nicht nur einmal wird die Handlung mit epischem Witz unterbrochen. Das entkrampft, trägt ein wohlbedachtes Maß an Heiterkeit in die Aufführung. Alles bleibt Spiel in diesem Prachtstück von Inszenierung, leicht geführt und voller Tiefgang. Ein Meisterwerk!

So nimmt das Drama seinen Lauf. Ophelia geht (tolle Szene) ins Wasser, Hamlet meuchelt Polonius, worauf der auf der Bühne blutrot wird, der Totengräber schippt sich selbst immer tiefer ins Grab, düster erscheint Schloss Helsingör in wachsender Dimension, bis Hamlet und Laertes sich hinterm Vorhang von Mensch zu Mensch im Gegenlicht begegnen. Tödlicher Endkampf, allesamt mausetot, außer Horatio. Was faul gewesen war im Staate Dänemark, das hat sich selbst gerichtet. Sein oder Nichtsein: Schatten zu Schatten!

Soweit das uralte Theater. Wie das freilich vor seinen Türen aussieht mit der Fäulnis und den Fugen der Zeit, das muss der Zuschauer schon selber herausfinden.

Gerold Paul

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: