© Manfred Thomas

Kultur: Eine Mark zehn

Die Schriftstellerin Antje Rávic Strubel zwischen Potsdam, New York und der Briefwahl

Stand:

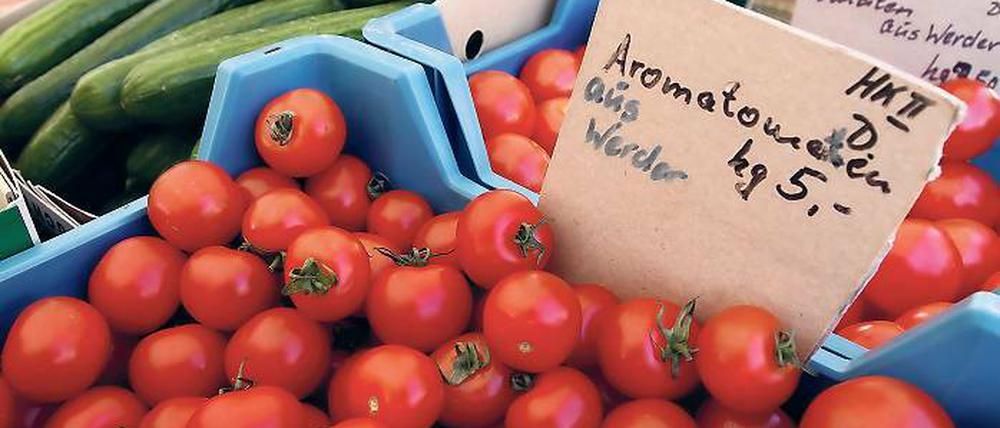

Ich bin in New York. In Manhattan, genauer gesagt, was eine Rolle spielt, denn Manhattan ist so ziemlich das Teuerste, was New York City zu bieten hat. Im Supermarkt an der Ecke meiner Straße kostet die Milch sechs Dollar. Das sind nach dem aktuellen Umrechnungskurs vier Euro vierundsiebzig, und meistens werden die Preise ohne Mehrwertsteuer angegeben. Allerdings hat der Supermarkt vierundzwanzig Stunden geöffnet. Es handelt sich um Biomilch, und in der Packung sind etwa zwei Liter. Dennoch: Mein Cappuccino-Konsum steht auf der Kippe. Ich muß mich einschränken, wenn ich noch zwei Monate hier überleben will. Der teuerste Potsdamer Biomarkt erscheint mir jetzt preiswert. Ein paar Tage vor meiner Abreise sprach mich bei Kaisers in Babelsberg eine ältere Frau an. „Können Sie mir sagen, was diese Tomaten da kosten?“, sagte sie und zeigte auf die Schalen mit Bio-Cocktailtomaten. „1,99“, sagte ich. „Und die da?“ Die Tomaten ohne Bio-Zeichen waren nur unwesentlich billiger. „Einsfünfzig“, sagte ich. „Bei Edeka neulich war es eine Mark zehn“, sagte die Frau und lächelte mich an. Sie hatte stahlgraues Haar, es sah aus, als hätte sie es über den Schultern selbst abgeschnitten. Ihre blaue Jacke trug sie offen über einer Viskosebluse. „Die Miete frisst ja alles auf“, sagte sie. „Dabei habe ich extra gespart für die Rente.“ Ich wußte nicht, was ich erwidern sollte und schaute mir die Tomaten an. Vielleicht ließ sich noch etwas Günstigeres entdecken. „Jetzt bin ich in Rente“, sagte sie, „und habe nichts mehr. Wie auch“, sagte sie, „wenn zweimal alles durch zwei geteilt wird.“ Ich hatte gerade US-Dollars bei der Commerzbank bestellt, und es dauerte eine Weile, ehe ich begriff, welche Umrechnungskurse sie meinte. Sie sprach von der Halbierung der D-Mark zum Euro, die ein paare Jahre zuvor noch das Doppelte an Ostmark wert gewesen war. Ihr Erspartes, das meinte die Frau, war geviertelt worden. „Nichts mehr da“, sagte sie. „Aber man will ja noch ein bisschen leben, oder? Man will doch was davon haben, dass man jetzt alles haben kann. Man will nicht immer nur zugucken.“

Eine Woche vorher war ich zu Gast in einer frisch sanierten Potsdamer Villa gewesen. Sie lag nicht weit vom Heiligen See. Die Gründer des neuen Literaturfestivals gaben einen Empfang, und einer von ihnen hielt eine Rede. Er ist Abgeordneter im Europa-Parlament und war sehr stolz darauf, dieses Festival mit angestiftet zu haben. Er betonte das Außerordentliche daran. Er sagte, mit diesem Festival könnten sie der Stadt eine Bedeutung geben, ihr eine Erzählung, eine Geschichte einschreiben, und man sah ihm die Begeisterung an. Er wollte an die Visionen der einstigen Schlossherren anknüpfen, an den Idealismus derjenigen, die die Villen errichtet hatten, denn auch sie wären damals aufgebrochen, um der Gegend ein Gesicht zu verleihen. Ich lehnte an der Wand und trank meinen Wein. Am Nachmittag hatte ich eine Lesung gehabt, ich hatte das Festival im Radio gelobt, aber jetzt hatte ich den Eindruck, bloß zuzusehen. Für mich klang die Rede so, als hätte der Redner soeben eine Flagge in den Potsdamer Boden gepflanzt, ein Boden, der für ihn Brachland war.

Neben mir stand Taiye Selasi. Sie ist Schriftstellerin. Sie ist in London geboren und Kind nigerianischer und ghanaischer Eltern, wohnt aber überall. Gerade kam sie aus Amsterdam. Auch sie hatte am Nachmittag auf dem Festival gelesen. Mit ihr ins Gespräch zu kommen, hatte sich als schwierig erwiesen, da sie die meiste Zeit damit verbrachte, mich über ihren globalisierten Standpunkt zu unterrichten. Sie klärte mich über ihre Unabhängigkeit auf und über ihre Ablehnung des Konzepts von Nationalstaaten und Labels wie beispielsweise das Label „afrikanische Literatur“. Sie war der Ansicht, eine afrikanische Literatur gebe es nicht. Ich hatte mir das angehört, aber erst jetzt, während dieser Rede – auch sie trank zügig ihren Wein – begriff ich, was sie meinte. Sie hat keine Lust mehr aufs Zusehen. Sie hat ein Anliegen. Sie wehrt sich gegen eine Illusion, die Ausdruck eines jahrhundertealten Kolonialherrenblicks ist und dennoch weiterhin gut funktioniert.

„Anfang des Monats lege ich immer die Miete zur Seite“, sagte die Frau in der Viskosebluse, wir standen noch immer vor den Tomaten. „Und den Rest gebe ich aus. Solange was da ist. Aber inzwischen frisst die Miete alles auf. Früher“, sagte sie, „hat man ja hier ganz normal gewohnt. Wo es doch ein ganz normales Wohnviertel ist. Aber jetzt...“ Sie lächelte. Sie rückte ihre Jacke zurecht, die ihr weiterhin schwer und gerade von den Schultern hing. „Wo sollte ich denn hin?“ Ich überlegte, ob ich eine Packung Tomaten kaufen und sie ihr schenken sollte. „Was ist mit Netto?“, fragte ich. Die Frau winkte ab. „Den Penny haben sie zugemacht, und Netto können Sie vergessen. Da liegt doch alles viel zu lange. Das vergammelt ja noch im Einkaufswagen!“ Sie betrachtete die Gemüseauslagen, Gurken, Fenchel, Rucola-Salat, Spitzkohl. „Neulich hatten sie hier einmal Erdbeeren für neunundneunzig Cent“, sagte sie. „Was meinen Sie, wie schnell die weg waren!“

Die Erdbeeren im New Yorker Supermarkt an der Ecke kosten das Vierfache, manchmal noch mehr. Die Menschen, die hier einkaufen, tragen weiße iPod-Stöpsel um den Hals und Designer-Sonnenbrillen. Viele von ihnen sind jung, und während ich zögernd vor den meterlangen Regalen stehe und Preise vergleiche, greifen sie umstandlos zu. Sie sind schneller als ich. Gestern überholte mich ein Mädchen vor den hundert Metern Müsli. Als sie vorbei war, sah ich die Aufschrift, die sie auf dem Rücken ihres T-Shirts trug: „There is a reason why you are behind me.“ Das sah ich sofort ein. Absolut. Ich hätte sie nur gern gefragt, was der Grund dafür war. Vielleicht habe ich nicht so irrsinnig viel vor wie sie. Vielleicht rechne ich auch nur noch nicht ernsthaft genug mit der nächsten großen Krise, dem nächsten Hurricane, einem neuen Krieg oder damit, dass Manhattan im Atlantik versinkt, oder habe vorher nicht ganz soviel zu erledigen. Man merkt ihnen aber nichts an. Sie sind zuversichtlich. Dabei können ihre Appartments nicht viel besser sein als das, in dem ich wohne. Es liegt im siebten Stock eines dreißigstöckigen Gebäudes, das, obwohl es noch kein Skyscraper ist, den stolzen Namen Silvertower trägt. Allerdings ist nur der Name stolz. Die Gebäudesubstanz ist heruntergekommen, die Fenster sind undicht, sodass ich auch bei geschlossenen Fenstern den Eindruck habe, auf einer überdachten Terrasse zu wohnen. Unter den Fenstern blättert die Farbe ab. Die Küche fällt auseinander, die Klimaanlage macht einen irren Lärm, kühlt aber nicht. Und die Toiletten haben in den Siebzigerjahren mal funktioniert. „Die Illusion klappt noch immer, nur die Realität ist fucked up“, erklärt mir eine amerikanische Freundin. Das merke ich auch an den Bierpreisen im Supermarkt. Gekühltes Bier kostet mehr. Die gleiche Flasche Samuel Adams, das gleiche mexikanische Negra Modelo in den reizenden altmodischen Apothekerflaschen ist teurer, wenn es aus dem Kühlfach kommt statt aus dem Regal. Das steht aber nirgendwo dran. Es wird nur auf dem Kassenbon ausgewiesen. Wer sich den Bon nicht durchliest, bleibt also jenseits der Realität, und ich denke, Illusionen funktionieren, solange jemand dafür bezahlt. Der Schriftsteller, der vor mir in dieser Wohnung war, schrieb in seinem Blog, er habe nie das Gefühl, Geld auszugeben, und doch sei sein Portemonnaie, wenn er zurückkomme, jedesmal leer.

Im Flugzeug saß ein Amerikaner neben mir, der zwei Pässe besaß und einen starken griechischen Akzent. Er handelt mit Restaurants und fliegt dafür durch die ganze Welt. Er kauft sie und möbelt sie auf, um sie teuer weiterzuverkaufen. Wie er das genau mache, fragte ich ihn. „Naja“, sagte er, „ich kaufe sie, wenn sie runtergekommen sind, und nach drei, vier Monaten sehen sie halt nach was aus.“ Gerade kam er aus dem Irak. „Um dort reinzukommen, brauchte ich natürlich den griechischen Pass“, sagte er, und ich wagte es, ihn nach Griechenland zu fragen, ob er Familie habe und wie es ihnen dort gehe. Darauf antwortete er nicht. Er orderte eilig Wein und setzte sich die Kopfhörer auf.

„Mein Sohn hat einen kleinen Garten, nicht weit von hier“, sagte die Frau in der Viskosebluse, mit der ich noch immer bei Kaisers stand. „Ich kann nur nicht mehr so gut laufen. Aber neulich brachte mein Sohn mir Johannisbeeren vorbei, selbstgepflückt. Ich habe die roten und schwarzen Johannisbeeren in eine Schüssel mit Milch getan und die Neunundneunzig-Cent-Erdbeeren dazu. Das hat geschmeckt.“ Ihr Gesicht leuchtete, selbst im grellen Neonlicht. Ich schämte mich. Ich aß jeden Morgen rote und schwarze Johannisbeeren und Blaubeeren und Erdbeeren, wenn Erdbeersaison war, und hatte gerade ernsthaft über eine einzige Packung Tomaten nachgedacht. Ein Almosen, ein billiger Tribut, um mir die Illusion zu erhalten, dass alles in Ordnung war.

Bevor ich abflog, ging ich ins Wahlbüro, um per Briefwahl meine Stimme abzugeben. Bis zur Wahl würden noch drei Wochen vergehen, aber schon jetzt war viel los. Man bekam nicht den Eindruck von Politikverdrossenheit. Die Menschen standen Schlange. Als ich mit den Unterlagen hinter einer der halben spanischen Wände saß und meine Kreuze machen wollte, fiel mir unten links die letzte Zeile auf. Ein Rentner aus Schwielowsee hat sich als Direktkandidat für den Bundestag aufstellen lassen. Sein Programm ist ganz einfach. Er fordert 6000 Euro für die Tafel in Brandenburg. Noch einer, der keine Lust mehr aufs Zusehen hat, dachte ich. Noch einer mit Illusionen. Nur dass dafür keiner bezahlt.

Antje Rávic Strubel schreibt an dieser Stelle alle drei Monate nicht nur über Potsdam

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: