© Marcel Mettelsiefen

Von Dirk Becker: Gesichter des Krieges

Heute wird im Kunstraum die Ausstellung „Kunduz, 04. September 2009“ eröffnet

Stand:

„Dschamaludin, 27, Sohn des Naimudin, aus dem Dorf Hadschi Amanullah, Bauer. Gegen 22 Uhr kamen Nachbarn vorbei und erzählten von den gestrandeten Tankwagen. Dschamaludin brach mit einem kleinen Kanister dorthin auf. Um 3 Uhr morgens ging sein Vater los, um ihn zu suchen. Er fand Dschamaludins Torso mit einem Bein und einem Arm und habe ihn daran erkannt, sagt er.“

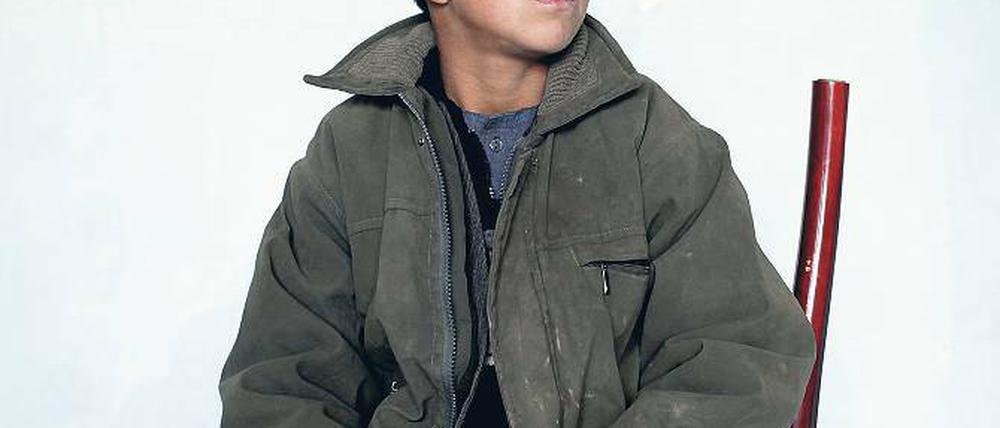

In manchen der Gesichter sieht man Stolz, Wut, aber auch Hass. Vorwurfsvolle und dunkle Blicke, die einen treffen, fast schon zu durchbohren scheinen. Doch am meisten treffen einen der Schmerz und die Trauer, die sich mal mehr, mal weniger stark in alle Gesichter dieser Männer und Jungen gegraben haben. Es hilft, dass ein Großteil dieser Männer auf den Fotografien von Marcel Mettelsiefen nicht direkt in die Kamera geblickt hat. Denn würde jeder von ihnen den Betrachter so anschauen wie Hadschi Sahar Gul, Vater des Toten Mohammed, Großvater des Toten Rahmat Schah, die Bilder der Ausstellung „Kunduz, 04. September 2009“, die heute Abend in der Galerie Kunstraum eröffnet wird, würden einen schon nach kurzer Zeit in die Knie zwingen.

Der 4. September 2009 war ein Freitag. Um 1.39 Uhr afghanischer Ortszeit gab der Bundeswehr-Oberst, Georg Klein, den Befehl für einen Luftangriff auf zwei durch Taliban entführte Tanklastwagen, die auf einer Sandbank in einer Furt etwa sechs Kilometer südwestlich von Kundus festgefahren waren. „Um 1.49 Uhr afghanischer Ortszeit wurde durch eine US-amerikanische F-15 auf jeden der beiden Treibstoff-Lkw auf der Sandbank in der Mitte des Kunduz-Flusses je eine gelenkte Bombe vom Typ GBU-38, 227 Kilogramm, abgeworfen. Unser Kommandeur (Oberst Klein, Anm. d. Red.) des PRT Kunduz war der Empfehlung der Luftfahrzeugbesatzung zum Einsatz einer deutlich schwereren Bombe – es ging dort jeweils um 907 Kilo – nicht gefolgt, um Schäden beiderseits des Flusses auszuschließen“, heißt es lapidar in der Stellungnahme des Sprechers des Bundesverteidigungsministeriums vom 8. September 2009.

„Mumin, ungefähr 30, Sohn des Aziz Khan, aus dem Dorf Khel, zugewandert aus der nördlichen Provinz Samangan, Bauer. Niemand kann sagen, wann er zur Furt ging. Von seiner Leiche fand sich nichts.“

Im Nato-Untersuchungsbericht Monate nach dem verherrenden Luftangriff vom 4. September 2009 heißt es, dass dabei zwischen „17 und 142 Menschen“ getötet wurden. Zwei Zahlen, so abstrakt und erschreckend, weil an ihnen die verwaltungstechnische Gleichgültigkeit gegenüber den Menschen deutlich wird, die dort umkamen. Zusammen mit dem Fotografen Marcel Mettelsiefen hat sich Christoph Reuter, Korrespondent des Nachrichtenmagazins „stern“ nur Wochen nach dem Bombardement daran gemacht, herauszufinden, wer die Menschen waren, die auf der Sandbank in der Mitte des Kundus-Flusses, den Tod fanden. Während der monatelangen Recherchen, der Auswertung der zahlreichen, Listen mit den so unterschiedlichen Todeszahlen und den wiederholten Gesprächen mit Angehörigen der Opfer in einem Hotel in Kundus haben Reuter und Mettelsiefen die Namen von 91 Jungen und Männern zusammengetragen. 91 Namen, die an die weiße Wand im Kunstraum, gleich links vom Eingang, geschrieben stehen. An der Wand gegenüber eine militärische Landkarte von der Region um Kundus, wo der F-15-Bomber seine tödliche Last abwarf. Und bevor man in die Gesichter der Angehörigen blicken kann, hängt da dieses Panoramafoto, das Mettelsiefen erst im März fotografiert hat. Es zeigt die Überreste der beiden zerbombten Tanklastzüge, die noch immer im Kundus-Fluss liegen.

Es sind die rostenden Spuren in einer von Krieg geprägten Landschaft. Weithin sichtbar, wie verendete Urtiere. Die Spuren, die dieser Krieg in den Gesichtern der fotografierten Männer hinterlassen hat, sind auch überdeutlich. Ein Leiden über den Verlust geliebter Menschen, das beim Betrachter kaum Distanz zulässt. Mettelsiefens Porträts sind von einer Nähe, von einer direkten Einfachheit, die einen mit jedem wiederholten Betrachten aufs Neue erschüttern. Und irgendwann scheint sich die ganze Last der Erinnerungen, die auf diesen Männern aus den Dörfern rund um die Sandbank im Kundus-Fluss liegt, auch auf einen selbst zu übertragen. Vor allem die alten Männer mit ihren Bärten und der traditionellen Kleidung wirken wie aus der Zeit gefallen. Und es gibt Momente in dieser Ausstellung, da möchte man sich in die Illusion flüchten, hier handele es sich um Porträts, die vielleicht während einer Forschungsreise nach Afghanistan im 19. Jahrhundert entstanden sein könnten. Doch die kurzen Kommentare zu einem Teil der Aufnahmen lassen das nicht zu.

„Juladin, 13, Sohn des Dschamaludin, aus dem Dorf Hadschi Amanullah, Schüler der vierten Klasse. Gegen 1.30 Uhr sei er mit zwei Freunden und seinem Esel ausgerissen und habe zwei grüne Fünf-Liter-Kanister mitgenommen. Er sei „ein bisschen vollständig“ gewesen, als sie ihn fanden, sagt sein Onkel. Aber erkannt hätten sie ihn vor allem an dem toten Esel, der neben ihm lag: „Den hatte ich ihm geschenkt“.“

Es sind diese nüchternen, fast sachlichen Kommentare, die einen treffen wie Faustschläge in die Magengrube. Man liest von Toten, von deren Leichen keine Spuren mehr zu finden waren, von menschlichen Überresten, die in Plastiktüten verteilt und so begraben wurden. Immer wieder schaut man zwischen diesen Kommentaren in die Gesichter der Hinterbliebenen. Und irgendwann muss man sich auf die Bank setzen, die zwischen den Wänden mit den Bildern steht und wird sich der tiefen Erschütterungen bewusst, die diese Bilder in einem auslösen.

Ihre Ausstellung „Kunduz, 04. September 2009“, die in Potsdam Premiere hat, sei keine Verurteilung des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan, sagen Christoph Reuter und Marcel Mettelsiefen. Sie haben den kalten Zahlen Gesichter und Geschichten gegeben und rekonstruiert, dass bei dem Bombardement vor allem Zivilisten ums Leben gekommen seien. Arme Bauern, die Diesel aus Tanklastzügen für den Eigenbedarf abzapfen wollten. Gleichzeitig stellen sie die Frage, was schief gelaufen ist, dass ein bis dato unbescholtener Oberst in die Lage kam, auf zwei entführte Tanklastwagen mit einem solchen Luftangriff zu reagieren. „Die Soldaten in Afghanistan werden von der Politik alleingelassen“, sagt Reuter, der die Lage vor Ort aus eigener Erfahrung kennt. Was sich an dem Vorfall von Kundus und den toten Bundeswehrsoldaten der vergangenen Wochen zeigt, seien die Versäumnisse seitens der Politik in den vergangenen Jahren. Das dringend benötigte Material und die personelle Aufstockung seien immer wieder mit dem Hinweis, das könnte als „falsches, politisches Signal“ verstanden werden, abgelehnt worden.

Was immer sich auch hinter der Floskel „falsches, politisches Signal“ verbergen mag, was sie, was Krieg den Menschen antut, obwohl man dies ja längst zu wissen glaubt, zeigt „Kunuz, 04. September 2009“ auf nachdrücklichste und erschütterndste Weise durch die Gesichter der Hinterbliebenen, Gesichter des Krieges.

„Kunduz, 04. September 2009“ wird heute, um 20 Uhr, in der Galerie Kunstraum, Schiffbauergasse eröffnet und ist bis zum 13. Juni, mittwochs bis sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Im Berliner Rogner & Bernhard Verlag ist ein Katalog zur Ausstellung erschienen. Er kostet 19,90 Euro

Dirk Becker

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: