© Rebecca F. Miller

Kultur: Hauptsache Fassade

Wenn es in Potsdam um die Hausgestaltung ging, griff der König höchstpersönlich zur Feder

Stand:

Ob Friedrich Potsdam gemocht hat? Anfangs schien dies wohl kaum der Fall. Von einem „elenden Nest“ sprach der Preußenkönig, wenn er von der Garnisonstadt an der Havel redete. Was er hier vorfand, das gefiel ihm gar nicht. Als Friedrich II. im Jahr 1743, drei Jahre nach seinem Regierungsantritt den Entschluss fasste, das Potsdamer Stadtschloss umbauen zu lassen, weil ihm selbst das nicht gefiel, war dies auch der Beginn für seine städtebaulichen Eingriffe in Potsdam. Im Zuge der Um- und Erweiterungsarbeiten am Stadtschloss ab 1744 wurde auch die Umgestaltung des Alten Marktes in Angriff genommen. Und es folgten weitere Eingriffe in das Potsdamer Stadtbild.

„Friedrich und Potsdam – Die Erfindung (s)einer Stadt“ ist der Titel der Ausstellung, die das Potsdam Museum als Forum für Kunst und Geschichte am neuen Standort im Alten Rathaus zeigen wird. Ab Montag, dem 20. August, wird auf einer Fläche von circa 500 Quadratmetern, unterteilt in fünf Sektionen, die Entwicklung Potsdams zur repräsentativen Residenz dargestellt und ihre städtebauliche, architektonische und sozialhistorische Entwicklung unter Friedrich II. aufgezeigt werden, so das Potsdam Museum in seiner Vorankündigung. Am Freitag gab Museumsdirektorin Jutta Götzmann einen kleinen Einblick in die Ausstellung zum 300. Geburtstag des Preußenkönigs. Da war ein prachtvoller Notenständer, eine originalgetreue Replik eines von Melchior Kambly 1767 für Friedrich II. geschaffenen und heute im Konzertzimmer von Schloss Sanssouci aufbewahrten Pultes, das Ende des 19. Jahrhunderts von Kaiserin Victoria in Auftrag gegeben wurde. Und da waren drei Skizzen aus der Hand des Königs höchstpersönlich, die man fast übersehen hätte. Wären da nicht die drei prächtigen Goldrahmen gewesen, die diese umfassen.

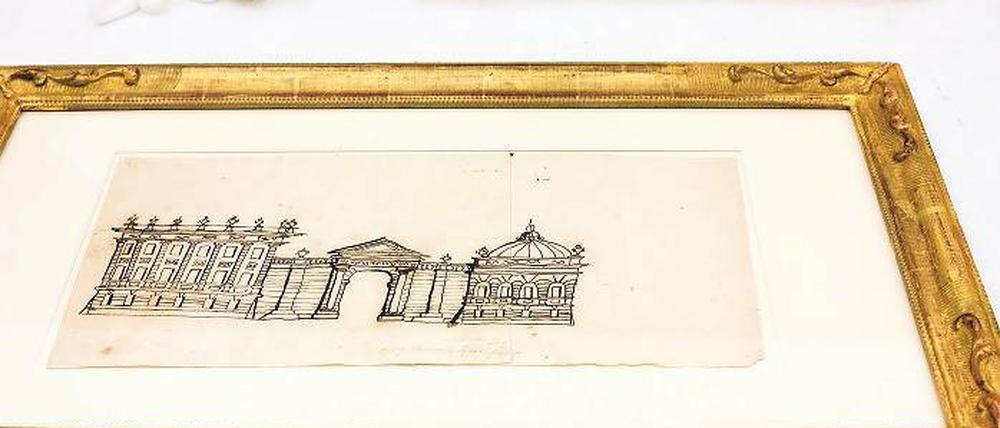

Wie Jutta Götzmann treffend sagte, zeigen die drei Blätter zuerst einmal, dass Friedrich II. kein großer Zeichner gewesen sei. Doch Friedrich berücksichtigte bei der Gestaltung Potsdams nach seinen Vorstellungen vor allem einen Rat des französischen Architekturtheoretikers Marc-Antoine Laugier: Wer eine Stadt schön bauen wolle, der dürfe die Gestaltung der Fassaden nicht den Besitzern der Häuser überlassen. Und so übernahm Friedrich, der sich zeitlebens mit Architektur auseinandersetzte, die Gestaltung dieser Fassaden selbst, indem er entsprechende Entwürfe machte. Auf den vier Zeichnungen, bei denen es sich um eine Leihgabe der Hessischen Hausstiftung handelt, sind nun seine Tuschskizzen für die Fassaden der Häuser in der Schwertfegergasse 1 und am Alten Markt 12 (um 1753), für das Haus Am Kanal 3 (1751/52) und für „die 2 letzten Häuser der breiten Straße“ (um 1753) zu sehen. Künstlerisch sind das wahrlich keine Meisterleistungen. Doch zeigen sie deutlich, dass sich Friedrich hier nur für das äußere Erscheinungsbild der Häuser interessierte. Die Raumeinteilung hinter diesen Fassadenentwürfen, die als „gezeichnete Kabinettsordre“ für die Architekten und Baumeister des Königs zu verstehen waren, interessierte ihn nicht. Die Menschen, die in diesen Bürgerhäusern lebten, hatten sich gefälligst damit abzufinden. Hauptsache, dem König gefiel die Fassade.

Mehr als 100 solcher Fassadenentwürfe hat Friedrich gezeichnet, so Jutta Götzmann. Doch erhalten sind davon heute nur noch etwa 20. Die drei Skizzenblätter aus der Sammlung der Hessischen Hausstiftung sind nun in Potsdam zum ersten Mal zu sehen. Für die empfindlichen Blätter, die sonst im dunklen Stahlschrank feuerfest gelagert werden, wurde im Alten Rathaus eigens eine Vitrine gebaut, in der ein entsprechendes Klima und ein mildes Licht herrschen.

In seiner Regierungszeit hat Friedrich II. knapp 600 Bürgerhäuser nach seinen Vorstellungen errichten beziehungsweise umbauen lassen. Dabei beließ es Friedrich aber nicht allein bei den Fassadenentwürfen. Wie verschiedene Baukostenkalkulationen unter anderem aus den Jahren 1749 und 1753 zeigen, hat auch hier der König das letzte Wort gehabt. Es sei nicht selten vorgekommen, so Jutta Götzmann, dass Friedrich hier vor allem bei den eingeplanten Kosten den Rotstift angesetzt habe. Oder wie der Baumeister und Städtechronist Heinrich Ludwig Manger in seiner Baugeschichte schrieb, dass in Potsdam „alles unter Seiner unmittelbaren Anordnung, Aufsicht und Ausführung“ zu geschehen hatte.

Es sei üblich gewesen, dass ein König Einfluss auf die Gestaltung der von ihm genutzten Schlösser und Residenzen genommen habe, sagte Jutta Götzmann. Das hat Friedrich auch bei Schloss Sanssouci und dem Neuen Palais getan. Doch dass ein König so stark und direkt Einfluss auf die Gestaltung einer Stadt genommen hat, das sei schon außergewöhnlich. Doch will die Ausstellung im Alten Rathaus nicht allein zeigen, wie sich Potsdam unter der Herrschaft Friedrich II. verändert hat. Es soll auch gefragt werden, wie die Bürger in dieser vom König konstruierten Stadt gelebt haben, was sie von den städtebaulichen Vorstellungen ihres Regenten gehalten haben.

Die Ausstellung „Friedrich und Potsdam – Die Erfindung (s)einer Stadt“ ist vom 20. August bis 2. Dezember, dienstags bis sonntags, 10-18 Uhr, im Potsdam Museum – Forum für Kunst und Geschichte im Alten Rathaus am Alten Markt zu sehen

Dirk Becker

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: