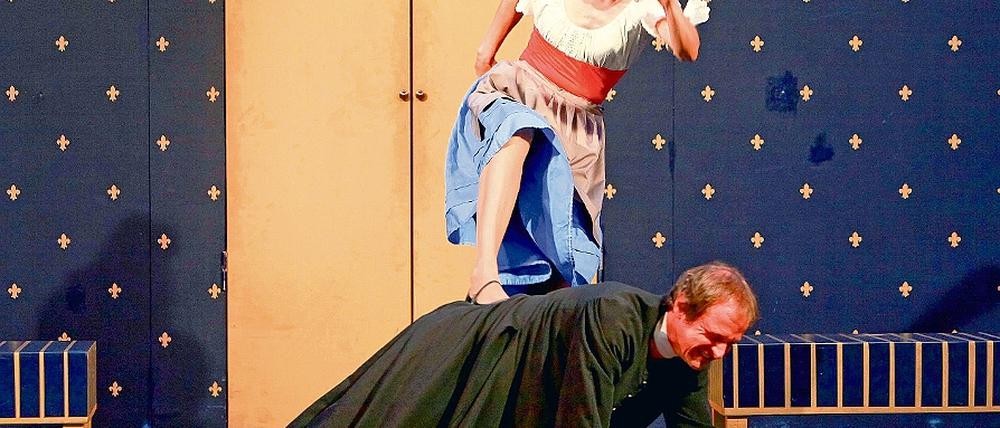

© Marameo/Andreas Lander

Von Gerold Paul: Heuchler im Trompetenklang

Das Theater Marameo brachte in der Großen Stadtschule Molieres Komödie „Tartuffe“ zur Premiere

Stand:

Die Sache beginnt ziemlich symbolisch: Wie ein Arbeiter- oder Kampfdenkmal früherer Zeiten stehen drei Frauen zusammen, um sich unter dem Ruf einer Trompete von ihren lakenweißen Umhüllungen zu befreien. Ein gemeinsamer Stepptanz sorgt bald für geistigen Gleichschritt, das Wort „Heuchler“ wird mit der größten Verachtung in den kalten Abendhimmel hinausgestoßen.

Gemeint ist Tartuffe, den weibliche Intuition viel leichter erkennt als dieser verblendete Hausherr Orgon in Molieres berühmter Komödie. Eine Kampfansage also im Innenhof von Potsdams Grand ecole. Oder ein ostentativer Weg zur Befreiung des Mannes vom Mann mit Hilfe der Frauen. Der Rest ist Theater, und das beginnt bei „Marameo“, einer Freien Truppe, auch in der fünften Produktion beim Wort „Handwerk“. Für Andreas Lüder heißt Handwerk „Regie“, für Martin Elz „Bühne“, für Mari Krautschick „Kostüm und Requisiten“.

Das Raffinement dieser gewaltigen Komödie um einen scheinbar religiösen Heuchler besteht aber gar nicht in seiner Enttarnung. Wolfgang Mondon erkennt seinen Tartuffe genauso gut wie Orgons Gattin Elmire (Carina Drews), wie deren Tochter Mariane (Denise Kiesow) und Hausmagd Dorine, die Troika vom Anfang. Nur dieser nette, mal ein bisschen tapsig-besorgte Hausvater Orgon (Jörg Büttner) ist stockblind. Er verkörpert für alle Zeiten jene Figur, die mit offenen Augen ins Elend stürzt und dabei andere mitreißt. Für ihn allein spielt der Versucher den frommen, ehrsamen, tugendhaften Mann, für ihn allein gebraucht er religiöse Sprache. Den Frauen gegenüber ist er offen, zynisch und ehrlich. Er sagt, was er will, was er sich holen wird: Elmire ins Bett, Tochter Mariane als eheliche Hausputze, vom armen Trottel Orgon Gut und Geld. Weil dies von Anfang an vereinbart ist, darf sich der Zuschauer in Lüders zweistündiger Inszenierung auf den Verlauf konzentrieren, auf die leicht gekürzte Personage.

Man spielt vor einem Sterntapetenhorizont auf offener Bühne. Drei vergoldete Türen weisen nicht immer schlüssige Wege, aber das Team hat sich ja ohnehin eine machbare Fassung gebaut. Die Konstellation ist klar: Drei Frauen müssen die Kräfte des einen Tartuffes aufwiegen, denn was da sonst noch als Mann auf der Bühne herumturnt, spielt nun wahrlich keine Rolle: Elmires Bruder Cleante hat weder Profil noch Bühnenzweck, bei Marianes Verlobtem Valere (beide Marlon Sandmann) kommt wenigstens noch die Verlegenheit zu einem verlegenen Recht, schön, dass es sie trotzdem gibt. Büttner und sein Herzensbruder Mondon freilich haben ihre Rollen so verinnerlicht, dass ihr Wesen mehr im Sein als im Verstellen liegt. Elmire ist ein Zwischen-Ding, teils ehrbare Gattin, dann geschlagen, nun ihrerseits einen Verführer mit Leib und Geist zu verführen. Hier trägt Lüders eine schöne Komponente von Tragik hinein – die der völlig unterbelichteten Mariane fehlt. Obwohl sie aller Spielball ist, hat sie keine eigenen Mittel, sich dem väterlichen Wunsch nach Heirat mit Tartuffe zu widersetzen. Da muss die kraftvolle Magd Dorine (Sterica Rein) ran. Die Zentralfigur Orgon hat vor ihr so viel Respekt, wie sie vor ihm nicht, nur, warum knallt sie dem Busengrapscher Tartuffe nicht mal eine? Seltsamerweise schwindet ihre Kraft zum Ende hin trotz ihres ständigen Begleiters, des Staubwedels. Beim selbstgestrickten Finale dieser ungewichteten Regiearbeit taucht die Darstellerin als Gerichtsvollzieher noch mal auf, Moliere brauchte immer mal einen deus ex machina, um Gerechtigkeit auf Erden herzustellen. Wegen extremster Bosheit verhaftet, versucht Tartuffe sofort, die Spitzhauben-Figur zu bestechen. Trompetenblasen ist wie „Leben lassen“: Das Spiel um Macht und Täuschung, so die Botschaft, geht also immer so weiter.

Zu den größten Momenten dieses lausekalten Open-Air-Abends gehört jene Szene, wo dieser Schuft seine Schuftigkeit ganz offen zugibt, und Orgon glaubt’s nicht. Zu den berührendsten die Zerknirschung Orgons nach seiner Augenöffnung durch weibliche List, denn nur die sichtbare Hingabe Elmires an Tartuffe überzeugt ihren Gatten von der realen Lage. Jörg Büttner fand sehr leise Töne, um den drohenden Liebesverlust von Frau und Tochter zu beklagen. Alles mit den sparsamsten Mitteln: die Tragödie in der Komödie und umgekehrt. Das braucht keine Pointe als Schluss!

Gerold Paul

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: