© A. Klaer

Künstler aus China in Potsdam: Hinter die andere Seite gucken

Rock'n Roll gegen die Angst: Der Kunstraum des Waschhauses zeigt ab dem 4. März mit „Guns and Roses“ eine Schau mit zwölf jungen chinesischen Künstlern. Die sind höchstinformiert und technisch extrem versiert.

Stand:

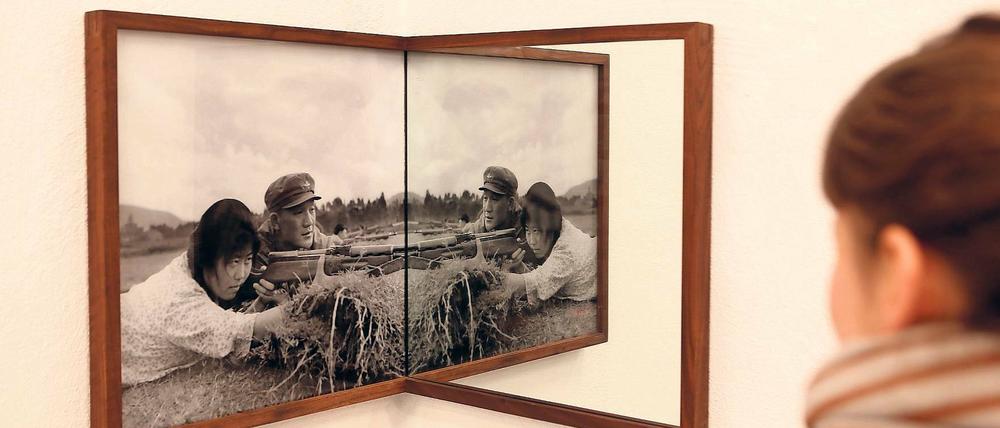

Potsdam - Der Betrachter ist schnell im Bild. Zumindest bei Cai Dongdong. Der arbeitet mit alten Fotos, gefunden auf Flohmärkten oder in Nachlässen, die er mit Spiegeln erweitert. Wer das Bild anguckt, erkennt sich darin selbst – und das eben nicht nur, wie bei jedem anderen Kunstwerk, im übertragenen Sinn, sondern konkret. Man guckt zurück von der anderen Seite, von dort, wo sonst nur Mona Lisa und Co. sitzen und lächeln.

Und das passt irgendwie zu den Arbeiten der zwölf Künstler, die ab heute im Kunstraum des Waschhauses ausstellen. Sie alle kommen, zumindest von hier aus gesehen, von der anderen Seite der Erde, nämlich aus China. Ein Land, von dessen Kunstszene die meisten nicht viel mehr kennen als Ai Weiwei mit seinen bisweilen platt-plakativen Großinstallationen – zuletzt etwa posierte er als der tote Flüchtlingsjunge Alan Kurdi am Strand.

Was hat Potsdam mit China zu tun?

Dongdongs Arbeiten sind formal viel kleiner, sie protzen nicht mit der ganz großen Bedeutung. Sein Grundmaterial, die Fotos, zeigen oft die fröhliche Pose kommunistischer Propaganda: Zwei Frauen, stehen da – Bajonette über der Schulter, Mao-Button auf der Brust – vor dem Meer. Über das, sagt Waschhaus-Chef Siegfried Dittler, der die Ausstellung initiiert hat, kam oft die Bedrohung durch fremde Mächte. Ob die heute regulierbar ist? So zumindest könnte man den Wasserhahn deuten, den Cai Dongdong einfach auf die Wasserfläche des Fotos montiert hat. Oder das junge Mädchen bei der Pfirsich-Ernte, das bald ins Leere greifen wird: Statt Pfirsichen hängen nur noch kreisrunde Spiegel im Baum.

Die doppelte Ebene findet sich in „Guns and Roses“ – so heißt die Ausstellung – nicht nur in Dongdongs Arbeiten und im Titel. „Interessanterweise sind einige der Künstler bei ihrer Arbeit von Potsdam ausgegangen, die haben sich gefragt: Wir stellen hier aus, was bedeutet diese Stadt für uns?“, sagt Dittler. Und ein wunder Punkt, den sie fanden, war die Potsdamer Konferenz zu Ende des Zweiten Weltkriegs. „Die führte ja letztlich auch zum Friedensschluss zwischen Japan und China“, so Dittler – letztlich wurde der Beschluss zum Atombombenabwurf über Nagasaki und Hiroshima hier beschlossen –, auch wenn der rote Knopf nicht hier gedrückt wurde.

Die Unsichtbarkeit wegkratzen

Die jungen chinesischen Künstler – fast alle sind zwischen 1975 und 1995 geboren – gucken also ein ganzes Stück zurück in die kriegerische Geschichte ihres Landes. Und in die politische. Zheng Lu etwa legt in einer kombinierten Öl-Video-Installation die Gesichter von Marx, Engels, Lenin, Stalin und Mao übereinander – trotzdem ist im fertigen Öl-Porträt jeder von ihnen noch zu erkennen.

Überhaupt sind sie technisch extrem versiert: Zwei der beeindruckendsten Arbeiten hier im Kunstraum stammen von Xiang Yang – der sich darin übrigens auf Joseph Beuys bezieht. Holzplatten von mehreren Quadratmetern Größe hat er erst mit verschiedenen Farben beschichtet, zuletzt mit einer rein weißen Lack-Schicht. Die hat er wiederum an einigen Stellen abgetragen – und perfekte kleine Krieger geschaffen, die einzelnen Farbschichten ergeben Tarnflecken auf ihren Hosen, ebenso wie Gesichtszüge und die Läufe ihrer Waffen. Die abgetragenen Silhouetten – nicht eine ist zerbröselt – hat er in kleinen Plastiktütchen, wie sie gern für pulverisierte Drogen benutzt werden, gesteckt und wie Sockel unter die Soldaten geheftet. Sie stehen quasi auf ihrer eigenen Substanz – oder zumindest dem, was sie schützte. Vor dem Gesehenwerden, vor dem Heraustreten aus der weißen Einheit der Fläche. Ach ja: „Dust in Evolution #8“ heißt diese Arbeit.

Auf „Dust in Evolution #1“ sind die herausgeschälten Wesen nicht allein Soldaten, es sind auch Radfahrer, Wasserträger, Eltern und Kinder.

Nun ist die Kunst der Miniatur ja schon etwas, das man mit chinesischem Kunsthandwerk verbindet – aber hier, so aus jedem häuslich oder traditionell verbrämten Zusammenhang gerissen, bekommt sie eine neue, ganz großartige Schönheit.

Gut und Böse sind eins

Mit der Dialektik vom Kitsch der Tradition und der Brutalität der Moderne spielt – noch einmal – Zheng Lu. Die Installation erinnert auf den ersten Blick an die roten Lampions der Vergnügungsviertel – aber im gleichen Augenblick erkennt man schon: Das sind fallende Bomben, schwer und blutig tropfen sie von der Decke. Ihre halb transparente Haut besteht aus dem ausgestanzten, tausendfach wiederholten chinesischen Schriftzeichen für Glück. Gut, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen platt – aber eben auch wahr: „Es gibt ja immer jemanden, der solche Bomben baut – und damit richtig viel Geld verdient. Für den bedeuten die Waffen, auch wenn einem das nicht gefällt, Glück“, sagt Dittler.

Rock'nRoll gegen die Angst

Ob Geld gleich Glück ist, sei dahingestellt. Klar ist: Die zwölf Künstler hier denken nicht mehr national, sie denken international. Kaum hatten sie am Mittwoch alles im Kunstraum aufgebaut, seien sie nach Düsseldorf gefahren – die renommiertere Akademie ist dort, nicht in Berlin –, um sich die Kunstszene dort anzugucken. „Die sind unglaublich informiert“, sagt Mike Gessner, Kurator des Kunstraums. „Guns and Roses“ wurde allerdings von Zhao Li und Kwon Eunyoung kuratiert. Ihr Konzept umreißen sie so: Die Angst vor einem neuen, internationalen Krieg bleibt. Wie, um sich gegen diese Angst, oder die traurig kriegerische Natur des Menschen zu wappnen, haben sie die Rock’n’Roll-Band in den Titel der Ausstellung gehievt. „Guns and Roses“, die Krieg und Frieden im Bandnamen tragen, seien selbst ein Symbol für Freiheit und Jugend.

Dass diese Angst nicht so unbegründet ist, zeigt sich, wenn man bei dieser Doppelbödigkeit von Rock’n’Roll und Waffen jetzt sofort an die islamistischen Attentate von Paris im vergangenen November denkt, an das Konzert der Eagles of Deathmetal im Bataclan – weil die eben auch ein Angriff auf die Freiheit und den Hedonismus der Jugend waren.

Und Gleichzeitigkeit von Grauen und Glück ist das, was vielleicht am ehesten die Werke der zwölf Künstler verbindet.

„Guns and Roses“ ist ab heute und bis zum 10. April im Kunstraum des Waschhauses, Schiffbauergasse, zu sehen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: