© Andreas Klaer

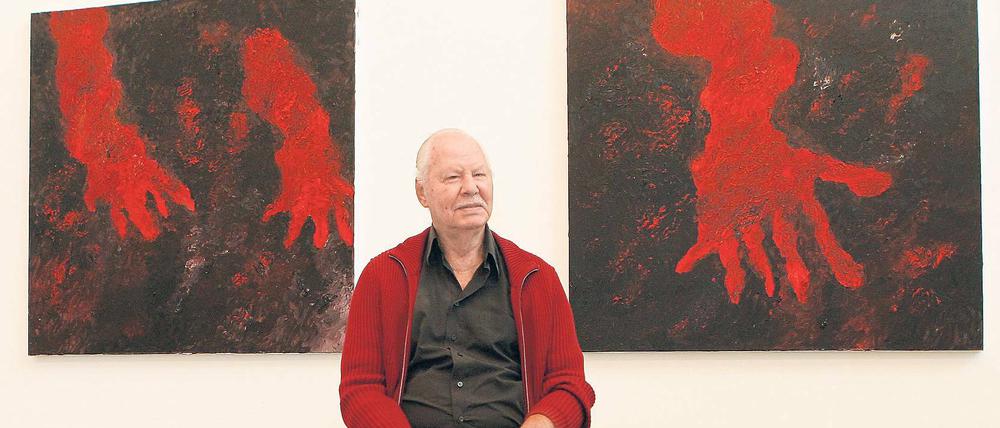

Führung durch die Armando-Ausstellung in Potsdam: Im Bewusstsein kratzen

„Er arbeitet unglaublich viel“, stellt Christiane Winter, die Frau von Armando, fest. Das ist nicht selbstverständlich, schließlich wurde der Maler Armando schon 1929 in Holland geboren.

Stand:

„Er arbeitet unglaublich viel“, stellt Christiane Winter, die Frau von Armando, fest. Das ist nicht selbstverständlich, schließlich wurde der Maler Armando schon 1929 in Holland geboren. Aber seine Schaffenskraft ist ungebrochen. Unterstützt von einer Assistentin schafft Armando auch gegenwärtig neue Werke in seinem Atelier beim Kunsthaus Potsdam. Dort waren seine aktuellen Werke zu sehen, gleichzeitig mit einer Retrospektive im Potsdam Museum, die noch bis zum Mai im Museum zu sehen ist. Während die Ausstellung im Museum den Schwerpunkt auf die künstlerischen Arbeiten Armandos legt, die sich auf den historischen Kontext des Zweiten Weltkrieges beziehen, widmete sich die Ausstellung im Kunsthaus den eher poetischen Werken.

Ganz leicht zu fassen sind seine wuchtigen Werke nicht. Deshalb wird die Doppelausstellung begleitet von einer Reihe Veranstaltungen: Einer öffentlichen Führung durch die Ausstellung im Potsdam Museum am 30. April, einer musikalisch-literarischen Soiree mit Werken von Beethoven, Brahms und Bartók sowie Texten von Armando. Lange Zeit nämlich war er ausschließlich Dichter. Schon am 22. April kann man sich außerdem einen Eindruck von seinem bildhauerischen Werk machen: Bei einem Spaziergang entlang des Potsdamer „Walk of Modern Art“, an dem entlang sich Plastiken von Jörg Plickat bis Armando finden.

Bekannt wurde der Holländer Armando – einen „bürgerlichen“ Namen, darauf legt er Wert, hat er nicht – durch seine systematische Auseinandersetzung und Aufarbeitung mit der Tragödie und den Umständen des Zweiten Weltkrieges, die sich auch in seinem Heimatort Amersfoort bemerkbar machten. Seine Eltern versteckten auf dem Familiengrundstück zwei niederländische Arbeitsstudenten, die aber von den NS Schergen entdeckt und dann in das Konzentrationslager gebracht wurden, das in unmittelbarer Nachbarschaft des Elternhauses von Armando entstanden war.

„Aus der kahlen Fläche sah er das Lager entstehen“, sagt Christiane Winter. Armando spähte durch den Stacheldraht, sah das Elend des Konzentrationslagers – und vergaß es nie wieder. Als die beiden Studenten nach dem Krieg schließlich frei kamen, waren sie krank und für ihr Leben gezeichnet. Das hinterließ bei dem späteren Künstler einen so nachhaltigen Eindruck, dass er in seinen Werken immer wieder auf die Zeit des Krieges zurückkam. Auch in Büchern, Fotos und Interviews setzte sich Armando mit der Besetzung Hollands und den damit verbundenen Tragödien auseinander. „Er beschäftigt sich immer noch viel und intensiv damit und unterhält sich mit Zeitzeugen“, so Winter.

Im Kunsthaus war die andere Seite des Künstlers zu sehen: „Landschaft“, „Seestück“, „Waldinneres“, so die Titel der Werke, die Armando ausgestellt hatte. Es waren Bilder, die „den Betrachter unmittelbar in ihren Sog ziehen“, wie die Kunstwissenschaftlerin Birgit Möckel bei der Finissage des dortigen Ausstellungsteils feststellt. „Das erinnert an Monets Seerosen“, so Möckel und weist auf ein Bild von Armando, auf dem sich in nahezu abstrakter Manier ein wild wucherndes Grün ausbreitet. Den Kontrapunkt dazu setzt der Künstler mit einem „roten Bild“, das aggressiv oder auch lebendig, vital, ungestüm wirken kann, so Möckel.

Ausgangspunkt seiner Malerei war immer die reduzierte Form: Zeichnungen, bei denen wenige Linien auf dem Blatt vibrieren, werden auf der Leinwand zu ungebändigten Formen, die den Rahmen zu sprengen scheinen. Erst in strengem Schwarzweiß, hat sich in den letzten Jahren immer mehr Farbe in Armandos Werke gedrängt. Die Bilder im Museum zeigen Gitter, die ins Unendliche flüchten, schwarzweiß Fotos, auch übermalte, auf denen Soldaten zu sehen sind. Schwarzweiß sind außerdem einige der Landschaften im Kunstverein gehalten. Es sind Wege, vage definierte Horizonte, Andeutungen von Pflanzen und Feldern zu erkennen. „Das Licht, die Stimmung, das provoziert bei vielen Erinnerungen an Vergangenes“, so Möckel. Betrachter hätten nicht selten heftige Emotionen gezeigt, sagt auch Winter. Offensichtlich gelingt es Armando, abseits der Gegenständlichkeit eine tiefere Bewusstseinsschicht anzusprechen. Dort, wo jenseits des Figürlichen die Erinnerung an konkret erlebte Realität wohnt.

Nach Deutschland und Berlin gelangte der Künstler mit einem Stipendium des DAAD im Jahre 1978. Er repräsentierte die Niederlande 1984 auf der 41. Biennale von Venedig. In Potsdam steht seit 2013 seine Bronzeskulptur „Der Krieger“ in der Schiffbauergasse und gemahnt an die Schrecken des meist wenig heroischen kriegerischen Gemetzels nicht nur des Zweiten Weltkrieges.

„Es sind Skulpturen eines Malers“, so Möckel. Der bewegte malerische Gestus der Bilder Armandos finde sich auch in den Oberflächen der Figuren. So geht es in der Kunst Armandos nicht um das abbildungsgetreue Bild der Wirklichkeit, sondern um die Imagination und den Schrecken, der unter der sichtbaren Oberfläche lauert.

Führung entlang des „Walk of Modern Art“ am 22. April um 15 Uhr, öffentliche Führung durch das Potsdam Museum am 30. April um 14 Uhr und die musikalisch-literarische Soiree am 7. Mai um 17 Uhr. Treffpunkt ist jeweils das Potsdam Museum, Am Alten Markt 9.

Richard Rabensaat

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: