© Archiv

Kultur: „Kahl wie ein Rattenschwanz ...“

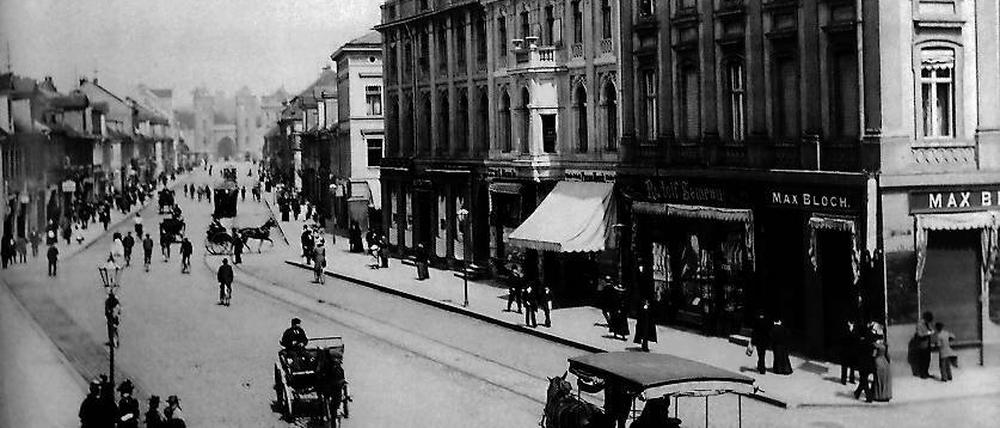

„... und frostig wie ein abgesägter Geheimrat“ - So sah Georg Hermann die Charlottenstraße schon vor 100 Jahren

Stand:

Georg Hermanns Buch „Spaziergang in Potsdam“, 1926 zum ersten Mal erschienen, wird in diesem Jahr wieder aufgelegt. Von großer Aktualität – vor dem Hintergrund des Stadtschloss-Neubaus in Potsdam und der kontrovers diskutierten Rekonstruktion der Garnisonkirche – ist Hermanns Überlegung, wie Altes mit Neuem sinnvoll verbunden werden kann. So lässt sich sein „Spaziergang in Potsdam“ auch als Anregung für die Diskussion um Tradition und Gegenwart in der Architektur und Stadtentwicklung lesen. In drei Teilen stellen die PNN das Buch auszugsweise vor. Heute lesen Sie den letzten Teil.

Ich denke, wir bleiben vorerst in diesem Teil hier vorn, diesseits des Kanals. Denn es ist doch der Teil, der sich besser und ursprünglicher erhalten hat. Die Innenstadt, die ein modernes Geschäftsleben hat, ist doch schon reichlich zerstört und umgebaut, am stärksten wohl in der Nauener und in der Brandenburger Straße, die wirklich heute nur noch wenig von Potsdam verraten und ebensogut in Brandenburg oder in Burg liegen könnten. Das heißt, so peinlich und physiognomielos mit der Zeit geworden ist, wie das eben nun mal eine aufblühende märkische Provinzstadt nur sein kann.

Es drängt sich die Frage dabei auf: Haben wir das Recht dazu? Dass wir es uns genommen haben; ist nicht zu bestreiten; und was wir damit erreicht haben, ist – wenn wir aufrichtig sein wollen – traurig und beschämlich zugleich (nicht nur in Potsdam, wo es noch verhältnismäßig glimpflich verlief). Zieler, der die Einleitung zu dem guten Tafelwerk über Potsdam schrieb, gibt der Gegenwart recht, meint, dass die Ansprüche des modernen Lebens stärker sind als ästhetische Theorien; und dass eben zwangsläufig durch eine Citybildung historische Architektur angebröckelt und zu Grabe getragen wird. Er stellt fest, dass die Pflege des Ortscharakters so etwas wohl aufhält, aber nicht verhindert. „Warum“, meint er, „soll die Gegenwart nicht im Gegensatz zu dem Alten stehen? Ist doch diese Stadt auch in striktem Gegensatz zu ihrem Charakter einst von Friedrich umgeformt worden? Das Erbe der Vergangenheit aber darf nicht ein Hemmschuh unserer künstlerischen Entwicklung werden.“ So Zieler.

Ich muss bekennen, dass ich einigermaßen erstaunt war, als ich in diesem so kunstklugen und so für das Gegenteil überzeugend schönen Buche auf solche Sätze stieß. Und ich kann diese Stellungnahme mir nur aus der politischen Konstellation deuten, in der damals zur Krone Preußens die Stadtverwaltung stand, die sich dadurch, dass sie über bauliche Veränderungen kein Verfügungsrecht lange gehabt hatte, in ihrer Entwicklung zu einem modernen Stadtgebilde behindert fühlte. Sie erinnern sich noch – sofern Sie älter sind –, welchen Kampf es darum gab, dass die Straßenbahn eingeführt und dann elektrisiert wurde. Heute können wir es uns doch ganz ruhig eingestehen, dass es eine Barbarei und Verschandelung der Stadt und seiner schönsten Straßen und Plätze war. Zudem fielen noch (wie in der Charlottenstraße) völlig überflüssigerweise wundervolle Rotdornreihen den Nützlichkeitsprinzipien zum Opfer; und diese überbreite Straße, die trotz ihrer niederen Häuser durch diese Bäume intim gemacht wurde, war nun kahl wie ein Rattenschwanz und frostig wie ein abgesägter Geheimrat. Nein, ich bin, wenigstens für Potsdam, durchaus anderer Meinung. Erstens haben wir einen Überfluss an künstlerisch belanglosen und völlig mechanisierten Dingen in der Welt und – wenigstens in unserm Norden – einen fühlbaren Mangel an ästhetisch erfreulichen Dingen, und vor allem an solchen, die hier gewachsen sind. Und jedes – auch das bescheidenste Stück –, das wir davon der Notwendigkeit zu opfern vorgeben, ist ein unwiederbringlicher Verlust; denn es ist unersetzlich. Wer Sammler ist, weiß es, warum er sich ärgert und fast weint, wenn ihm ein ungeschicktes Mädchen beim Staubwischen ein altes Glas oder sonst etwas Hübsches zerschlägt, und warum er gleichgültig bleibt, wenn das gleiche Mädchen in der Küche eine Terrine hinwirft. Nicht, weil mit dem Glas ein Wert vernichtet wird – die Terrine ist sicher teurer –, sondern, weil mit dem Glas ein Stück Schönheit unwiederbringlich aus der Welt geht, das nicht wieder nachgeboren wird. Und weil so durch die Ungeschicklichkeit und Unachtsamkeit eines Dienstmädchens der Bestand der schönen Dinge um eines verringert wurde, und man sich ausrechnen kann, wann sie so selten sein werden, wie der Venusschuh, dass man Gesetze erlassen muss, um sie zu schützen. Niemand darf sie abpflücken oder gar mit der Wurzel ausreißen. Und was wir für eine Pflanze tun, das sollen wir nicht mal für schöne, einheitliche und augenfällige Bauwerke tun können?!

Und wozu braucht der Merkantilismus die schönen Dinge so zu zerpatschen ... wie ein Junge, der einen Schmetterling fängt, ihm zuerst mit dem Daumen über den Flügel patscht. Angenommen, in einem alten Hause mit gefälliger einheitlicher Front werden Läden ausgebrochen. Das Geschäft würde nicht schlechter gehen, wenn diese Schaufenster etwas kleiner wären und sich dem Ganzen anpassten. Aber wozu muss nun, ohne Rücksicht auf die Architektur, auf die Geschossgliederung, auf Schmuckteile, quer über die ganze Fassade weg ein Riesenschild angebracht werden, Müller & Meyer, und oben auf dem Dach nochmal Müller & Meyer in Riesenblechbuchstaben usf., damit man schon von weitem sieht, nicht dass da ein schöner Bau steht, sondern dass da Müller & Meyer Badeeinrichtungen und Klosettbecken verkaufen? Es wird deswegen nicht einmal mehr oder einmal weniger gebadet, wenn die Herren Müller & Meyer weniger aufdringlich wären. Die, die den Wunsch haben, es trotzdem zu tun, würden sie auch finden, wenn nur neben der Tür ein kleines Schildchen stände, nicht größer als die Hand eines Preisboxers. Ich verpflichte mich, aus Potsdam eine ganz andere Stadt zu machen von überraschender Einheitlichkeit – auch die Innenstadt drüben, jenseits des Kanals –, wenn man mir gestattet, sämtliche Firmenschilder an den Bauten von Wert auf dem Wilhelmsplatz zu verbrennen oder einschmelzen zu lassen. Das wäre nur ein Anfang, und eine Reihe von anderen Korrekturen, das Beseitigen von Ein- und Umbauten, würde kaum viel einschneidender sein. An den Fischerhäusern in der kleinen und großen Fischerstraße ist über der Tür ein goldener Karpfen, und am Marstall sieht man irgendwo Gläser und Flaschen über einem Eingang; und da wussten die Leute ehedem ebenso gut, dass man da Fische kaufen und Bier und Wein trinken konnte, wie sie es heute wissen, wenn sie es in schlecht verteilter Schrift quer über das Haus schreiben.

Aber kommen Sie, nun schauen wir uns ein wenig um. Gehen wir mal hier entlang; geradeüber von diesem herrlichen Kastanienbaum, der seinen mächtigen blütenbesteckten Ast quer über die ganze Straße weg wirft – nach der anderen Seite, nach den Kolonnaden, konnte er sich nicht recht ausbreiten – da liegt der ehemalige Plögersche Gasthof. Ich glaube, Italien stand da auch irgendwie Pate. Aber man erinnert sich vor dem Reiz der Details nicht daran. Sie werden nachher die „Alte Post“ sehen. Sie ist von Unger (ebenso wie das Haus Charlottenstraße 72) und Sie erkennen, wie die Linien hin und her gehen, und man immer wieder versuchte, einen einmal gefundenen Bautyp umzuwandeln. Da ist „der Einsiedler“. Aber ich muss Sie enttäuschen: Man behauptet, dass die Sache Schwindel ist, dass der General von Einsiedel in diesem Hause hingerichtet worden oder geheimnisvoll gestorben wäre. Außerdem gibt’s in der Chronik von Potsdam (neben allerhand Spuk!) eine viel unheimlichere Geschichte von einem hohen Offizier, der einen Knecht erstochen hatte, zum Galgen verurteilt, aber begnadigt wurde, doch jedes Jahr an einem bestimmten Tage wieder zum Henker gehen musste und einen neuen Strick sich um den Hals legen lassen musste, den er unter der Uniform zu tragen hatte. Aber einmal ließ er es darauf ankommen und ging nicht. Und da kam des morgens der Henker zu ihm und erwürgte ihn mit dem Strick in seinem Bett. Schade, dass Edgar Allan Poe sich diese Geschichte hat entgehen lassen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: