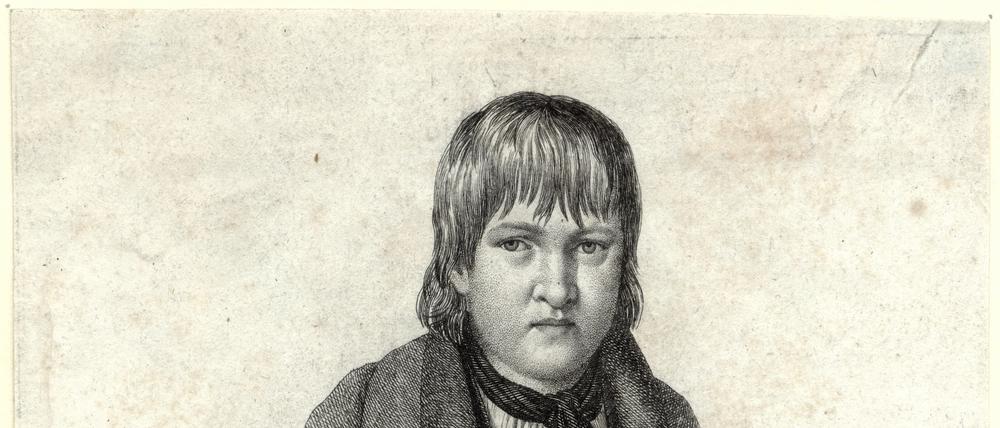

© picture alliance / dpa/Stadtarchiv Nürnberg

„Kaspar“ mit KI: Filmuniversität Potsdam und Residenztheater kooperieren für Handke-Projekt

Wie kann Technologie so gestaltet werden, dass sie Künstler stärkt – und nicht ersetzt? Das wollen Filmuni und Residenztheater untersuchen. Ausgangspunkt ist die Figur des Kaspar Hauser.

Stand:

Filmuniversität Babelsberg und Residenztheater München wollen Peter Handkes Bühnentext „Kaspar“ gemeinsam neu interpretieren. Das Projekt „Kaspar 2028“ ist als eines von elf Projekten von der Kulturstiftung des Bundes im Programm „Kunst und KI“ zur Förderung ausgewählt worden, wie die Filmuni mitteilt.

Mit „Kaspar“ revoltierte Peter Handke 1968 gegen eine autoritäre Gesellschaft. In seinem Theaterstück kämpft die von dem historischen Findelkind Kaspar Hauser inspirierte Titelfigur um ihre Individualität – und scheitert. Handke selbst bezeichnet das Stück als „Sprachfolter“, das, so die Filmuniversität Potsdam, verblüffend an ChatGPT „und die magisch-irritierende Natur maschinengenerierter Sprache“ erinnere.

Ziel von „Kaspar 2028“ ist es, den Bühnentext als hybrides Theaterprojekt zur künstlerischen Erforschung generativer KI neu zu inszenieren. Regisseur Manuel Hendry und Digitaldramaturg Ilja Mirsky wollen Ethik und Ästhetik des KI-basierten „Klonens“ von menschlichen Körpern, Texten, Stimmen und Umgebungen und deren kreatives Potenzial für die Künste untersuchen. An der Potsdamer Filmuniversität wird dafür unter Leitung von Lena Gieseke, Professorin für bildorientierte Medientechnologien an der Filmuniversität, das KI-System Kaspar.ai (K.ai) entwickelt.

Die Rolle des Kaspar soll mit einer androgynen Persönlichkeit besetzt werden, deren geschlechtliche Identität sich im Verlauf des Stücks stetig wandelt. Das KI-System soll die Rolle in Aussehen und Stimme digital klonen und damit als digitales Gegenüber im Proberaum und auf der Bühne zur Verfügung stehen. Im Zentrum des Projekts steht Gieseke zufolge die Frage, „wie wir Technologie so gestalten können, dass sie menschliche Künstler*innen stärkt – nicht ersetzt.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: