© Manfred Thomas

Kultur: „Kunst ist Teil unseres Alltagslebens“

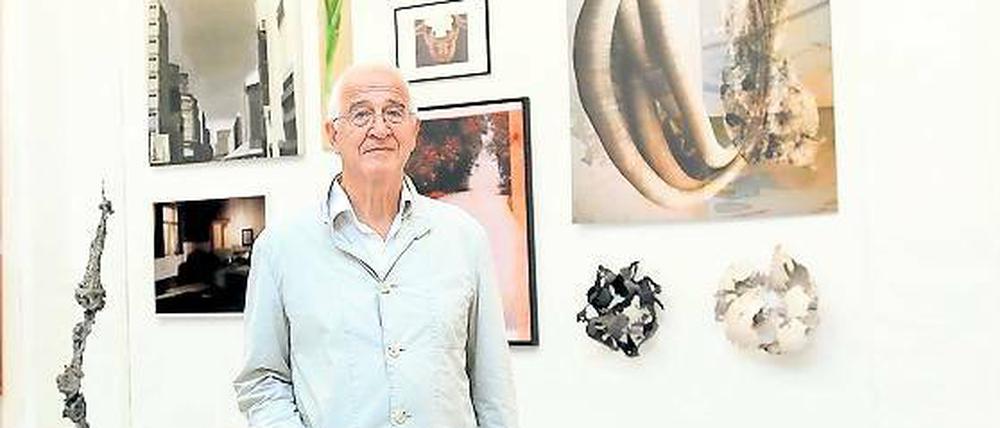

Der Sammler Wilhelm Neufeldt über die Stimulanz durch Kunst, sein Interesse für Maler der Region und über einen großen Traum

Stand:

Diese Werke werden nur selten in der Öffentlichkeit gezeigt. Sie erzählen über „Das Glück des Sammelns“. Bis zum 25. August stellt das KunstHaus in einer Ausstellung Kunst aus Privatbesitz vor. Acht Sammler geben Einblick in die von ihnen zusammengetragene ganz eigene Bilder- und Skulpturenwelt. In loser Folge stellen die PNN einige der Sammler vor. Heute Wilhelm Neufeldt.

Herr Neufeldt, in der Ausstellung ist Ihr Statement zu lesen: „Kunst macht das Leben erträglicher ... Sie öffnet die Augen in der Betrachtung des nicht selten armseligen Daseins.“ Das klingt pessimistisch.

Auf dieses Zitat bin ich mehrfach angesprochen worden. Pessimistisch bin ich sicher nicht, aber vielleicht melancholisch. Mit 72 Jahren habe ich ja auch schon viel erlebt, glückliche und traurige Momente. Das Leben ist eben durchwachsen. Ich habe mal gelesen: Kunst wäscht den Alltagsstaub von der Seele. Genauso empfinde ich es: Wenn ich mich in meiner Wohnung mit meiner Kunst befinde, fühle ich mich wohl.

Obwohl die Bilder Ihrer Sammlung nicht gerade Wohlfühlbilder sind.

In den Werken spiegelt sich das Leben in all’ seinen Spannungen und auch das Leben der Künstler. Wie in Anja Isabel Schnapkas „Studie“. Die in Potsdam arbeitende Malerin hatte über weite Strecken kein leichtes Leben. Dieses Bild mit den riesigen Schläuchen und dem dicken Fellknäuel aus sechs Wildschwein-Frischlingen war sicher für sie eine Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Dieses Bild hängt sonst in unserer Küche – neben der gemalten Porreestange von Cornelia Schleime. Kunst ist Teil unseres Alltagslebens. Meine Tochter hat gerade vorwurfsvoll gesagt: Sag mal Papa, wann kommen endlich die Bilder wieder nach Hause?

Wie alt ist Ihre Tochter?

Sie ist 13. Sie will sich jetzt für ihr Zimmer neue Bilder aussuchen. Wir werden mal gemeinsam schauen, was ihr aus meiner Sammlung gefällt. Auch unser neunjähriger Sohn hat sich die Bilder für sein Zimmer selbst ausgesucht. Ich habe ja vier Kinder, auch zwei erwachsene aus erster Ehe. Die haben schon ihr Interesse angemeldet, später bestimmte Arbeiten übernehmen zu wollen. Und da bin ich auch gleich in einem Konflikt, weil mehrere Kinder dieselbe Arbeit gut finden, wie zum Beispiel die übermalte Fotografie „Restauration in Tokio Town“ von Kazuo Katase.

Ein beeindruckendes Bild mit seinen dunklen Häuserschluchten.

Diesen japanischen Maler lernte ich kennen, als ich für das Bundesbildungsministerium in Bonn eine Ausstellung mit Meisterschülern der Kunstakademien organisiert habe. Diese 1992 entstandene Arbeit hat mich sofort fasziniert. Der Künstler zeigt die Brutalität einer imperialen Architektur. Wenn man durch die Straßen Tokios geht, sehen die gar nicht so brutal aus wie auf dem Bild. Aber Kazuo Katase hat die ganze Reklame weggemalt und somit die Rücksichtslosigkeit der Bankenwelt herausgeschält. Gerade vor der Finanzkrise der letzten Jahre ein hochaktuelles Bild.

Sammeln Sie ausschließlich zeitgenössische Kunst?

Ja. Das habe ich nur einmal durchbrochen. In einem Anflug von Wahnsinn löste ich mal zwei Bausparverträge auf, weil ich unbedingt einen Willi Baumeister haben wollte. Und dann wanderte dieses Bild nach meiner Scheidung in die andere Richtung. Das ist bis heute ein wunder Punkt.

Von wem bekommen Sie Impulse, welche Künstler spannend sein könnten?

Vor allem durch Galeriebesuche, aber oft auch von meinem Sohn, der Bildhauer ist. Er empfiehlt mir: Geh mal in dieses oder jenes Atelier. Es ist ja so, dass man zunächst in die eigene Generation von Kunst und Künstlern hineinwächst. Es ist oft nicht leicht, die junge Kunst zu sehen und zu verstehen. Da ist auch das Gespräch mit den eigenen Kindern sehr anregend.

Wann begann Ihr Interesse für Kunst?

Das war während meiner Studentenzeit. Im Skiurlaub in Zakopane lernte ich eine junge Polin kennen. Ich bin mit ihr nach Warschau gefahren. Dort kaufte ich in einer Galerie einige Grafiken und spürte, welche Bedeutung sie für mich haben. Später war ich dann im Bundesbildungsministerium für die kulturelle Bildung zuständig und kam immer wieder in Kontakt mit jungen Künstlern. Daraus sind lange Freundschaften entstanden. Inzwischen habe ich weit über 100 Arbeiten. Bei mir gibt es aber keine Gier oder einen Sammlertrieb. Ich kaufe, wenn ein bisschen Geld frei ist. Und ich versuche immer, die Familie bei der Auswahl miteinzubinden.

Und wenn die Frau Ihren Geschmack nicht teilt?

Auch das passiert natürlich. Wie bei Thomas Virnichs Plastik „Das Aufrichten eines Turmes in unendlicher Höhe“ von 1999, die auch in der Ausstellung hier gezeigt wird. Die gefiel ihr anfangs gar nicht. Aber es ist oft auch eine Frage der Überzeugung. Inzwischen schätzt sie diese Eiffelturm-Adaption, und sie hat mitten im Wohnzimmer ihren Platz. Dieser Turm vom sich ständig wiederholenden Entstehen und Vergehen erinnert mich an die Zerstörung der Twin Towers in New York.

Es ist immer wieder dieses Nachdenkliche, das Sie reizt?

Ich glaube, das ist meine Art: das Ambivalente. Man sammelt ja das, was einen auch selber ausmacht. Ich habe nie nur locker vor mich hingelebt. Das Leben ist eben nicht so glatt verlaufen, da gab es beruflich und privat schon einige Blessuren. Überhaupt wird man im Alter nachdenklicher. Ich habe mir auch nicht vorgestellt, noch einmal eine so junge Familie zu haben und sehr gezögert, erneut eine Ehe einzugehen. Meine Frau ist fast drei Jahrzehnte jünger. Aber meine Familie hält mich in Schwung.

Ähnlich wie die Kunst?

Ich habe die Begegnung mit der Kunst immer auch als Gegenwelt zu meinem wohlgeordneten ministeriellen Leben angesehen, diese scheinbare Freiheit der Künstler. Aber die Künstler haben andere Zwänge. Sie leben auch mit der Peitsche, weil sie nicht abgesichert sind und die künstlerische Arbeit ihnen viel abverlangt.

Sie haben Ihre Sammlung ja schon umfassender präsentiert: 2001 bei „Meine Art“ im Waschhaus-Kunstraum und 2009 im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte zu „100 Jahre Kunst ohne König“. Ist Ihnen diese Öffentlichkeit wichtig?

Beim ersten Mal war ich sehr zögerlich, als die Anfrage vom Waschhaus kam. Aber jetzt möchte ich ganz bewusst andere motivieren, selbst Kunst zu kaufen und damit die Künstler zu unterstützen. Ich wünsche mir sehr, dass im Palast Barberini nicht nur die klassische Moderne und die gesicherte Kunst gezeigt wird, sondern auch Raum für das Junge, Sperrige, Risikoreiche ist.

Aber Sammler lassen sich nicht reinreden und schon gar nichts vorschreiben. Wer wüsste das besser als Sie, der selbst sammelt.

Nein, natürlich nicht und das zu Recht. Es ist ja auch nur ein Traum. Einfach weil ich weiß, dass das Land und die Stadt keinen Ankaufsetat mehr für Kunst haben. Der ist seit Anfang der 90er-Jahre inzwischen gegen Null eingeschmolzen. Es reicht nicht, nur einen Landeskunstpreis oder bescheidene Stipendien auszuloben.

Also ganz im Sinne von Marcel Duchamp, der sagte: „Die eine Hälfte des Kunstwerks macht der Künstler, die andere vollendet der Sammler“. Es scheint, dass Sie vor allem Künstlern der Region zugeneigt sind.

Ich habe in letzter Zeit vor allem Kunst aus Berlin und Brandenburg erworben, etwa 20 Künstler der Region gehören zu meiner Sammlung, darunter Matthias Körner, Hans Scheuerecker, Astrid Germo, Barbara Raetsch. Früher, als ich noch im Rheinland lebte, war mein Schwerpunkt dort. Das liegt einfach daran, dass man nicht nur mit den Bildern, sondern auch mit den Künstlern eine Verbindung eingeht. Ich sammle auch nicht systematisch nach einem bestimmten Profil. Dafür ist das Leben und die Kunst viel zu breit angelegt. Aber es ist schon das Brüchige, das mich interessiert.

Hat sich Ihr Blick verändert?

Auf jeden Fall. Manches würde ich heute nicht mehr kaufen. Ich bin differenzierter in der Betrachtung der Bilder geworden. Mit der Zeit lernt man auch das Handwerkliche besser einschätzen und sieht, ob etwas nur hingehuscht ist oder nur der Mode folgt. Ein Bild muss mich berühren. Ob ich dieses Kinderbild von Steffen Mühle schon vor 20 Jahren gekauft hätte, weiß ich nicht. Heute hat es für mich eine große Anziehungskraft. Die Interpretationsbreite ist für mich ein Zeichen für Qualität.

Das Gespräch führte Heidi Jäger

Kunsthaus, Ulanenweg 9, Mi 11-18 Uhr, Do/Fr 15-18 Uhr, Sa/So 12-17 Uhr

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: