© HL Boehme/HOT

Kultur: Ratlos beim Endspiel

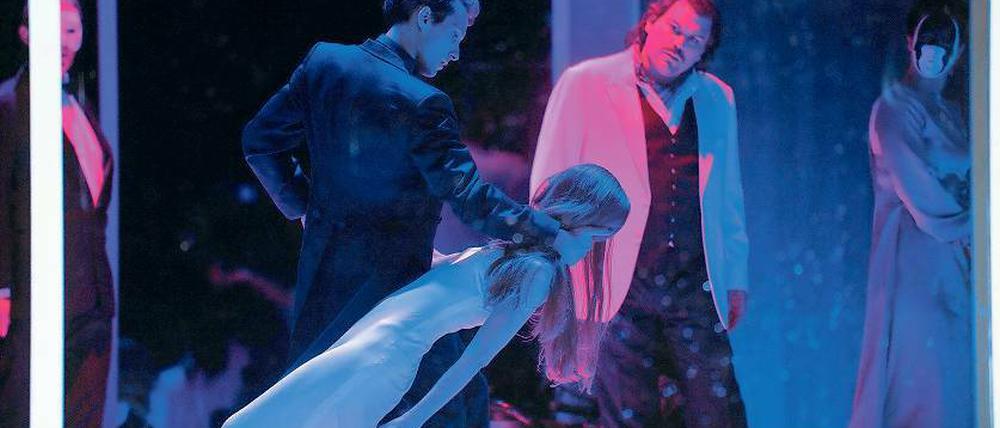

Tobias Wellemeyer inszenierte am Hans Otto Theater Schnitzlers „Komödie der Verführung“

Stand:

Party beim Millionär Arduin von Perosa. In seinem Wiener Haus, einem kühl-sachlichen Domizil, trifft sich eine Gesellschaft aus Reichen, Neureichen, Künstlern und Adligen zu einem Maskenfest. Man tanzt, man plaudert, doch eigentlich plappert man über Skandälchen, über Geld und die Liebe, auch über die Welt da draußen, doch die Politik findet wenig Interesse. Nur wenn vom Krieg die Rede ist, haben so manche Gäste eine einhellige Meinung: Er könne reinigend wirken. Ein wahrer Jungbrunnen für die Menschheit.

Arthur Schnitzler, der Dichter der Wiener Belle Epoque, der die Dekadenz der K.u.K-Monarchie so treffend beschrieb, lässt sein Stück „Komödie der Verführung“ vom 1. Mai bis 1. August 1914 spielen, also am Vorabend und am Tag der Kriegserklärung Deutschlands. „Sonderbar ist, dass fast in alle meine Stoffe, die vor Juli 1914 bereit lagen, der Krieg hineingespielt hat...“, bemerkt Arthur Schnitzler 1916 in einem Brief. Mit der Niederschrift zum Schauspiel begann er 1908. Erst 1924 wurde es am Burgtheater Wien erstmals gezeigt. Der Arzt und Schriftsteller diagnostizierte in seinen Theaterstücken und Romanen die Albträume seiner Generation, ihre enttäuschten Liebeswünsche, die Lebensängste und die verzweifelte Suche nach einem Sinn. Dem allgemeinen Jubel, den der Krieg auslöst, schaut er verdrossen zu, den Kriegführenden wird er nicht zum Partner. Trotz tiefer Melancholie verblüfft Schnitzler aber in seinen Stücken durch einen ironischen Charme.

Vor knapp vier Jahren stand bereits das Schnitzler-Stück „Das weite Land“ auf dem Spielplan des Hans Otto Theaters. Intendant Tobias Wellemeyer hat nun die „Komödie der Verführung“ inszeniert. Es ist kein sommerliches Unterhaltungsstück, sondern eher ein gruselig-unheimliches Endspiel. Er führt den Zuschauer in eine Zeit, in der bei den meisten Menschen trotz manch national-heldischer Gebärden und Töne viel Ratlosigkeit und politische Ignoranz herrscht. Im Hause des Prinzen inszenieren sie sich so, als wollten sie Abschied nehmen von sich selbst. Mit einem Maskenspiel, einem Reigen von Liebe und Tod. Der äußere Anlass der Aufführung ist die Wiederkehr des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren.

Regisseur Tobias Wellemeyer scheint ein Faible für die Schwermut, die Trauer, für den Sarkasmus Schnitzlers zu haben. Die Inszenierung Wellemeyers lebt von den Kontrasten vor allem in den beiden Handlungsorten. Das funktionale Bühnenbild von Harald Thor, bestehend aus einer raumtrennenden Glaswand in Arduins Haus und aus einem nicht mehr ganz frisch wirkenden Hotelrestaurant, hat kaum etwas, was Atmosphäre erzeugte. Vor der Pause wird man in die Schickimicki-Gesellschaft eingeführt, in der auch der junge Max von Reisenberg (Dennis Herrmann) sich ausschließlich als Verführer seinen Liebesaffären zuwendet: mit der Sängerin Judith (Denia Nironen), der Violinistin Seraphine (Claudia Renner) sowie der Gräfin Aurelie von Merkenstein (Melanie Straub). Die will sich aber erst später entscheiden, welche sie von ihren Anbetern erhören will, ob Reisenberg, Arduin von Perosa (Raphael Rubino) oder den Archäologen Ulrich Falkenir (Christoph Hohmann). Die Wahl fällt schließlich auf Falkenir. Doch der lehnt ab. Er sei ihrer nicht würdig. Man weiß nicht, wo das Ganze hinführt. Alles bleibt im Ungefähren, genau so wie in der Vorkriegszeit.

Dann ein harter Schnitt. Teile der Wiener Gesellschaft treffen sich seltsamerweise in einem Hotel im dänischen Badeort Gilleleje wieder, umgeben von Dunkelheit und Nebel. Auch die resolute Aurelie hat sich dort eingefunden. Doch warum sie plötzlich in die Finsternis, schließlich in den Tod gemeinsam mit Ulrich Falkenir geht, wird in der Inszenierung nicht deutlich. Geschieht es im beiderseitigen Einverständnis oder infolge von depressiven Erschütterungen? Auch der Weltkrieg, der vom Zaune gebrochen wird, spielt eigentlich nur eine untergeordnete Rolle. Arduin von Perosa macht sich zwar mit seiner Jacht davon, um dem Krieg zu entfliehen. Doch Max von Reisenberg möchte gern weiterhin seinen erotischen Abenteuern als Verführer nachgehen. Die Mobilmachung macht ihm dann einen Strich durch diese Rechnung. Zudem erfährt er, dass die Geigerin Seraphine ein Kind von ihm erwartet. Einer von ihm erstrebten Gemeinsamkeit zwischen beiden erteilt die junge Frau eine Absage. Sie gibt ihm keine Chance, weil sie ihn anscheinend zu gut kennt. Seraphines Absage ist wohl die deutlichste Ansage im ganzen Stück. Ansonsten bleibt viel Ratlosigkeit. Mehr Rotstriche bei den Dialogen hätten dem Ganzen gut getan.

Das groß besetzte und großartige Ensemble folgt den Intentionen Wellemeyers mit engagiertem Einsatz. Es erzählt die Geschichte von Menschen, die keinen Halt haben, ihn aber suchen. Auch wenn man das nicht von jedem Darsteller weiß. Alles ist irgendwie von Nebelschwaden durchzogen. Melanie Straub und Christoph Hohmann spielen das Ungefähre, das Ungesagte ihrer Rollen sehr bewegend. Dennis Herrmann bleibt von Anfang an etwas oberflächlich zu sehr der „Don Juan“, erst am Ende erahnt man, dass seine Emotionen tiefergehen. Aber da verlässt er die Bühne.

Ein großer Teil des Premierenpublikums blieb etwas ratlos zurück, wie auch der Rezensent. Der Applaus war denkbar knapp.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: