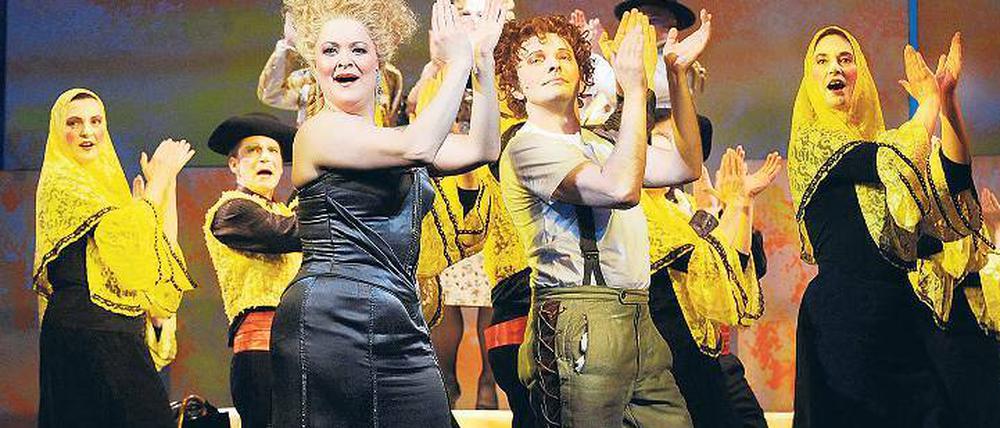

© Staatstheater Cottbus/ Marlies Kross

Kultur: Voltaires Welttheater

Das Staatstheater Cottbus gastiert am Wochenende mit Bernsteins Operette „Candide“ im HOT. Wer aber war dieser Candide?

Stand:

Mehrfach finden sich in der Korrespondenz von Friedrich II. Anspielungen auf den letzten Satz aus Voltaires Roman „Candide ou l’optimisme“, der lautet: „„Es ist nötig, unseren Garten zu bestellen“. Mit dieser sprichwörtlich gewordenen Sentenz endet auch Leonard Bernsteins Musical „Candide“, das am kommenden Samstag und Sonntag in einem Gastspiel des Staatstheaters Cottbus im Hans Otto Theater aufgeführt wird.

Jede Inszenierung von Candide muss sich den vielfältigen Facetten des Stoffes in Text und Musik aufs Neue stellen. Wie schon in der literarischen Vorlage bilden Ironie, Parodie und Persiflage wesentliche Elemente in Bernsteins 1956 in New York uraufgeführter „comic operetta“. Italienische Opern, Wiener Operetten und deutsche Märsche werden musikalisch durch den Kakao gezogen. In Kompositionen wie der Verführungs-Serenade, dem Lach-Bolero des alten Philosophen, der ungemein anspruchsvollen Koloraturarie „Glitter and Be Gay“ und der Parodie auf die Zwölfton-Musik in „Quiet“ schlägt Bernsteins Musik witzige, spritzige Kapriolen, die denen Voltaires nicht nachstehen. Zugleich bringt die Musik Sympathie und Gefühl zum Vorschein, was dem bisweilen bitteren Libretto eine neue Note hinzufügt.

Dass Candide zur bevorzugten Lektüre von Friedrich II. gehörte, zeigt nicht nur ein Blick in die königliche Korrespondenz, sondern auch in Rödenbecks Geschichtskalender. Noch in seinen letzten Lebensjahren in Sanssouci ließ sich Friedrich II. aus Candide vorlesen. Gleich nach seinem Erscheinen wurde der unter Pseudonym publizierte Roman in Genf und Paris, Leipzig und Rom verboten. Jedoch nicht im Königreich Preußen, wo nach der ersten deutschen Übersetzung (1761) im Jahr 1778 eine Prachtausgabe mit Kupferstichen von Daniel Chodowiecki folgte. Bereits im April 1759, mitten während des Siebenjährigen Krieges, schreibt Friedrich aus dem Feldlager in Landeshut an Voltaire, um sich für den Empfang des gerade erschienenen Romans persönlich zu bedanken. In seinem Kommentar nennt der preußische König die Hauptfigur Candide sogar einen „modernen Hiob“ und das Buch „die einzige Sorte von Roman, die man lesen könne“.

In der Tat wurde der Skandal, den die satirisch-philosophische Fabel ausgelöst hatte, nur noch von ihrem weltweiten Erfolg übertroffen. Heute gilt Candide als Klassiker der abendländischen Literatur. Voltaire diskutiert darin ein fundamentales Thema, das schon viele Heranwachsende und Philosophen beschäftigt hat, die Frage nach der sinnvollen Beschaffenheit der Welt. Kindlich naiv vertraut der Held Candide (übersetzt „aufrichtig, arglos“) der Lehre des Meisters Pangloß, wonach diese die beste aller möglichen Welten sei. Auf seiner unfreiwilligen Reise findet der illegitime Spross eines deutschen Barons nur einmal kurzfristig das Paradies. Es liegt im schwer zugänglichen Reich Eldorado und ermöglicht allen Menschen ein Leben in Frieden und Reichtum. Keineswegs fiktiv, sondern dokumentarisch belegt sind dagegen die zahlreichen Naturkatastrophen, Kriege, Verbrechen, Laster und Krankheiten aller Art, denen Candide begegnet. Sie lassen ihn zunehmend an der These des gottergebenen Optimismus zweifeln. Gerade diese große Desillusionierung, die beinah zynische Kälte des Voltaire’schen Welttheaters war es wohl auch, die den Preußenkönig angesprochen hat. Seine Konklusion lautet: „Der Beweis findet sich auf jeder Seite/ Sie sehen selbst in diesem Werk/ dass alles schlecht ist“.

Dass Voltaire seinen suchenden Helden mit einigen durchaus christlichen Tugenden ausgestattet hat, fällt hier nicht weiter ins Gewicht. Schließlich gelten dessen beständige Treue, Hoffnung und Liebe nicht Gott, sondern der molligen Kunigunde, einem besonders wollüstigen und luxussüchtigen Adelsfräulein. So erscheint Candide mehr als verliebter Narr, eine lächerliche Gestalt, deren Rang zudem weit unter dem von Fürsten und Königen liegt. Auch die spöttischen Anspielungen auf die Gewohnheiten der preußischen Armee, im Roman „die bulgarische“, wurden vom großen König souverän ignoriert. Nach einer geläufigen Interpretation gilt Voltaires Meisterwerk als schlichte Antithese zur damals weit verbreiteten Philosophie von Gottfried Wilhelm Leibniz. Dass diese Theorie zu kurz greift und Voltaire auf den steinernen Sockel eines trockenen Buch-Gelehrten erhebt, zeigt schon ein Blick auf sein Leben.

Noch aus der Emigration auf seinem Landgut Ferney bei Genf kämpfte er gegen religiöse Verfolgung und forderte die Abschaffung von Folter, Todesstrafe und Strafverfolgung aus religiösen Gründen. Voltaires Empörung angesichts von Überwachung und Beschränkung der individuellen Freiheiten inspirierte die amerikanische Bühnenautorin Lillian Hellman, die, wie schon Voltaire, aktuelles Geschehen in ihrer Version von Candide aufnahm. Selbst betroffen von der Verfolgung auf prominente Befürworter des Kommunismus in den fünfziger Jahren, verfremdete Hellman die Autodafé-Szene in Candide als Parodie auf die Hearings des amerikanischen Senators Joseph McCarthy.

Ähnlich verfuhr Bernstein in seiner Vertonung, die weitgehend auf Hellmans Libretto basiert. Angesichts heutiger Katastrophen und Desaster liegt die Frage nahe, ob sich die Zeiten wirklich geändert haben. Zumindest das, was Friedrich II. am 8. Januar 1766 an Voltaire schrieb, kann als guter Rat bestehen bleiben: „Adieu, bestellen Sie ihren Garten, denn es gibt nichts weiseres.“ Babette Kaiserkern

„Candide“ am Hans Otto Theater, 30. April, 19.30 Uhr, 1. Mai, 17 Uhr

Babette Kaiserkern

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: