© Manfred Thomas

Kultur in Potsdam: Vom Fräulein Zwittau

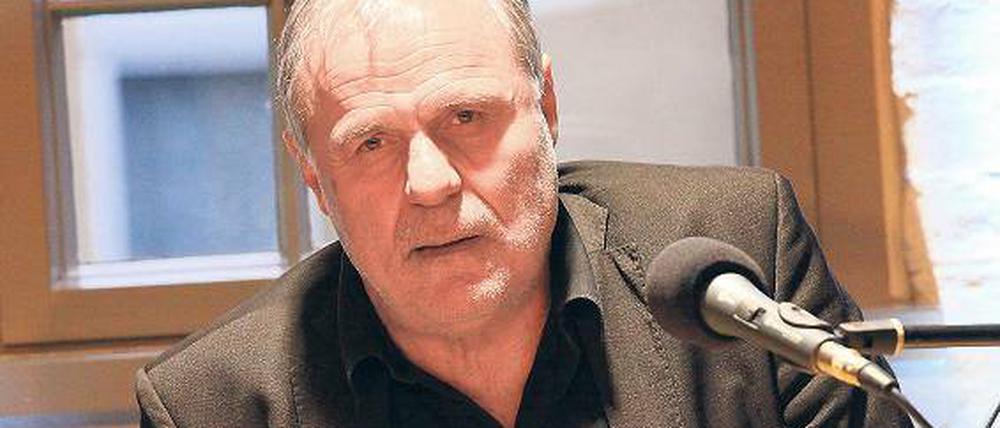

Der Schauspieler Josef Bierbichler las aus seinem Roman „Mittelreich“ in der Druckerei Rüss

Stand:

Warum er am Samstagabend in der Druckerei Rüss das Kapitel vom Fräulein Zwittau auswählt, verrät Josef Bierbichler nicht. Vielleicht will er nicht, dass sein Potsdamer Publikum fremdelt, spielt sein zweiter Roman „Mittelreich“ (Suhrkamp Verlag, 22,90 Euro) doch in der tiefsten bayerischen Provinz. Die ungeheuerliche Geschichte des Fräulein Zwittau hingegen nimmt ihren Anfang in Ostpreußen, am Ende des Zweiten Weltkrieges. Etwas brummig, aber sehr deutlich erklärt der Schauspieler und Schriftsteller Bierbichler zunächst, dass er es nicht duldet, beim Lesen fotografiert zu werden. Dann geht es ungestört los.

Für das Fräulein Zwittau – und dieser Name ist sicher mit Bedacht gewählt – sind die letzten Kriegstage von allerlei Enthüllungen geprägt. Als die russischen Soldaten, von den Entbehrungen des Kriegs ausgehungert, in das Gutshaus eindringen, befürchtet man schon Schlimmes für das Fräulein. Doch als die Soldaten das Fräulein „enthüllen“, lassen sie erstaunt von ihr ab: „Das Fräulein hat eine Zipfelpritsche. So nennt man dieses Phänomen in jener Gegend auf dem Land, wohin das Fräulein in den nächsten Tagen fliehen wird, wenn man es ins dortige, dialektgefärbte – und plumpt direkte – Reden übersetzt.“ Das Fräulein Zwittau ist ein Hermaphrodit. Und was sie in diesem Moment vor Gewalt bewahrte, wird ihr viele Jahre später doch noch zum Verhängnis.

Während Bierbichler, sonor und bayerisch gefärbt, liest, erwacht die Szenerie vor Augen. Das Setting des Gutshauses, das Agieren der Personen, ihre Gefühle und Gedanken sind präzise, einfühlsam und deftig zugleich geschildert.

Das Fräulein Zwittau ist aber nur eine Randfigur, in dem Heimatroman oder vielleicht Anti-Heimatroman, der mit dem Ersten Weltkrieg beginnt und 1984 sein Ende nimmt. Vielmehr ist es die Geschichte von Pankraz – dem Seewirt – der von einer Sängerkarriere träumt. Doch schließlich gegen seinen Willen, weil sein großer Bruder mit einer Kugel im Kopf aus dem Ersten Weltkrieg zurückkehrt und der Vater es so fordert, das „verfluchte“ Familienerbe, die Seewirtschaft, übernimmt. „Der Roman beginnt eigentlich erst mit der Geburt der Seewirtkinder“, sagt Josef Bierbichler nach der Lesung im Gespräch mit seinem Freund, dem Theaterschaffenden Carl Hegemann. Das ist die Zeit, in der Pankraz sich seinem aufgezwungenen Schicksal fügt, aber höchstens „mittelglücklich“ wird.

Bierbichlers Roman erzählt vor allem von zwei Kriegen. Von Tod, von körperlicher und seelischer Verstümmelung und von Flucht. Die Wirtschaft am See wird zum Tummelplatz für Kriegsversehrte und Flüchtlinge und es zeigt sich, dass die gerissenen Wunden, trotz Verdrängung und Wirtschaftswunder, nicht heilen wollen. Und das selbst das Grauen des Krieges nicht unbedingt ein Umdenken im Menschen bewirkt. „Mittelreich“, so Carl Hegemann, handle von den Spätfolgen des Krieges.

Erst die Kinder des Seewirts sind es, denen die Welt der Eltern nicht mehr im Nacken sitzt. Die den Beginn der Konsumgesellschaft erleben, um ein freieres Leben kämpfen und sich aus dem Würgegriff der Kirche befreien wollen. Der Seewirt nimmt das seinen Kindern übel, wird immer religiöser und verliert erst wenige Sekunden vor dem eigenen Tod den Glauben. „Den hat ihm der Autor im letzen Moment entreißen müssen“, erklärt Josef Bierbichler leise schmunzelnd. Hegemann interpretiert diesen Kunstgriff als eine Absage an das Metaphysische als Erlösung. Immerhin, erwidert Bierbichler, habe er als Ministrant der katholischen Kirche Theatralik gelernt. Und ja, kurz vor dem Tod des Seewirts habe er als Erzähler, gottgleich, eingegriffen, doch sonst habe er sich in seinem Roman an das gehalten, was war.

Inwieweit sein Roman autobiografische Züge hat, will er nicht so recht offenbaren. Einmal denkt Semi, der Sohn des Seewirts, der in der Klosterschule jahrelang missbraucht wird, das Theater schütze ihn davor, zu morden. Ob es da Übereinstimmungen gebe, fragt Carl Hegemann. Die Kunst würde schon dabei helfen, vieles zu kanalisieren, antwortet Josef Bierbichler. Trotzdem wird zumindest im Roman der übergriffige Mönch, wie Vieh auf dem Land, geschlachtet.

„Mittelreich“ erzählt vom engen Geflecht des sozialen Lebens und davon, wie viel oder wie wenig Abweichungen menschliche Gemeinschaft ertragen kann: Wie viel Mord und Totschlag kann eine Gesellschaft integrieren? Wie viel Erinnerung und Zweifel sind erlaubt? Wie schwer kann es für eine dörfliche Gemeinschaft sein, über die primären Geschlechtsmerkmale eines Hermaphroditen zu diskutieren? Und wie leicht kann sie Faschismus und sexuellen Missbrauch unter den Teppich kehren?

Ein Roman, der anhand einer Familiengeschichte zwei Weltkriege und die Nachkriegszeit aufbereitet. Wortgewaltig, facettenreich und mit einem klaren Blick für alle – auch die unerträglichsten – Äußerungen des menschlichen Daseins. Doch warum Josef Bierbichler für die Lesung ausgerechnet die Geschichte des Fräulein Zwittau auswählte, wäre eine Frage wert gewesen.

Antje Stiebitz

- Erster Weltkrieg

- Sexualisierte Gewalt

- Suhrkamp Verlag

- Theater in Potsdam

- Zweiter Weltkrieg und Kriegsende

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: