© HL Böhme

Kultur: Vom Glühen ohne Fieber

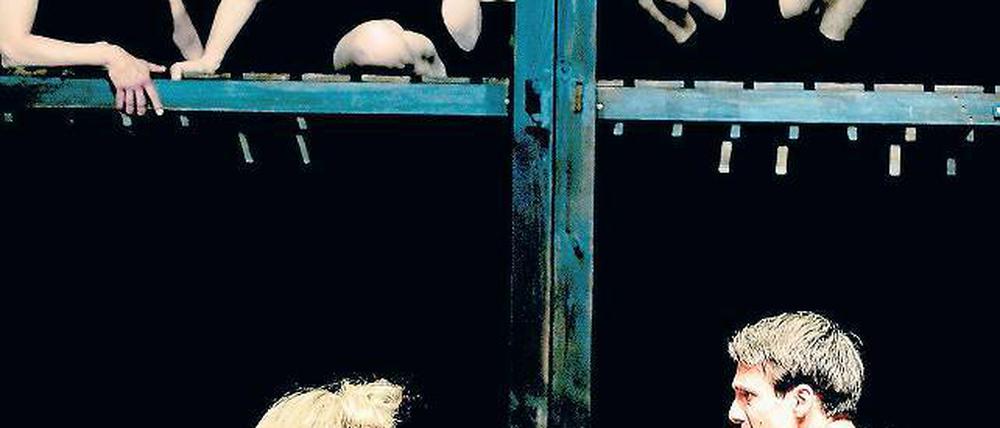

Ingo Berk inszeniert Kleists „Das Käthchen von Heilbronn“ und bleibt dabei lau bis ratlos

Stand:

Es ist schon oft gesagt und geschrieben worden, aber es soll hier aus gegebenem Anlass gern noch einmal geschrieben werden: Das „Käthchen von Heilbronn“ macht es Regisseuren nicht leicht! Kleists Stück ist ungefähr so widerspenstig wie seine Titelheldin. Beide weigern sich beständig, sich in die Karten schauen zu lassen – und lassen doch mit jeder seltsamen Szene, jedem verrätseltem Wort den Wunsch immer größer werden, es möge doch jetzt mal endlich einer sagen, was das nun ist: der Kern des Ganzen. Darüber aber schweigt das Stück sich aus. Und über jenen Teil des Kerns, der das Käthchen betrifft, das Warum seiner über Nacht feuergleich ausgebrochenen Liebe zu dem Ritter Friedrich Wetter Graf vom Strahl, sagt Kleists Titelheldin nur: „Da fragst du mich zuviel“. Das ist nicht flapsig gemeint, es ist aufrichtig. Käthchen weiß es wirklich nicht. Eine Widerspenstige wider Willen.

Kleists Menschen wissen es nicht besser, und vielleicht berühren sie deswegen so. Statt von sich erzählen Kleists Figuren oft detailgenau von äußeren Begebenheiten, beschreiben wortreich Hergänge und Begegnungen. Und andauernd passiert was! „Das Käthchen von Heilbronn“ heißt nicht umsonst im Untertitel „ein großes historisches Ritterspiel“: Es geht um entführte Jungfrauen und vertauschte Botschaften, generationenalte Fehde und geschliffene Schwerter, um brennende Burgen, um Kaisertreue und Ritterehre. Inmitten dieser Folklore geht es aber auch um die Liebe eines bürgerlichen Mädchens, das mit dieser Burgenschwerterwelt rein gar nichts zu tun hat – außer dass der Angebetete ein Burgbesitzer und Schwertträger ist. Fürderhin tritt ein Engel auf, um diesem Mädchen das Leben und dem Paar die Chance auf ihre Liebe zu retten. Am wichtigsten aber: Schlussendlich weiß hier so richtig niemand, was von all dem im Traum und was in Wirklichkeit geschieht. Das in etwa ist „Das Käthchen von Heilbronn“: Ritterschauspiel, frühbürgerliches Trauerspiel, märchenhafte Meditation. Alles ein bisschen und nichts ganz.

Ingo Berk, der Regisseur des Potsdamer „Käthchen“, das am Freitag im Hans Otto Theater Premiere hatte, hat sich dem Dazwischen dieses Genrezwitters gefügt. Genauer: Er ist davor eingeknickt. Berk nimmt dem Kleistschen Text das, was ihn neben den Sonderbarkeiten in der Handlung ausmacht – seine Temperatur, sein Fieber. Käthchen und der Graf vom Strahl, Käthchens Konkurrentin Gräfin Kunigunde und anders auch Käthchens Vater: Alle sind hier am Verglühen – vor Besessenheit, vor Begehren, vor Gier, vor Sorge. Das blitzt auch hier immer wieder durch, vor allem im Sichwinden des Grafen vom Strahl (Dennis Herrmann), in der zwischen herrischer Gefallsucht und vorgetäuschter Süße virtuos pendelnden Marianna Linden als Kunigunde. Aber um das Feuer spüren zu lassen, das ist so eine Ahnung nach diesem lauen „Käthchen“, muss man sich für eine der Facetten des „Käthchen“ entscheiden – oder vielleicht alle mit Karacho bedienen.

Das tut Berk nicht. Er bleibt gelassen. Die Eingangsbeats vor der Szene am Fehdegericht, an das Käthchens verzweifelter Vater (Bernd Geilig) sich wendet, um den Grafen vom Strahl der Verführung anzuklagen, vermitteln ein eher lounge-lauschiges Ambiente, das musikalisch später immer mal wieder sachte in Richtung Schwerterkostümfilmsound aufgepumpt wird. In dem eher uninspirierten und recht wackeligen mehrstöckigen Holzgerüst (Burghof, ja!), das Magda Willi als Bühne gebaut hat, sitzen die gerade nicht an der Szene Beteiligten entspannt herum und warten auf ihren Auftritt. Wenn man wie Andrea Thelemann das Pech hat, des Grafen Mutter zu spielen, ist das ein Großteil der Zeit. Da bleibt viel Gelegenheit zum Sticken und milde auf die Szene zu blicken (immer in der Rolle, versteht sich). Warum das so ist, erschließt sich nicht – und wenn man sich für Kleists Verschränkung von Traum und Wirklichkeit interessiert, ist es sogar eher seltsam, in dieser Zwischenwelt Beobachterposten installiert zu sehen.

Ingo Berk zeigt weder ein Ritterschauspiel noch ein Trauerspiel noch ein Märchen, sondern nippt an allem ein bisschen und bleibt entspannt. Außerdem ein bisschen Posse hier und da, sowie die Ahnung einer Coming-of-Age-Geschichte – nicht die des Käthchens wohlgemerkt, sondern die ihres angebeteten Ritters. Der ist mit Dennis Herrmann sehr jung besetzt und jongliert noch etwas unbeholfen mit den standesgemäßen Insignien des Mannseins (Muskelspiel, staatsmännische Überlegenheit, Peitsche). Demgegenüber hat das in seiner Hingebung unbeirrbare Käthchen eine Zielstrebigkeit und Klarheit vorzuweisen, von der der Graf nur träumen kann. Und so fingert Dennis Herrmanns Ritter denn auch nach Käthchen in der Luft herum wie nach einer Fata Morgana. Wenn er sie ansieht, zuckt ihm das Augenlid. Und ab und an reißt er die Augen auf, als könne er ihnen (und sich) nicht ganz trauen. Friederike Walke dagegen ist kein fragil-fiebriges Käthchen, kein vor unbekannten erotisierenden Zuckungen übermanntes wie Anne Müller vor Kurzem am Maxim Gorki Theater – sie ist eine, die ihrer Liebe zum Ritter so unhinterfragt und selbstverständlich folgt wie zuvor den Anweisungen des Vaters. In ihrem Gehorsam bleibt sie sich treu, das macht sie unangreifbar. In einer Welt, die wie die feudale auf Gehorsam baut, hat wer dem Herrn folgt immer Recht.

Dass dieser neue „Herr“, der Graf vom Strahl, bei Ingo Berk so ein Halbstarker ist (auch bei Kleist ist er ein Schwankender), darin kann, wer will, die zarte Lesart dieses „Käthchens“ erkennen. Deswegen (Achtung: lächerliche, verletzliche Männlichkeit!) muss der Graf wohl auch in Boxershorts auftreten. In einer Inszenierung aber, die sich vor lauter Deutungsscheu vor allem am Text entlangzuhangeln scheint, wirkt das so disparat wie die Figur des Liebesengels Cherub (Friedemann Eckert), die zu Beginn ganz oben an der Brüstung steht und uns – wie im Stückverlauf immer wieder mal – sein schön gemaltes Flügeltattoo zeigt. Statt so einer Bedeutungshudelei dann doch lieber das ehrlichere „Da fragst du mich zuviel“.

Wieder am Donnerstag, 31. Mai, 19.30 Uhr im Hans Otto Theater, Schiffbauergasse. Karten unter Tel.: (0331) 98 118

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: