© Manfred Thomas

Kultur: Wie ein Samenkorn im Felsenriff

Vor 100 Jahren wollte der Forte-Kreis in Potsdam eine Gegenbewegung zur allgemeinen Kriegsbegeisterung begründen. Die Schriftstellerin Lonny Neumann begab sich auf eine Spurensuche

Stand:

Nein, Kriegsbegeisterung ergriff 1914 nicht alle Menschen. Es waren oft einzelne Intellektuelle, Künstler, Lebensreformer, die angesichts wachsender Kriegsgefahr nach europäischer Verständigung suchten. Auch in Potsdam träumten einige Menschen davon, als „Samenkorn im Felsenriff“ zur Verständigung in Europa beizutragen.

An einem Frühlingsmorgen gehe ich suchend die Bertinistraße entlang. Hier irgendwo könnte es gewesen sein. Ich blicke auf Hausnummern und Namensschilder, als ein Frühaufsteher mit seinem Hund erscheint und meinen Morgengruß erwidert.

„Suchen Sie jemand?“ fragt er.

„Ich suche ein Haus, das es nicht mehr gibt.“ Verwundert sieht er mich an.

„Es hatte die Nummer 12.“

„Da müssen Sie noch ein ganzes Stück weitergehen. Hier ist die 3 und der andere Eingang die 4, aber wenn es das Haus doch gar nicht mehr gibt? Hat es damit eine besondere Bewandtnis?“

„Es hat einem berühmten Fabrikanten – Gutkind – gehört. Gelebtes Europa, so hieß es von ihm“, füge ich leise hinzu – wie zu mir selbst. Ich blicke ihn fragend an, ob der Name eine Reaktion auslöst und rede nach dem leichten Kopfschütteln des Mannes weiter, als müsse ich mich selbst noch einmal daran erinnern, was ich suche: „Sein Sohn hat sich hier mit Freunden getroffen – im Juni 1914 – und hat den Forte-Kreis gebildet.“

Der Hund zerrt, und der Mann sagt - schon im Weitergehen: „Wir wissen wenig darüber, was hier gewesen ist. Und hier wohnen jetzt mehrere Juristen.“ Er weist auf den zweiten Eingang des Hauses, und indem er dem Ziehen des Hundes nachgibt: „Wie sagten Sie: Forte? Klingt italienisch.“

Begeistert bestätige ich es. „Ja, und es drückt über den Wortsinn auch das Lebensgefühl am Beginn des vorigen Jahrhunderts aus.

Tage hatte ich in der Bibliothek gesessen und von der Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts gelesen. Es kreisen die Bilder vom beschleunigten Leben jener Jahre in meinem Kopf, werden durchdrungen von Melodie und Rhythmus Igor Strawinskis „Le Sacre du Printemps “ – so, wie der Komponist das beschleunigte Leben zu fassen suchte, und wie ich es – hundert Jahre später – wiederholend sah und hörte. Der schnelle Taktwechsel gelingt mir so wenig wie vielen Zuhörenden damals, sich und ihre Zeit sogleich darin zu begreifen. Der Rausch der Geschwindigkeit hatte die Menschen erfasst. Während Massenmedien Skandalgeschichten produzierten und mit fliegenden Seifenkisten bald Flugzeuge und damit die Eroberung der Luft begann, flossen und Raum und Zeit ineinanderflossen. Tunnel wurden in die Erde getrieben.

Der Pomp der preußischen Armee bestimmte das Bild Berlins. Bauten wie der Berliner Dom, auch der Reichstag drückten den Wunsch des Kaisers nach Großmachtstellung aus. „Heil dir im Siegerkranz.“ Das Garderegiment marschierte durch das Brandenburger Tor.

„Was ist Licht?“ fragte der junge Einstein. Und: „Kann man den Lichtstrahl einholen?“

Die Moderne suchte in Musik und Malerei und Texten die beschleunigte Welt zu fassen. Nicht pathetisch, nicht gefällig sein und nicht gefallen wollten die Neuen. „Man muss verbrennen, um wiedergeboren zu werden“, so Cocteau.

„Die Menschen begreifen nicht, was geschieht“, sagte Bertha Suttner, die pazifistische Autorin, die 1889 den Roman „Die Waffen nieder!“ veröffentlicht hatte. Und Stefan Zweig fügte nach dem Gespräch mit ihr hinzu: „Die ganze Welt geht in Trümmer. Wir müssen ein neues Leben lernen.“

Dieses Verlangen bestimmte auch die acht Personen, die sich im Juni 1914 in der Bertinistraße trafen, um ein großes Treffen mit europäischen Intellektuellen Europas für den August in Italien vorzubereiten, der Kriegsgefahr zu begegnen. Sie suchten europäische Gemeinsamkeit, unabhängig, ob sie aristokratische „Geistesrevolution“ wie van Eeden und Gutkind vertraten oder sozialistische Revolution wie von Landauer verfochten. Sie wollten die logisch begriffliche Sprache der Zeitungen durch „unmittelbare Kommunikation“ ersetzen. Inmitten der Befürchtungen und diffuser Sehnsüchte wuchs das Verlangen nach Gesprächen über eine europäische Einigung.

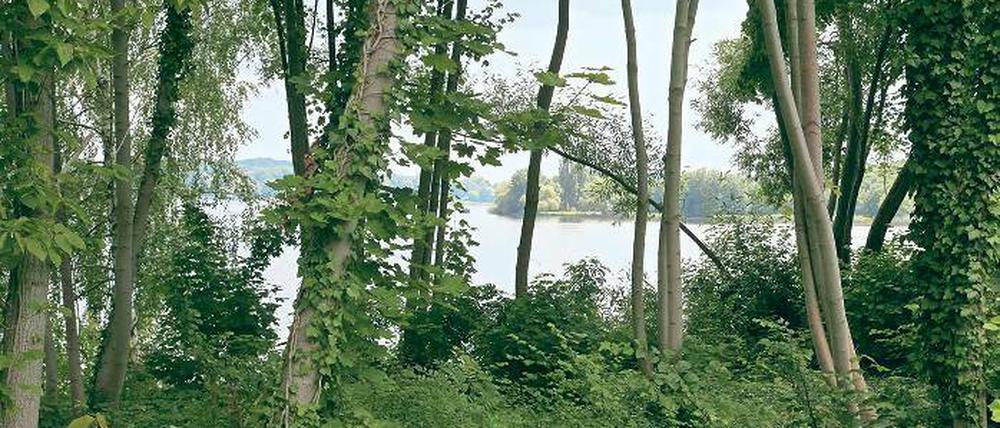

Ich halte inne und lasse den Blick über die Weite des Sees, von kräftigem Grün umrandet, unter dem lichten Sommerhimmel schweifen. Dieser Ort und die Faszination dieses Sees und der Stadt Potsdam bildeten die Aura für die Beteiligten, die sich hier trafen. Längst bin ich am Bertiniweg Nummer 11 angekommen. Die Lücke, der sich ein modernes doppelgeschossiges Wohnhaus mit den Nummern 12/13 anschließt, fällt ins Auge. Die Kleingartenanlage im Hintergrund könnte der große Obstgarten gewesen sein, der in Berichten über das Treffen erwähnt wird.

Zur Stunde ist keine Menschenseele in Sicht. Ein Auto steht am Tor.

Ich gehe auf dem unbebauten, von Gras und Unkraut bewachsenen Stück Land umher, als könne ich so ermessen, ob es groß genug war für das Gartenhaus der Familie Gutkind und den „sternenhaften Drang“ seiner Gäste. Dies könnte der Grundriss des früheren Hauses gewesen sein, und schon ist es mir, als stiegen Stimmen auf, die sich mischen und obwohl sie aus verschiedenen Mündern kommen, doch wie eine Stimme klingen. Was glaube ich denn zu verstehen? „...zu leben und ohne jede Zurückhaltung in einen schöpferischen Gedankenaustausch treten, um die Welt aus den Angeln zu heben und die europäische Kultur an ihren Wurzeln zu verändern.“

Der seltsame Chor bricht in meiner Vorstellung noch nicht ab.

„Wir erleben von Stunde zu Stunde, wie Geschichte sich vollzieht...“, sagte damals Gustav Landauer und schrieb das Programm für den Bund und benannte das Ziel, „den Dialog zwischen den europäischen Nationen zu fördern, um so die Kriegsgefahr zu mindern“. Seine Stimme hebt sich nun deutlich – unverbraucht - unter den anderen ab: „Zu gemeinsamen Manifestationen und Aktionen zu schreiten, um bei den Gelegenheiten, die sich bieten, mit dem Ausdruck ihrer Einsicht und ihres Wollens als geschlossene Schar vor die Völker der Menschheit zu treten.“

Erich Gutkind, Sohn eines vermögenden Posamentiermeister mit Werkstätten in mehreren großen Städten Europas, mit dem Studium verschiedener Wissenschaften befasst, auch bekannt mit Benjamin und Gersham Scholem und von vielen als „ganz mystisch bestimmte Seele“ beschrieben, der die moderne Wissenschaft in mystische Dimensionen einzuordnen suchte, ist angetrieben von dem ungeduldigen Gedanken an eine prinzipielle Erkundungsfahrt zu neuen Ufern. Er schickte seine Schrift auch an den umtriebigen Theodor Däubler, der den Namen „Forte“ für den zu bildenden Kreis vorschlug, als Freunde ihn in Forte die Marmey, nahe dem von ihm geliebten Venedig besuchten. Der Umtriebige, in Triest geboren, umherreisend zwischen Neapel, Berlin, Florenz, saß dort in den Sommermonaten und schrieb an seinem von vielen erwarteten „Nordlicht“: „Ich bin der Glaube an die Kraft der Sonne.“ In 30 000 expressiven Versen beschrieb er „die Welt versöhnt und übertönt vom Geist“. Die Erde, ein Teil der Sonne, trage immer noch einen Sonnenkern in sich, der zur Verbindung mit der Sonne dränge. Während der Besuche bei ihm entstand die Idee zu dem Treffen im Juni in Potsdam, um die gemeinsame Friedensabsicht zu verbreiten.

Gutkinds engster Verbündeter ist Erik van Eeden, (1850-1932), der holländische Dichter, Psychotherapeut, Tolstoianer, Lebensreformer, wie andere zum Kreis Gehörende oder ihm Nahestehende. Der Suchende und unablässig Wirkende hat auch zu Rabindranath Tagore Verbindung. Ein „Deutsch – chinesisches Liebesmosaik“ gehörte zu seinen Dichtungen. Und mit einem fernöstlichen Bild eröffnete er seinen Einführungsvortrag. Wie ein „Samenkorn im Felsenriss“ möge der Kreis wirken. Es gehörte zu den Bedingungen, dass jeder Teilnehmer einen eigenen Vortrag in freier Rede oder im Dialog in einer eigenen Sitzung einzubringen hatte, seine ureigene Vorstellung zu verdeutlichen. Martin Buber, jüdischer Religionsphilosoph, schon früh mit Walter Benjamin bekannt geworden und akzeptiert durch seine „Reden über das Judentum“, trat auf mit einer „Zwiesprache“, die die Urszenen für seine später erscheinende Philosophie vom „ Ich zum Du“ bilden, geprägt vom Gedanken des Einswerdens zwischen Menschen und Nationen. Er wirbt in seinem Vortrag am Jungfernsee darum, die bestehenden Gegensätze als Gemeinschaft zu begreifen. „Nur der tue recht, der sich in seinem Tun zur Einheit versammelt.“ Dies sei die Aufgabe für die Gemeinschaft, in der nicht das Böse mit moralischem Urteil verworfen wird, sondern als Teil der Einigung angenommen wird.

Ein Samenkorn braucht aber Verschwiegenheit, um zu gedeihen. So erklärt sich, dass zwischen dem Bedürfnis nach Verschwiegenheit und dem Wunsch nach Außenwirkung relativ wenig an Freundschaftsbriefen, Manifesten, Tagebüchern und Fotografien erhalten ist.

Außer ihrer utopischen Vision und tiefgründiger Zeitkritik brachten die Gleichgeprägten und Gleichgesinnten auch die Erfahrung von Einsamkeit und Ohnmacht mit, die sie aufzuheben hofften. Gutkind beschrieb das Beisammensein in diesen Tagen am See. „Es war das nackte Erleben zwischen uns getreten, ein transzendentes Wesen, das uns alle fortriss... so dass man von jedem sein absolutes Urbild sah, und es war uns klar, dass wir ohne dies ferner nicht mehr bestehen konnten. Und zugleich fühlten wir, dass wir – bis an die Grenze der Magie – eine Macht in den Händen hielten, den großen entscheidenden elektrischen Schlag in die Welt hineinzuführen.“ Freilich ist es überschwänglich, mystisch, aber auch der in jeder Hinsicht erfahrene Landauer fand – noch nach dem Kriegsbeginn: „Als wir paar Menschen im Juni zu unserem Geist zusammentraten, geschah es doch wohl in dem Gedanken, dass sich ein Band des Geistes, der aus dem Verstehen der Seelen kommenden Einheit um uns schlagen sollte, damit einst die Menschheit eine Wirklichkeit werde: jedes Volk in seiner besonderen Nationalität.“

Diesem Gedanken folgend, gingen sie miteinander um in den Junitagen dort am Jungfernsee. Verletzte einer den anderen durch Unverständnis oder eine achtlose Bemerkung, so bereinigte ein Brüderkuss das Missverständnis. Inspiriert von der Faszination des Sees, entstand ein initiatorischer Akt. „Jeder fühlte eine Aura geschaffen, die wir um keinen Preis wieder zerstören dürfen.“

Während in Potsdam, einer Stadt mit vielen Kasernen, Soldaten durch die Straßen parlierten, erörterten die Teilnehmer auf Spaziergängen durch den Neuen Garten, wie Veränderungen, etwa ein Adel aus dem reinen Geiste, möglich würden, und berieten über das große Treffen, das im August in Italien stattfinden sollte.

Um den Kreis der Erstbeteiligten vollständig zu erwähnen, sollen der niederländische Sinologe und Kolonialbeamte Henri Borel, der Eeden nahestand, und Poul Bjerre, ein neutraler Angehöriger, genannt werden. Auch zwei Frauen gehörten in den Kreis und Florens Christian Rang, damals preußischer Regierungsrat und Theologe, der einzig fest Bestallte.

Däubler, im Sommer 1914 von Potsdam zurück nach Italien reisend, übernahm einen Großteil der organisatorischen Vorbereitung für das geplante Treffen. Doch der Krieg war schneller. Bevor die Einladung Intellektuelle und Künstler Europas erreichte, brach der Krieg aus.

Mir schwindelt ein wenig, als ich auf den Weg zurückkehre. Ich weiß, dass der Bund von Pazifisten die Feuerprobe nicht bestand. Doch nicht von diesem Ende her wollen wir uns dieser Tage an den Bund und einige seiner Mitglieder erinnern und ihm entnehmen, wie wir uns im Dialog verfeinern könnten, um fähiger zu werden für gegenwärtig notwendige, nicht aus dem Entweder-Oder heraus gefassten Beschlüsse, die im 20. Jahrhundert die Fronten verhärteten. Doch bestimmt noch oft die Diktion aus der Zeit des Kalten Krieges den Umgangston in einem wirtschaftlich doch weiterentwickelten Europa, das oft genug eine kalte Schulter zeigt. Als müssten wir eine neue Sprache finden, uns darin zu üben, in der sich verändernden Welt, solidarischer zu denken und zu werden.

Rang war fasziniert vom „ neuen, höheren Menschen, von einem Geist beseelt, der keine Konsequenz hatte und nur sich selbst will.“ Doch auch er empfand den Kreis als Lebensbund und segnete das Treffen nach christlichem Brauch und wurde doch vom Tolstoianer zum preußischen Kriegstheologen.

Rang meldete sich, bald fünfzigjährig, freiwillig in den Krieg: „Hurra. Ich bin eingezogen.“ Ratlos blieben die anderen zurück, jeder in seine Utopie zurückgeworfen. Selbst Landauer, der Pazifist, litt unter dem Gedanken, Deutschland als Verlierer zu sehen. „Ich könnte Verluste an Menschentum und Kultur nicht ertragen“ und stellte sich in diesem Krieg „für jede immer geartete Tätigkeit“ zur Verfügung. Er fand sie, indem er seine Gedanken zur Rohstoffversorgung zu realisieren suchte. Als Jude fühlte er sich besonders zur Tat verpflichtet.

Er suchte dennoch mit Buber für Ende 1914 an einem auch von Rang gewünschten Ort in Berlin ein Treffen zu organisieren, um den Gruppenkonflikt zu beenden. Doch das Treffen kam nicht zustande. Der Kreis löste sich in private Freundschaften auf, denn auch die praktischen Lebensverhältnisse änderten sich. Zu verschieden waren die Auffassungen.

Seit dem Kriegsausbruch gab es regelmäßigen Briefwechsel mit Romain Rolland, der zu vermitteln suchte: „In jedem Volk gibt es Menschen, die den gemeinsamen Boden nicht verlassen. Wir müssen darüber nachdenken, was wir tun wollen, wenn der Krieg vorüber ist.“ Rolland suchte danach, in der Schweiz ein europäisches Treffen zustande zu bringen. Vergeblich.

Rang wird 1917 in sein Tagebuch schreiben: „...dass der Krieg hätte verhindert werden können, wenn wir Menschen von Potsdam das gewesen wären, was wir sein wollten: eine gefestigte, feste Schicht.“

Später saß ich noch einmal in der Moses-Mendelson-Bibliothek, weiter dem pazifistischen Pfingstgedanken des Forte-Kreises nachzugehen, diesem kurzlebigen, leidenschaftlichen Bündnis einiger Künstler und Intellektueller, die hier in Potsdam – vor Kriegsausbruch 1914 den Dialog zwischen den europäischen Nation suchten, um die Kriegsgefahr zu mindern. Ich frage auf meinem Weg durch die Stadt an diesem Frühlingsabend: Was ist von diesem „Samenkorn“ zurückgeblieben? Was erwarten wir in dieser sich bestürzend verändernden Welt? Und was haben wir hinzuzufügen, auf dem Wege die Menschen zu sein oder doch zu werden, die wir sein könnten?

Lonny Neumann ist Schriftstellerin und lebt in Potsdam. Am gestrigen Freitag beging sie ihren 80. Geburtstag

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: