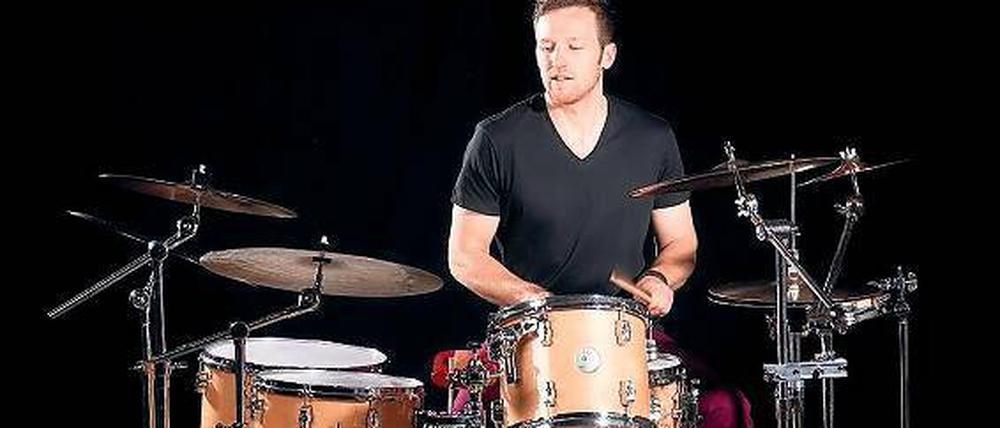

© Thomas Brenner

JazzTime in Babelsberg: "Wir sind nicht die Musikerpolizei"

Vor einem Jahr hat der Schlagzeuger Max Punstein die Reihe "Jazztime in Babelsberg" gegründet – um selbst Leute kennenzulernen. Tatsächlich füllt er damit ein Vakuum.

Stand:

Herr Punstein, Sie wirken rundum zufrieden. Dabei ist Ihre Veranstaltungsreihe „JazzTime in Babelsberg“ doch erst im März vergangenen Jahres gestartet – am Donnerstag feiern Sie einjähriges Jubiläum. Sind Sie vom Erfolg überrascht?

Ich bin sogar regelrecht geflasht. Ich hatte ja gar keine Erwartungen, ich habe nur gesehen, dass in Potsdam nicht viel los war und es keine Sessions gab, keine Vernetzung in der Szene, jeder machte nur seins.

Sie waren damals gerade frisch in Potsdam angekommen und wollten sofort etwas daran ändern?

Wenn man neu ist, schaut man erst mal, wo man hingehen und Leute kennenlernen kann. Und da war gar nichts. Da habe ich mir gedacht: Okay, starte ich einfach so eine Session.

Hatten Sie sofort Musiker an der Hand?

Nein, nicht mal das. Ich habe in Zeitungen und im Internet geschaut, wer kulturell aktiv ist – und dann bin ich auf den Verein Jazzinitiative Potsdam gestoßen, den es jetzt zehn Jahre gibt. Und mit Jürgen Börner, der ja leider im letzten Herbst verstorben ist und der die Jazzinitiative gegründet hatte, habe ich mich getroffen und ihm von meiner Idee erzählt. Die fand er total super.

Zu DDR-Zeiten war Jazz in Potsdam ja noch eine ziemlich große Nummer. Haben Sie noch die Jazzer von damals kennengelernt?

Nein, nicht wirklich, außer eben Jürgen Börner. Der hat aber auch festgestellt, dass hier alles zum Erliegen gekommen ist. Aber er hatte den Kontakt zum AWO-Kulturhaus, weil er ab und zu mit der Jazzinitiative dort gespielt hat, ganz unregelmäßig. Gemeinsam haben wir dann „JazzTime in Babelsberg“ gestartet. Das erste Konzert war ja noch unten in der Lounge, mittlerweile sind wir nach oben in den Konzertsaal gezogen.

Was waren denn Ihre Erwartungen?

Ich hatte zunächst gar keine. Wir waren ja zu dritt, ich am Schlagzeug, Nicolas Schulze am Klavier und Max Leiß beziehungsweise Roberto Badoglio am Bass, und als ersten „special guest“, der ja zu jedem Konzept gehört, hatten wir Rolf von Nordenskjöld. Aber wir wollten diese Session auch nutzen, um die Musiker zusammenzubringen.

Wie gut klappt das Vernetzen?

Ich hatte in den ersten Monaten bereits das Gefühl, ich kenne als Zugezogener mehr Musiker als diese sich selbst untereinander. Da fand einfach keine Zusammenarbeit statt. Aber das ist für eine Kulturszene total wichtig, als Einzelkämpfer, gerade in einem Nischenbereich wie Jazz, ist man verloren.

Der Potsdamer Jazzmusiker spielt also heimlich im Keller, hat kaum Freunde.

Das ist zumindest der Eindruck, den ich in Gesprächen so vermittelt bekam, ja. Wer Kultur macht, braucht jedoch Kooperation. Gemeinsam hat man viel mehr Power. Und das funktioniert: Einer hat mal einen Bassisten gebraucht, den hat er auf unser Session gefunden und gebucht.

Es gibt ja auch noch das JazzLab in der „fabrik“, das ungefähr gleichzeitig zu Ihrer Reihe angefangen hat. Gab es da keinen Konkurrenzgedanken?

Zu keiner Zeit, wir arbeiten ganz eng zusammen. Manchmal ist es mit Musikern schwierig, die haben ihr Ego und wollen ihr Ding machen. Davon muss man wegkommen. Man nimmt sich auch überhaupt nicht das Publikum weg, ganz im Gegenteil, wir kooperieren miteinander.

Sie kommen nach Potsdam, fangen etwas an – und füllen sofort ein Vakuum?

Meine Erfahrung war, dass in Potsdam unglaublich viel für die Kultur im Hinblick auf Touristen gemacht wird, Schloss Sanssouci und so weiter. Die kreative Szene geht momentan noch etwas unter – trotz vieler toller Musiker und Kreativer. Eigentlich muss man gar nicht nach Berlin fahren. Das wird noch nicht so unterstützt, aber hier passiert gerade einiges.

Heißt das, dass die Berliner jetzt nach Babelsberg kommen?

Auf jeden Fall. Und es werden immer mehr. Das gehört auch zu den drei Zielen, die ich hatte: Vernetzung, Nachwuchsförderung und den Austausch mit Berlin. Und schon nach einem Jahr sind alle drei Ziele erreicht. Wir wollen das natürlich noch weiter ausbauen. Aber es ist schon etwas Besonderes, wenn ein Berliner Berlin verlässt, oder?

Allerdings. Zum Thema Nachwuchsförderung: Sie arbeiten als Schlagzeuglehrer in der städtischen Musikschule. Rekrutieren Sie dort etwa den Nachwuchs?

Klar, dort wächst der Trommlernachwuchs, aber die Nachwuchsförderung in dem Zusammenhang meint eher die Sessions im Anschluss ans Konzert. Auch wenn die Konzerte ein unglaublich hohes Niveauhaben, gelingt uns der Spagat, sodass niemand Angst hat, bei uns zu spielen – im Gegenteil. Bei uns spielen viele, die gar nicht so viel Erfahrung im Jazz haben. Und unsere Top-Profis, die wir als Gäste einladen, die bleiben oft noch nach dem Konzert. Ich höre auch oft, dass unsere Atmosphäre so herzlich und offen ist und niemand die Musikerpolizei spielt.

Sie sind 27 Jahre alt, Leute in Ihrem Alter gehen eher auf Electro-Partys. Woher kommt Ihr Faible für Jazz?

Mein älterer Bruder hat Jazz-Piano studiert, mein Vater hat eine Big Band geleitet, ich bin mit klassischer Musik und Jazz aufgewachsen. Aber ich habe auch andere Musik gehört: Rock, Punk, Metal. Einseitige Ernährung war noch nie mein Fall, das ist bis heute so: Ich spiele auch in einer Pop-Rock- und in einer R'n'B-Band, außerdem bin ich als Tourschlagzeuger unterwegs. Ich spiele besser Rock, seit ich Jazz spiele, und andersrum genauso.

Was ist denn für Sie der Reiz am Jazz?

Darüber müssten wir ein Extra-Interview führen. Es ist diese Freiheit, dieses Improvisieren. Das ist eine Qualität, die viele Leute schätzen. Die sind ja auch dieser Drei-Minuten-Radiosongs überdrüssig.

Sie haben ja europäische Jazzgrößen als Gäste, am Donnerstag kommt der Jazztrompeter Paul Brody, der unter anderem für den WDR spielt, außerdem mit John Zorn, Clueso und Blixa Bargeld. Wie kamen Sie zu ihm?

Ich habe gesehen, dass es ihn gibt, ihn angerufen und von meiner Idee erzählt. So einfach ging das. Aber ich habe mit Nicolas Schulze und Robert Bardoglio auch gute Musiker: Größen wie Brody checken schon vorher aus, mit wem sie da spielen. Ich musste noch nie jemanden überzeugen, nach Babelsberg zu kommen. Im Sommer haben wir zum Beispiel Judy Niemack, die Professorin am Jazz-Institut der Berliner Hochschule für Musik ist.

Vor Kurzem haben Sie den Brandenburgischen Kunstförderpreis für Musik erhalten. Mit dem Preisgeld wollen Sie ein neues Album aufnehmen.

Genau. Das letzte Album wurde ja live eingespielt, jetzt gibt es ein richtiges Studioalbum. Wo wir das aufnehmen, das ist allerdings noch offen.

Wenn es weiter so gut läuft müssen Sie sich wohl bald eine größere Bühne suchen.

Die jetzige Größe ist perfekt: immer gut voll, aber wir müssen niemanden nach Hause schicken.

Das Gespräch führte Oliver Dietrich

„JazzTime in Babelsberg“ mit Paul Brody und der Max Punstein Group am Donnerstag, 19. März, 21 Uhr im AWO-Kulturhaus, Karl-Liebknecht-Str. 135.

ZUR PERSON: Max Punstein, geboren 1987 in Kaiserslautern, wuchs förmlich in die Musik hinein: Seine Eltern sind Musiker, früh fing auch er selbst mit klassischem Klavierunterricht an – bei seiner Mutter, einer Konzertpianistin. An der Städtischen Musikschule Kaiserslautern, die sein Vater leitet, nahm er zusätzlich Trompetenunterricht, doch obwohl er mit beiden Instrumenten erfolgreich bei „Jugend Musiziert“ teilnahm, reichte ihm das nicht. Immer wieder blickte er neidisch zu den Drummern der Bands – bis er im Alter von 17 selbst zum Schlagzeug fand. Nach dem Abitur studierte er Schlagzeug an der Hochschule für Musik in Saarbrücken, nach seinem Abschluss 2013 kam er nach Potsdam und gründete die Max Punstein Group.

Oliver Dietrich

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: