© Andreas Klaer

KulTOUR: Zeit zum Leben

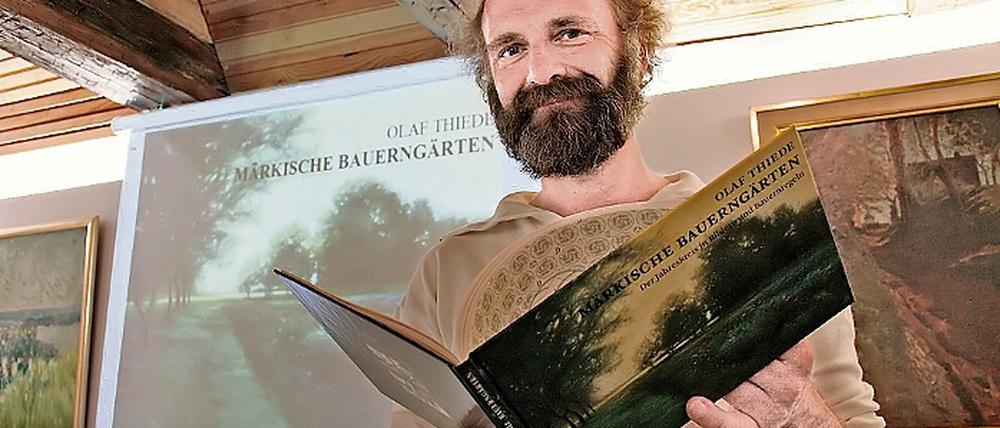

Olaf Thiede stellte im Kossätenhaus sein Buch über märkische Bauerngärten vor

Stand:

Schwielowsee - Der Ort „Kossätenhaus Ferch“ konnte für Olaf Thiedes Vortrag zu den Bauerngärten der Mark nicht besserer gewählt sein. Wie dieses kleine Museum die Künstler der alten „Havelländischen Malerkolonie rechtschaffen repräsentiert, so führt wohl kein anderer die ursprüngliche Open-air-Tradition konsequenter weiter. Wenn nichts anderes ihn ruft, radelt Thiede bei Wind und Wettern mit dem Fahrrad durch die Gegend, skizziert von Prignitz bis Fläming, von der Mark bis ins Oderland, notiert sich Jahr- und Tageszeit, hält auch fest, was Kollegen als „Motiv vielleicht nicht schätzten. Zu Hause, in Babelsberg, entstehen dann seine berühmten Landschafts-Pastelle, auch wenn sie in ihrem Stimmungsgehalt nicht immer „der Wahrheit“ entsprechen: Was er im Sommer sah, könnte bei ihm schon mal ein „Winterfell“ bekommen.

Entgegen gewisser Behauptungen ist Thiede auch kein „Pastellierer“, er kann genauso gut in Grafik, Öl und Aquarell. Profunde Kenntnisse der hiesigen Kulturgeschichte taten nun ein übriges, das dergestalt „Er-Fahrene“ auf ganz spezielle Weise zu ordnen.

Im Kopf des gelernten Buchbinders und Grafikdesigners entstand die grüne Idee, ein Buch über märkische Bauerngärten zu machen. Ihnen begegnete er ja an stets gleichem Platz: hinter Wohnhaus und Scheune versteckt, mehr oder weniger deutlich in Landschaft übergehend. Als „Jahreskreis in Bildern und Bauernregeln“ gab er seine Pastellarbeiten im Selbstverlag heraus, vom Frühling bis zum Winter ein passendes Geschenk, und gut auch deshalb, weil es neben dem Bauern- auch das gute alte Kirchenjahr „mitliefert“.

Diesem Opus war am Samstag auch sein Vortrag unterm Kossätenried gewidmet. Zunächst einmal bestätigte sich wieder, dass man nur sieht, was man auch weiß. Der Potsdamer Künstler erzählte so viel zu einzelnen Bildern, von Begegnungen mit den meist alten Bewirtschaftern, man hätte es gern auch lesen wollen. Die Jungen, sagt er, wissen nichts mehr von Fruchtfolge und schädlingsabwehrender Mischkultur, sie machen ihren Flecken rasengrün, setzen das Häusl darauf und lassen es sich gut gehen.

So sieht man in dem Buch einige Orte, wo es einen Bauerngarten nicht mehr gibt, Bauland ist daraus geworden - und aus Thiedes Bild ein Dokument, wie es einstens war. Ihm gefällt dieser Gedanke. Obwohl er kein romantischer Retour-Schwärmer ist, glaubt er daran, dass man landschafts- und kulturnah leben und arbeiten kann, sogar in Zeiten der EU-Normen. Umdenken tut not.

Wie man die architektonische Grundordnung vom Goldenen Schnitt bis zum regelmäßigen Dreieck einer Scheunendachkonstruktion nach der Lektüre überall hinter den Straßenhäusern wiederfindet, so auch den Nussbaum, Holunder, die Kirsche. Ein märkischer Bauerngarten ist in allen Teilen nützlich, teils zur Selbstversorgung, teils für den Verkauf, die Märker sind eben pfiffige Leute. Manchmal freilich erkannte selbst der ortskundige Künstler die Stelle seines Motivs nicht wieder, weil der Bauer diesem Flecken Erde just ein Ruhejahr verordnet hat, die „Landschaft“ holt ihn sich sofort zurück. Gen Werder sieht man dann, wie aus ihm eine Obstplantage geworden ist. Letztlich sei so ein Garten der Inbegriff von Langsamkeit, und wie die Natur ihre Zyklen braucht und vollendet, so soll auch der Mensch ihn bewahren und pflegen, als „Zeit zum Leben“, so seine Botschaft.

Gerold Paul

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: