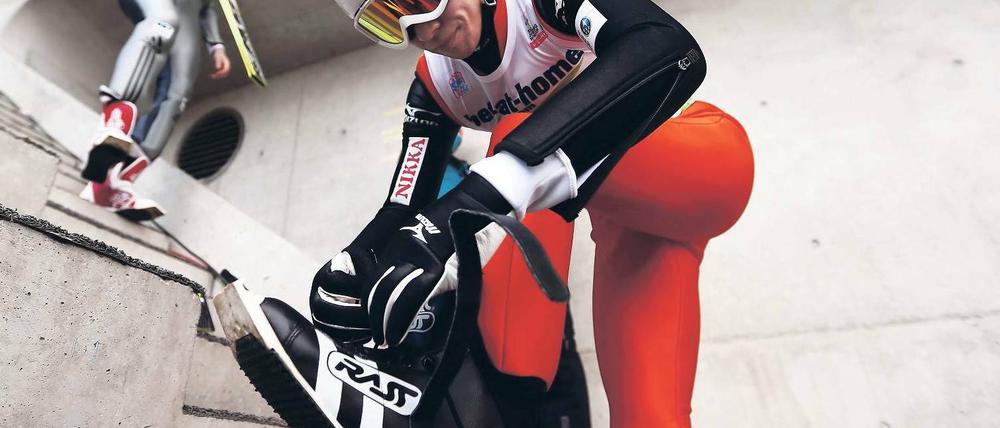

© imago sportfotodienst

Sport: Ruhe und Rauschgift

Ein deutscher Trainer baut Südkoreas Skisprungteam auf – und erlebt jede Menge Chaos.

Stand:

Innsbruck - Am Freitagabend konnten die südkoreanischen Skispringer endlich ihre Sucht bekämpfen. Im koreanischen Restaurant Kenzi in Innsbruck gab es Kimchi, jenes Nationalgericht, von dem der Skisprungtrainer Wolfgang Hartmann sagt: „Das ist wie Rauschgift.“ Ein befreundeter Sportprofessor habe ihm erklärt, dass im Kimchi ein folgenreiches Gewürz sei. „Wenn die Koreaner einen Entzug von diesem Stoff von vier, fünf Wochen haben, geht ihre Leistungsfähigkeit komplett nach unten.“ So gesehen müssen die koreanischen Skispringer gerade sehr viel Kimchi essen.

Wolfgang Hartmann sitzt entspannt in einem Zelt im Athletenbereich am Fuße der Partenkirchener Olympiaschanze. In wenigen Minuten beginnt das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee, doch Südkoreas Nationaltrainer hat viel Zeit. Keiner seiner Springer hat sich am Vortag für den Durchgang der besten 50 qualifiziert, auch nicht in Oberstdorf oder Innsbruck. „Beim Training funktioniert es, aber im Wettkampf bringen sie es nicht an“, wundert sich der Skisprungtrainer aus Garmisch-Partenkirchen, der die südkoreanische Nationalmannschaft vor einem Jahr übernommen hat. Aber er weiß auch: „Natürlich geht die aktuelle Situation an den Jungs nicht spurlos vorbei.“ Er meint das Chaos im südkoreanischen Skiverband. „Wir hatten innerhalb von neun Monaten zwei Präsidenten und jetzt wieder gar keinen, das sagt alles“, berichtet Wolfgang Hartmann, „der koreanische Skiverband ist nicht handlungsfähig.“ Die asiatische Hierarchiegläubigkeit erschwert vor allem die finanzielle Lage. „Es gibt seit dem 1. Januar keine Budgets mehr, keiner kann etwas entscheiden.“ Er muss zurzeit alles selbst buchen, Flüge, Hotels, Mietwagen. Die meiste Zeit leben die koreanischen Springer Kim Hyun-Ki, Kang Chil-Ku, Choi Heung-Chui und Choi Seou während der Weltcup-Saison in einem angemieteten Apartment in Garmisch-Partenkirchen. Die Athleten erhalten nur zwei Heimflüge pro Saison, viel zu wenig, wie Wolfgang Hartmann findet. „Die haben Familien, manche haben Kinder.“ Auch für den Kimchi-Nachschub wären weitere Heimflüge wichtig.

Und dann ist da noch das Chaos, das der letzte Skiverbandspräsident nach Hartmanns Worten angerichtet hat. „Er hatte die Vorstellung, dass Athleten 14 Stunden am Tag trainieren, was total idiotisch ist“, berichtet er, „ich sollte jeden einzelnen Sprung schriftlich dokumentieren.“ Zuviel für einen Oberbayern, der sein Berufsleben im Skispringen verbracht hat. „Der braucht mir nicht zu erzählen, was ich zu machen habe“, erzählt Hartmann, „ich habe gesagt, sinnlose Aktionen mache ich nicht, da müsst ihr euch einen anderen suchen.“ Kurioserweise schlossen sich die südkoreanischen Alpin- und Langlauftrainer seiner Weigerung an – und der unbeliebte Präsident musste zurücktreten. Allerdings hatte er zuvor schon einige fähige Trainer und Funktionäre aus dem Verband vergrault.

Nun könnte das Chaos im südkoreanischen Skiverband für den weltweiten Skisport von geringer Bedeutung sein – wenn nicht die Olympischen Winterspiele 2018 in Südkorea stattfinden würden. Bei den Spielen von Vancouver 2010 hat sich Südkorea noch als aufstrebende Wintersportnation präsentiert. Mit insgesamt 14 Medaillen, darunter sechs goldenen belegten die Asiaten Platz fünf im Medaillenspiegel. Doch alle ihre Erfolge feierten die Südkoreaner auf Eis: im Eisschnelllaufen, Shorttrack oder Eiskunstlaufen. Man sollte meinen, dass seit der Vergabe der Olympischen Winterspiele nach Pyeongchang im Jahr 2011 ein Programm zur Förderung der übrigen Wintersportarten angelaufen ist. So wie es die Briten vor London 2012 machten oder die Chinesen vor Peking 2008. Doch in Südkorea ist zurzeit genau das Gegenteil der Fall.

Trotz aller Widrigkeiten wird Hartmann im April einen Vertrag bis zu den Spielen 2018 unterschreiben. „Ich bin einer, der nicht so leicht aufgibt“, sagt der 54-Jährige. Deshalb geht er mit seiner Kritik auch so offensiv an die Öffentlichkeit. „Für 2018 muss unser Ziel sein, dass ein oder zwei unter den besten 15 mitspringen“, sagt Hartmann. Manches hat sich schon verbessert, seit er vor einem Jahr Missmanagement vorfand. „Die Südkoreaner haben alles falsch trainiert“, sagte er. Die Athleten mussten sogar ihr Material selber bezahlen, hatten nur zwei Sprunganzüge und ein paar Schuhe für drei Jahre zur Verfügung. Durch seine Kontakte zu Ausrüsterfirmen hat Hartmann das geändert. Doch im Gegensatz zu Japan fehlt in Südkorea weiterhin die Basis für das Skispringen. Es gibt nur eine Schanze im gesamten Land, im olympischen Retortenort Alpensia. Dort trainieren zurzeit 15 bis 20 Kinder, die in der Millionenstadt Seoul rekrutiert worden sind.

Kurz vor dem Neujahrsspringen setzt sich Choi Heung-Chui zu seinem Trainer. Er hat das Skispringen in seinem Heimatort Muji gelernt, ist Profi, finanziert wie alle südkoreanischen Athleten vom Skiresort „High 1“. Was der 32-Jährige nach seiner Karriere machen wird, weiß er noch nicht. Sein Umfeld findet es trotzdem gut, dass er Skispringer ist. „Nur manche finden es komisch“, sagt er schüchtern auf Deutsch. Erklären muss Choi Heung-Chui in seinem Heimatland niemandem, was er macht. Seit 2009 der Skisprung-Film „Take off“ riesige Erfolge gefeiert hat, kennt fast jeder in Südkorea diese Sportart. Nur die echten Skispringer des Landes, die kennt kaum einer. Und es sieht im Moment nicht danach aus, als könnte sich etwas daran ändern. Benedikt Voigt

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: