© privat

Pharma-Forschung an der TU Berlin: „Wir zählen zu den international führenden Laboren“

Künstliche Intelligenz im Bio-Labor soll Vorhersagen treffen, wie Bakterien besser wachsen, um Proteine für Impfstoffe herzustellen. Dabei kommen KI und Robotik zum Einsatz.

Stand:

Mit vier Rädern, einem Greifarm und Sensoren ausgestattet, umkurvt der weiße Laborroboter geschickt und zielstrebig die vielen Großgeräte im „KIWI-biolab“, dem biotechnologischen Zukunftslabor der TU Berlin. Er hat einen Versuchsträger mit 48 Proben von dem großen Pipettier-Roboter abgeholt, die dieser vorher aus sechs Mini-Bioreaktoren gesaugt und automatisch in die Mulden der Trägerplatte gefüllt hat.

Der robotische Laborhelfer transportiert die Proben nun selbstständig zu einem Analysegerät, das sie weiterverarbeitet. Damit dieser Ablauf reibungslos klappt, ist der rollende Roboter digital mit vielen weiteren Geräten des „intelligenten Labors“ vernetzt. Deren gemeinsamer Workflow wird durch ein Management-System organisiert – ebenfalls automatisch. Für solche effizienten Bioprozesse werden hier numerische Modelle erarbeitet, um ökonomisch und ökologisch einen Beitrag zur Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen zu leisten.

„Biopharmazeutische Entwicklungen dauern derzeit bis zu 15 Jahre und kosten Milliarden“, erklärt der Leiter des TU-Fachgebiets Bioverfahrenstechnik Peter Neubauer, „denn experimentelle Spitzenforschung ist heute mit extrem teuren Experimenten und aufwendigen Bioprozessen verbunden.“ Er hat das „KIWI-biolab“ aufgebaut. „Mit den von uns entwickelten mathematischen Modellen kann unser KI-basiertes Labor viele Experimente intelligent planen, um sie dann parallel und automatisiert durchzuführen. Analytik und Auswertung erfolgen ebenso automatisch. Diese sogenannten Hochdurchsatz-Experimente sparen also immense Kosten und Entwicklungszeiten.“

Sogenannte Hochdurchsatz-Experimente sparen immense Kosten und Entwicklungszeiten.

Peter Neubauer, Leiter des TU-Fachgebiets Bioverfahrenstechnik

Das intelligente Labor gibt sich selbst Rückmeldung zu Fehlern. Es entscheidet eigenständig, ein Experiment abzubrechen oder zu wiederholen. Es prüft, ob es zum Beispiel den Bakterien in den Proben gut geht oder ob sie mehr Futter brauchen. Es reguliert pH-Wert, Temperatur und Gaskonzentration automatisch. So schafft es optimale Bedingungen für die Experimente. Die gesammelten Daten sind sofort in der laboreigenen Datenbank verfügbar.

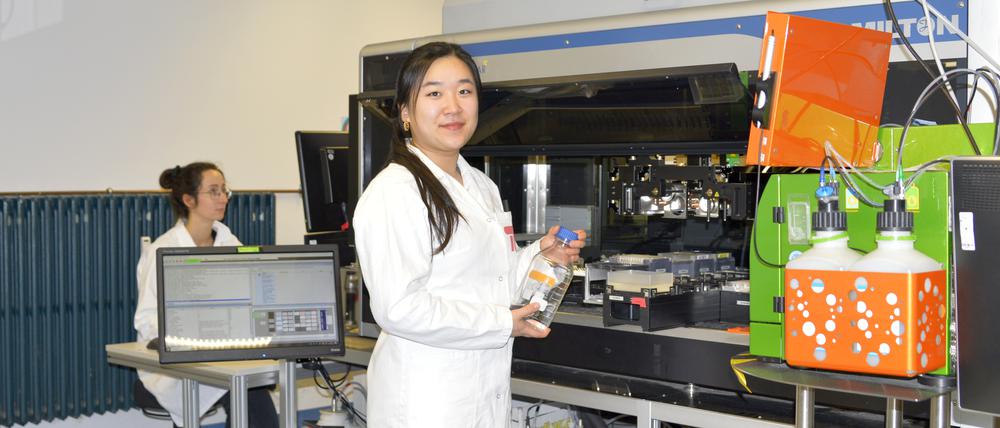

Ein praktisches Beispiel für die Entwicklung eines solchen Bioprozesses ist das Projekt der Doktorandin Linda Cai. Sie arbeitet mit dem Industriepartner GSK Vaccines zusammen. Die Laborergebnisse sollen schließlich auf einen Produktionsmaßstab hochgerechnet und übertragen werden können. „Wir arbeiten hier meist im Milliliter-Bereich. In der Industrie werden aber Tausende Liter gebraucht“, erklärt die junge Wissenschaftlerin.

Proteine für die Impfstoff-Herstellung

Im engen Austausch mit dem international tätigen Pharma- und Biotechnologieunternehmen baut sie eine Hochdurchsatz-Screening-Plattform zur Kultivierung verschiedener Varianten von „Escherichia coli“ auf. Das Bakterium produziert Proteine für die Impfstoff-Herstellung. „Zentrales Ziel unseres Projekts ist ein robustes Wachstumsmodell, das computergestützt die Produktionsabläufe vorhersagt und optimiert“, so Linda Cai. „Entscheidend ist dabei die Menge und Qualität der Proteine, die die Bakterien produzieren.“

„Wir zählen international zu den führenden Laboren in der automatisierten Bioprozess-Technologie“, erklärt Peter Neubauer. „Für GSK Vaccines war unsere spezielle Ausrichtung interessant, denn für so ein integriertes Bio-Labor kann man keine fertigen Lösungen auf dem Markt kaufen. Hersteller müssen für ihre spezifischen Projekte so ein Labor selbst entwickeln.“

Das TU-Labor punktet durch die Verbindung von Ingenieur- und Naturwissenschaften wie Biologie, Biotechnologie, Elektronik, Verfahrenstechnik, Informatik oder Prozesssystemingenieurwesen. Auch das Berliner Katalyse-Exzellenzcluster „UniSysCat“ ist beteiligt. Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft profitieren gleichermaßen, die Publikationen werden weltweit zugänglich gemacht. Neubauer: „Das große Ziel unserer Arbeit ist eine ressourcenschonende und biobasierte Kreislaufwirtschaft.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: