© REUTERS/LEAH MILLIS

Hin und Her im Handelsstreit: US-Berufungsgericht setzt Trumps Zölle wieder in Kraft

Am Mittwoch hatte ein Gericht fast alle Zölle für rechtswidrig erklärt. Lange hat die Anordnung nicht Bestand. Zuvor hatte die Regierung massiv gegen die ursprüngliche Entscheidung geätzt.

Stand:

Nach der aufsehenerregenden Gerichtsentscheidung gegen die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump bleibt die Situation unübersichtlich. Am Donnerstag setzte ein Bundesberufungsgericht die umfangreichen Zölle wieder in Kraft.

Zuvor hatte das Gericht für Internationalen Handel in New York mit sofortiger Wirkung die meisten Zölle blockiert, mit denen Trump weltweit Handelspartner wie die Europäische Union und China zu Zugeständnissen zwingen will.

Dies veranlasste das Weiße Haus zu scharfer Kritik. Die Richter des zuständigen Gerichts für internationalen Handel in New York hätten „schamlos ihre richterliche Macht missbraucht, um die Entscheidungsgewalt von Präsident Trump an sich zu reißen“, sagte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt. Die US-Regierung sei am vergangenen Abend erneut mit einem Beispiel richterlicher Übergriffigkeit konfrontiert worden.

Die Vereinigten Staaten hätten bei Waren seit 1975 jedes Jahr ein Handelsdefizit verbucht. „Präsident Trump löst sein Versprechen ein, dieses Problem zu lösen“, verteidigte Leavitt die amerikanische Zollpolitik.

Trumps Begründung für die Einführung der hohen Zölle sei „rechtlich einwandfrei“ und beruhe auf gesundem Menschenverstand, behauptete sie. Es sei richtig gewesen, dass der Präsident sich auf einen nationalen Notstand berufen habe, als es etwa um Fentanyl oder das Handelsdefizit gegangen sei.

Leavitt deutete an, dass das Weiße Haus die richterliche Anordnung befolgen werde. Gleichzeitig sagte sie aber auch, dass die Regierung rechtliche Schritte dagegen eingeleitet habe.

Im Interesse des Landes müsse letztlich das Oberste Gericht der USA dem Ganzen ein Ende setzen. Die Regierungssprecherin gab sich optimistisch, den Fall vor Gericht zu gewinnen.

Demnach wird der US-Präsident seine Handelspolitik ihren Angaben zufolge fortsetzen. Er habe auch noch andere rechtliche Befugnisse, mit denen er Zölle einführen könne, betonte Leavitt.

Aggressive Handelspolitik vorerst ausgebremst

Am Mittwoch (Ortszeit) hatte das Handelsgericht in New York Trump die Befugnis abgesprochen, weitreichende Zölle unter Berufung auf ein Notstandsgesetz zu verhängen. Die betreffenden Zölle würden „aufgehoben und ihre Anwendung dauerhaft untersagt“, ordnete das Gericht an.

Die Entscheidung betrifft fast alle von Trumps Regierung erlassenen Zölle – darunter jene Strafabgaben, die der Republikaner am von ihm so bezeichneten „Tag der Befreiung“ Anfang April verhängt hatte, aber auch bestimmte Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China.

Berlin und Brüssel warten ab

Nach der Gerichtsentscheidung äußerten sich sowohl die Europäische Union als auch die Bundesregierung zurückhaltend. Die politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Gerichtsentscheidung sind derzeit kaum absehbar.

Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums erklärte in Berlin, man könne laufende gerichtliche Verfahren in den USA nicht kommentieren. „Wir setzen weiter darauf, dass eine für beide Seiten gute Lösung in den Verhandlungen zwischen der EU-Kommission und der US-Regierung erzielt werden kann“, hieß es.

Auch die für Handelspolitik zuständige EU-Kommission wollte die Gerichtsentscheidung zunächst nicht kommentieren. Sie verhandelt derzeit mit der US-Regierung über einen möglichen Deal zur gegenseitigen Aufhebung von Zöllen und anderen Handelsbeschränkungen.

Mehrere Klagen gegen Trumps Strafabgaben

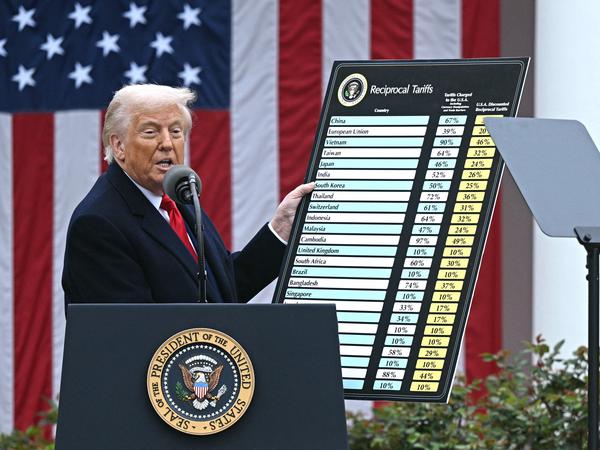

Trump hatte Anfang April bei einer Veranstaltung im Rosengarten des Weißen Hauses ein weitreichendes Zollpaket vorgestellt und Handelspartnern der USA den Kampf angesagt. Mehrere Länder reagierten mit der Ankündigung von Gegenmaßnahmen, während andere den Weg über Verhandlungen suchten.

© AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Trump verhängte damals auch sogenannte wechselseitige Zölle, die er mit dem Handelsdefizit des jeweiligen Handelspartners begründete – setzte diese aber wegen der Talfahrt an den Finanzmärkten vorläufig wieder aus. Gleichzeitig verhängte er universelle Zölle in Höhe von 10 Prozent, die Waren aus fast aller Welt betreffen.

Dagegen geklagt hatten unter anderem ein Dutzend US-Bundesstaaten vor dem Gericht in New York – zehn von ihnen werden von den Demokraten regiert, zwei von Trumps Republikanern. Auch andere Gegner von Trumps Handelspolitik reichten Klage gegen die Zölle ein. Die nationale Handelspolitik dürfe nicht von Trumps Launen abhängen, hieß es in einem der Anträge.

Trump beruft sich wegen Handelsdefizits auf Notstand

Zölle müssen in der Regel vom US-Parlament genehmigt werden – aber in der Praxis kann der Präsident unter bestimmten Voraussetzungen eigenständig Zölle verhängen. Trump argumentiert, dass Handelsdefizite mit anderen Ländern ein nationales Sicherheitsrisiko seien und damit ein nationaler Notstand bestehe.

Mit dieser Begründung verhängte der Republikaner die weitreichenden Zölle per Dekret – und umging in diesem Fall das Parlament. Er nutzte dafür ein Gesetz aus dem Jahr 1977, das noch nie zuvor für Zölle angewandt worden war. Das Gericht in New York kam zu dem Schluss, dass dies nicht rechtens ist.

Trump betont regelmäßig, mit den Zöllen Arbeitsplätze zurück in die USA holen und die heimische Produktion ankurbeln zu wollen. Gleichzeitig trat er in Verhandlungen mit mehreren Handelspartnern und nutzte die Zölle als Druckmittel, um Zugeständnisse zu erzwingen.

Gerade erst hat Großbritannien einen Handelspakt mit den USA geschlossen, um hohe Zölle abzuwenden. Auch mit China hat die US-Regierung eine Senkung der gegenseitigen Zölle ausgehandelt.

Besonders gegen die Europäische Union wettert Trump immer wieder heftig. Regelmäßig wirft er den Europäern vor, die USA „abzuzocken“, während er mit höheren Zöllen auf Einfuhren in die Vereinigten Staaten mehr Gleichgewicht im Welthandel erzwingen wolle.

Zuletzt spitzte sich der Handelsstreit nochmals zu: Trump drohte der EU überraschend mit Strafzöllen in Höhe von 50 Prozent ab 1. Juni. Wenig später schob er diese Maßnahme um gut einen Monat auf. Nun wollen beide Seiten bis zum 9. Juli eine Lösung finden. (dpa/AFP/Reuters)

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: