© James Dyson Award/Rebirth

Flugzeugunglücke: Ein Riesen-Airbag soll Luftfahrt-Katastrophen verhindern

Beim Absturz der Air-India-Maschine im Juni gab es nur einen Überlebenden. Ingenieure hatten danach eine verrückte Idee. Ist sie die größte Innovation in der Flugsicherheit seit Jahrzehnten? Oder ein unrealisierbarer Traum?

Stand:

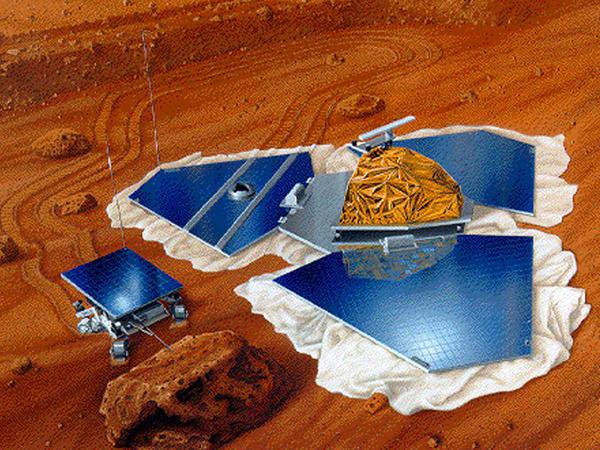

Er ist eine der großen Erfolgsgeschichten der Verkehrssicherheit: der Airbag. Und das Prinzip wird inzwischen auch in vielen anderen Bereichen genutzt, etwa bei Fahrrad-Airbag-Helmen, Motorradkleidung oder für Landesysteme von Raumsonden. Für das Aufsetzen auf dem Mars etwa wurden sie bereits erfolgreich eingesetzt. Das Boeing-Starliner-Raumschiff nutzt sie auch für die Rückkehr aus dem Orbit zur Erde.

Insofern sollte das Projekt, das jetzt zwei in Dubai arbeitende Ingenieure aus Indien begonnen haben, eigentlich gar nicht so überraschend sein: Airbags für ganze Flugzeuge. Die sollen, wenn ein Absturz nicht mehr verhindert werden kann, Passagieren und Crew das Leben retten.

Luftsäcke für die Luftfahrt

Das Projekt sei „nicht in einem Labor“ entstanden, „sondern aus einem Moment der Verzweiflung heraus“, beschreibt Eshel Wasim, Luftfahrtingenieur am Birla Institute of Technology and Science, seine Motivation auf der Website des James-Dyson-Awards, für den sein Projekt jetzt nominiert ist. Nach dem Flugzeugabsturz in Ahmedabad im Juni 2025 habe seine Mutter nicht mehr schlafen können. „Sie musste ständig daran denken, welche Angst die Passagiere und Piloten empfunden haben mussten, als sie wussten, dass es keinen Ausweg gab. Diese Hilflosigkeit ließ uns keine Ruhe.“ Warum gab es kein System, das, wenn alle anderen Vorkehrungen und Systeme ausfallen, „das Überleben sichert?“

© REUTERS/Amit Dave

Tatsächlich ist das Flugzeug rein statistisch neben Straßenbahn und Containerschiff eines der sichersten Verkehrsmittel überhaupt. Aber wenn doch Unfälle passieren, sind es häufig echte Katastrophen, wie etwa bei jenem Air-India-Absturz. Dazu kommt, dass die meisten Unfälle bei Start oder Landung passieren, also bei eher niedriger Geschwindigkeit und über ebenem Gelände, oft auch nah am Wasser. Es sind Situationen, in denen solche Luftsäcke noch am ehesten in der Lage sein sollten, genug Aufprallenergie aufzunehmen und vielleicht das Schlimmste zu verhindern.

Diese Hilflosigkeit ließ uns keine Ruhe.

Eshel Wasim, Luftfahrtingenieur, Birla Institute of Technology and Science

Das Konzept von Wasim und seinem Kollegen Dharsan Srinivasan sieht konkret vor, dass Flugzeuge mit einem System von KI-kontrollierten Sensoren sowie rund um den Rumpf und an den Tragflächen verteilten Airbags ausgestattet würden. Hätte ein Jet Triebwerkprobleme und geriete unter eine Flughöhe von 900 Metern, würden sich die Airbags automatisch aufblasen, es sei denn, ein Pilot deaktiviert dieses System.

© REUTERS/NASA

Die Triebwerke würden zudem zur Abbremsung auf Schubumkehr schalten, auch zusätzliche Bremstriebwerke an den Airbags sind angedacht. Im Idealfall würde der Jet dann zwar abstürzen, aber der Aufprall könnte ausreichend abgefedert werden, um Passagieren und Crew das Leben zu retten.

Sicherheit zum Aufpusten?

Soweit die Theorie. Viel mehr ist es bisher aber eben auch nicht. Laut Wasim und Srinivasan sind Modellrechnungen und virtuelle Versuche vielversprechend verlaufen. Die Aufprallkräfte könnten demnach um mehr als 60 Prozent reduziert werden. Allerdings gibt es bislang keine wissenschaftliche Veröffentlichung dazu. Versuche mit realitätsnahen Flugzeug- und Airbag-Modellen fehlen auch – und damit auch jede Möglichkeit für unabhängige Fachleute, sich selbst anhand von Daten ein Bild zu machen.

Wenn man solche Fachleute nach ihrer Einschätzung fragt, sind sie skeptisch. „Als ich das las, musste ich erstmal schauen, ob nicht schon wieder 1. April ist“, sagt etwa Andreas Bardenhagen von der TU Berlin. Für den Professor am Institut für Luft- und Raumfahrt stellt sich bei dieser Innovation zur Flugsicherheit vor allem die Frage, ob sie eben diese Flugsicherheit wirklich verbessern würde.

Oder ob vielleicht sogar das Gegenteil der Fall wäre: „Das wäre ein hochkomplexes System, und man müsste wirklich ausschließen können, dass es niemals aktiviert werden kann, wenn es nicht aktiviert werden soll.“ Denn einen sich unbeabsichtigt aufblasenden Airbag mag ein Autofahrer vielleicht überleben. Ein Flugzeug, das, weil die Sensoren etwas melden, was gar nicht real ist, plötzlich von dicken Ballons bedeckt ist, stürzt dagegen sicher ab. Die Piloten können es dann nicht einmal mehr mit Gleitflug probieren, der schon öfter Katastrophen verhindert hat

Wenn Sie mit dem Auto bei 220 km/h verunglücken, hilft Ihnen ja auch der Airbag nicht viel.

Andreas Bardenhagen, Professor für Luftfahrttechnik, TU Berlin.

Sensorfehler sind jedenfalls bereits Auslöser schwerer Flugzeugunglücke gewesen.

Dazu komme als potenzieller Unsicherheitsfaktor die Steuerung durch Künstliche Intelligenz: Selbst wenn die Sensoren funktionieren, könnte etwas, was vergleichbar mit dem „Halluzinieren“ bei ChatGPT wäre, sich dann katastrophal auswirken.

Explosive Inflation

Eine weitere Gefahrenquelle könnten die Chemikalien sein, die für das rasante Aufblasen der Airbags nötig wären. Es sind Substanzen, „die sich schnell in Gas verwandeln“, sagt Bardenhagen. Im Klartext: Sie müssen sich, um ihren Job zu tun, geradezu explosionsartig ausdehnen. Flugzeuge sollten aber nicht mehr als unbedingt nötig an explosiven Substanzen dabei haben. Mit diesen „Sicherheitssystemen“ wären diese Unsicherheitsfaktoren aber immer an Bord.

© James Dyson Award/Rebirth

Das System würde das Flugzeug natürlich auch teurer machen. Einiges Gewicht hätten all die nötigen stabilen Textilien auch. Und diese sollen zusätzlich mit Schichten von sogenannten nicht newtonschen Flüssigkeiten versehen sein, die besonders gut darin sind, Schocks zu absorbieren. Angebracht werden müsste alles an der Außenhaut des Flugzeugs, was die Aerodynamik beeinflussen würde. Man bräuchte also mehr klima- und kostenrelevanten Treibstoff, „sicher im Prozentbereich“, sagt der TU-Luftfahrttechniker Bardenhagen.

Jeff Edwards, Ex-Pilot und Gründer der Luftsicherheits-Beratungsfirma AVSafe, spekulierte im Magazin Popular Science sogar, die Masse dieser Systeme würde dazu beitragen, dass ein Jet per Umkehrschub schwerer abzubremsen sei als ohne dieses Zusatzgewicht. Und jeder km/h weniger beim Aufprall kann den Unterschied zwischen einer Bruchlandung mit vielen Überlebenden und einer Katastrophe machen – oder auch den zwischen einem intakten und bremsenden Airbag und einem zerfetzten.

Denkverbote verboten

Auch, in welchen Szenarien die errechneten um 60 Prozent verringerten Aufprallkräfte überhaupt ausreichen würden, eine Katastrophe zu verhindern, ist unklar. „Wenn Sie mit dem Auto bei 220 km/h verunglücken, hilft Ihnen ja auch der Airbag nicht viel“, sagt Bardenhagen.

Doch trotz all der offenen Fragen ist dem TU-Forscher eine gewisse Faszination für das Projekt anzumerken. „Es ist wichtig, dass solche Ideen, und scheinen sie zunächst noch so abwegig, diskutiert werden“, sagt er. Es dürfe „keine Denkverbote geben“.

Wie viele der Einwände von Fachleuten die Fachjury des James-Dyson-Awards für Erfinder schon kannte, als sie das „Project Rebirth“ von Wasim und Srinivasan in den diesjährigen Wettbewerb aufnahmen, kann man sich fragen. Weltweit berichten jedenfalls mehr und mehr Medien darüber. Der Tagesspiegel nun auch.

Luftsäcke und Staubsauger

Die Airbags für Airliner seien also schon jetzt ein Erfolg, sagt Bardenhagen, „weil sie eine super Werbung für den von Dyson ausgelobten Preis und dann eben auch die Produkte seiner Firma sind“. Die verkauft unter anderem Staubsauger und Haartrockner.

Am 5. November werden jedenfalls die Gewinner bekanntgegeben. Das Preisgeld von 40.000 Dollar würde aber auch nicht ausreichen, das System am realen Objekt, also einem echten Flugzeug, zu testen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid:

- false