© Courtesy of Alex Kachkine

Software und Drucker restaurieren Gemälde: Alte Schätze in neuem Glanz

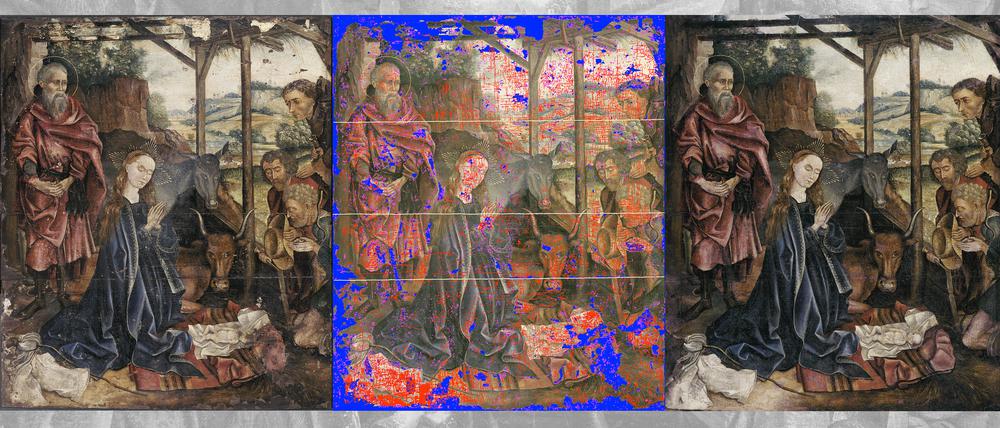

Alte Bilder zu restaurieren, ist eine Kunst für sich. Mithilfe digitaler Technologie könnten Masken gedruckt werden, die Spuren von Jahrhunderten verdecken – und missglückte Restaurationsversuche.

Stand:

Es beginnt, sobald die Künstlerin oder der Künstler den Pinsel beiseitelegen: Ölgemälde altern. Licht, Luft, Temperaturschwankungen und chemische Reaktionen in den Farbschichten lassen Farbtöne verblassen oder verändern sie. Farbschichten können aufreißen und abbröckeln. Viele so beschädigter Bilder werden daher nicht mehr ausgestellt.

Um zu zeigen, wie auch jahrhundertealte Werke einmal aussahen, können Ausstellende digitale Techniken nutzen. Sie können die Bilder scannen, fehlende oder verblasste Farben berechnen lassen und das Ergebnis auf einem Bildschirm oder als Druck zeigen. Digitale Restaurierungen mit gängiger Software dauern nur wenige Stunden.

Menschliche Restauratoren benötigen neben künstlerischem Auge und handwerklichem Geschick dagegen viel mehr Zeit und entsprechende Bezahlung. Aber das Ergebnis ihrer Arbeit sind wiederhergestellte Gemälde, die auch wieder ausgestellt werden können, nicht nur Bilddateien.

© Alex Kashkin

Unretouchiert zu neuem Glanz

Alex Kachkine, kunstbegeisterter Student am Massachusetts Institute of Technology in den USA, hat jetzt einen Weg gefunden, die Vorteile beider Methoden zu verbinden. Wie er im Fachmagazin „Nature“ berichtet, können Gemälde dabei auch gemäß moderner Standards als unretouchierte Zeugnisse ihrer Zeit bewahrt werden.

Kachkine entwickelte seine Methode anhand eines Gemäldes aus dem 15. Jahrhundert aus seinem Besitz. „Dieses Gemälde ist fast 600 Jahre alt und wurde schon mehrfach restauriert“, berichtet er. Es habe auch eine ganze Reihe von Übermalungen gegeben, die zunächst in traditioneller Handarbeit entfernt werden mussten.

Anschließend scannte er das gereinigte Gemälde, einschließlich der Bereiche, in denen die Farbe verblasst oder anderweitig beschädigt war. Mithilfe einer künstlichen Intelligenz analysierte er den Scan und ließ eine virtuelle Version des Gemäldes erstellen, wie es wahrscheinlich im Originalzustand ausgesehen hatte.

Mit einer weiteren selbst programmierten Software erstellte Kachkine eine Karte der Bereiche auf dem Originalgemälde, die farblich ausgefüllt wurden, und die festhielt, welche Farben dabei verwendet werden sollten. Per Drucker wurden dann diese Farben auf einen dünnen Kunststofffilm aufgebracht – nur an den Stellen, die bearbeitet werden mussten. Anschließend wurde noch eine weiße Schicht an den gleichen Stellen aufgetragen. „Um Farbe vollständig wiederzugeben, braucht man sowohl farbige als auch die weiße Tinte“, erklärt Kachkine.

Die Methode ist wahrscheinlich am ehesten für Gemälde von relativ geringem Wert geeignet, die sonst hinter verschlossenen Türen aufbewahrt würden.

Hartmut Kutzke, Kunstexperte der Universität Oslo

Den bedruckten Kunststoff brachte er dann mit der weißen Schicht zuerst auf das Gemälde auf und richtete ihn exakt aus, sodass von der Kunststoffseite aus betrachtet das Bild mit wiederhergestellten Farben sichtbar wurde. Auf Kachkines Gemälde wurden auf diese Weise an über 5600 Stellen Korrekturen in insgesamt über 57.000 Farbtönen aufgetragen. Der gesamte Prozess dauerte etwa 3,5 Stunden. Er selbst hätte für diese Arbeiten von Hand mehr als 200 Stunden benötigt, schätzt Kachkine.

Die verwendeten aufgebrachten Materialien seien sämtlich leicht löslich und könnten rückstandslos wieder entfernt werden, berichtet der Forscher. Die erfassten Daten könnten gespeichert und bei späteren Restaurationen erneut verwendet werden. Das sei bisher nicht möglich gewesen, sagt Kachkine.

Die Methode beruhe auf einer einfachen Idee, schreibt Hartmut Kutzke von der Universität Oslo in einem Kommentar zur Veröffentlichung. Ihre Ausführung sei jedoch anspruchsvoll. Fachleute für Kunstgeschichte, Restauration und Computertechnik müssten zusammenarbeiten. Für kleine Sammlungen sei das kaum umzusetzen, vermutet der Kunstexperte. Sie könnten die Methode aber vielleicht anwenden, wenn sie weiterentwickelt und automatisiert werde.

„Die Methode ist wahrscheinlich am ehesten für Gemälde von relativ geringem Wert geeignet, die sonst hinter verschlossenen Türen aufbewahrt würden“, vermutet Kutzke. Sie eigne sich möglicherweise zwar nicht für berühmte, wertvolle Kunstwerke, könnte jedoch beschädigte Gemälde aus der Lagerung holen und einem neuen Publikum zugänglich machen.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: