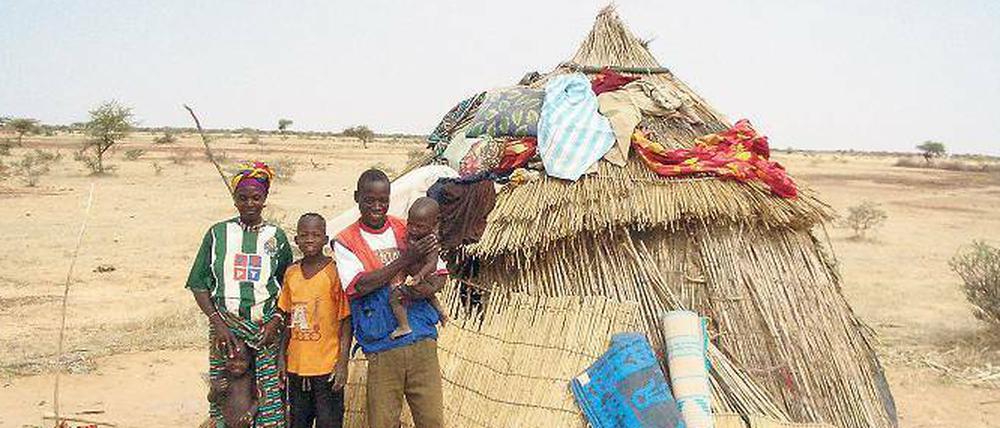

© Jonas Nielsen

Klima und Migration in Burkina Faso: Auf der Flucht vor Sonne und Regen

Wenn die Ernte ständig vertrocknet oder weggeschwemmt wird, müssen Menschen fliehen. Jonas Nielsen forscht zum Zusammenhang von Klima und Migration.

Stand:

Im „Land der aufrichtigen Menschen“ forscht Jonas Nielsen. In den vergangenen Jahren hat er es immer wieder für längere Zeit bereist, hat fernab europäischen Komforts in dem bitterarmen Land in einer einfachen Hütte gelebt. Einmal waren es sieben Monate am Stück. So konnte er an den täglichen Aktivitäten der Menschen teilnehmen, mit ihnen über ihr Alltagsleben sprechen, über ihre Einkommensmöglichkeiten, ihre Träume und Hoffnungen. Dass Nielsen sich für dieses Land interessiert, liegt jedoch weniger an der verheißungsvollen Bezeichnung der Einwohner. Der Juniorprofessor der Humboldt-Universität erforscht vielmehr die dortigen Bevölkerungswanderungen.

Burkina Faso heißt das Land mit offiziellem Namen und liegt im Westen Afrikas. Die Menschen leben zum Großteil von der Landwirtschaft. Doch es herrschen extreme klimatische Bedingungen. „In der Sahelzone gab es in den 50er und 60er Jahren viel Regen, in den 70er und 80er Jahren große Dürren“, sagt Nielsen. „Seit den 90er Jahren erleben wir eine andere Entwicklung. Das Klima ist in sehr kurzen Abständen sehr unterschiedlich.“ Während das eine Jahr sehr viele Niederschläge bringe, etwa 2003, könne es im darauffolgenden, wie 2004, extrem trocken sein. „Solche Veränderungen gehen unserer Meinung nach mit dem Klimawandel einher.“

Der Sozialanthropologe Nielsen will nun herausfinden, wie die Menschen mit dieser ständigen Bedrohung umgehen, wie diese äußeren Umstände ihr Migrationsverhalten beeinflussen. Denn wenn es zu heiß ist, vertrocknet ihre Ernte. Regnet es zu viel, wird sie aus dem Boden geschwemmt. „Immer mehr Menschen versuchen also, jenseits des Landlebens eine Existenz aufzubauen“, erzählt der 41-Jährige. Sie ziehen in die größeren Städte, in die Hauptstadt Ouagadougou zum Beispiel, gehen in die Nachbarländer oder nach Europa. Das sei für sie eine Überlebensstrategie. „Changing urban-rural linkages“, heißt Nielsens Forschungsgruppe am IRI THESys.

„Es gibt unheimlich viele Gründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen“, sagt Nielsen. Politische Ursachen wie Kriege, Konflikte, ein schlechtes Gesundheitssystem oder fehlende Bildungschancen gehörten dazu. Der Klimawandel sei also eine Ursache von vielen. „Wir wollen herausbekommen, welche Rolle er konkret spielt – und vor allem, wie wir den Menschen helfen können, mit diesem Problem umzugehen.“

Dazu seien weitere interdisziplinäre Forschungen nötig. „Wir brauchen verlässliche demografische, naturwissenschaftliche und klimatische Daten“, meint Nielsen. Noch sei die Datenlage für Länder wie Burkina Faso dünn. „Wir wissen zum Beispiel nicht, wie viele Menschen tatsächlich vom Land in die Hauptstadt gezogen sind.“ Man könne zwar mit Satellitenaufnahmen abschätzen, wie viel neuer Wohnraum entstanden sei. Daraus könne man aber nicht genau genug auf die Einwohnerzahl schließen. „Nur durch Interviews und teilnehmende Beobachtung können wir verlässliche Daten erheben.“

Deshalb reist der gebürtige Däne, der seit 2013 mit seiner Familie in Berlin lebt, regelmäßig nach Burkina Faso. Dort kann er in der Amtssprache Französisch mit den Menschen selbst reden. Wenn dies nur in einer der Landessprachen möglich ist, hat er einen Dolmetscher dabei. Ein Ökologe, eine Humangeografin, eine Rechtswissenschaftlerin und eine Soziologin arbeiten in seiner Gruppe zusammen.

Bereits in der Vergangenheit könnten Klimaveränderungen Migration mitverursacht haben. Historiker verweisen etwa auf das Pessimum, eine Periode, die zwischen 250 und 450 begann und etwa 750 endete. Damals war die mittlere Temperatur in Europa rund ein bis eineinhalb Grad niedriger als heute. Das Klima wurde feuchter, die Winter kühler. Missernten folgten. Die Menschen wurden anfälliger für Krankheiten. In diese Zeit fiel auch der Zusammenbruch des Weströmischen Reichs. Die Bevölkerungszahl der Gebiete, die vorher dazu gezählt hatten, ging im 6. Jahrhundert stark zurück. Nördlich der Alpen wurden viele Dörfer aufgegeben. Von etwa 375 bis 568 fanden die großen Völkerwanderungen statt. War das Pessimum damit eine ihrer Ursachen? „Vereinzelt sehen Historiker das so“, sagt die HU-Geschichtsprofessorin Claudia Tiersch.

Ein anderes Beispiel sei das Klimapessimum von 4100 bis 2500 vor Christus. „Aus dieser Zeit gibt es ebenfalls Berichte über Migration“, sagt die Historikerin. „Interessant ist dabei, dass die Folgen der Migration nicht nur negativ, sondern durchaus auch positiv beschrieben werden.“ So sei etwa die orientalische Stadtstaatenbildung eine Konsequenz, die als Beginn einer wirtschaftlichen und kulturellen Blütezeit gesehen werde.

Die aktuellen klimatischen Veränderungen in Burkina Faso scheinen allerdings weit davon entfernt, positive Folgen für die Menschen zu haben. „So gut wie jeder Einwohner des Landes ist davon betroffen“, sagt Jonas Nielsen. „Und wenn man bedenkt, dass die Menschen dort 75 bis 90 Prozent ihres Einkommens für die Ernährung aufwenden müssen, kann man sich vorstellen, wie extrem es sich für sie auswirkt, wenn ihre wirtschaftliche Basis wegbricht.“

- Dieser Text ist in der Beilage "Humboldt-Universität 2015" erschienen.

Roland Koch

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: