© Peter Endig/p-a/dpa

DDR-Heimkinder: Seelisch und körperlich misshandelt

Was erlebten Kinder in den Heimen der DDR? Dieser Frage geht jetzt ein Forschungsverbund nach.

Stand:

Mit der Erinnerung kommen auch die Schmerzen zurück. Und das Gefühl, ausgeliefert zu sein. Es sind die 1960er Jahre, Dagmar F. (Name geändert), nach der Geburt von ihrer Mutter zurückgelassen, lebt in einem Heim in der DDR und läuft mit anderen Kindern durch einen Flur. Eines reißt wohl eine Blume aus einem Trockengesteck, das als Deko an der Wand hängt.

Das Mädchen wird verdächtigt und zur Heimleiterin ins Büro geschickt, die ihr zur Strafe büschelweise die Haare ausreißt und brüllt: „Damit du mal siehst, wie es der Blume geht.“

Zeitlebens litt die heute 61-Jährige unter der Erinnerung an dieses und andere Erlebnisse in dem Heim, in dem sie vom vierten bis siebten Lebensjahr untergebracht war. Drei Jahre „seelische und körperliche Misshandlung“.

Das psychische Erleben der Betroffenen

Dagmar F. ist eine der Teilnehmerinnen im laufenden Forschungsverbund „Testimony – Erfahrungen in DDR-Kinderheimen. Bewältigung und Aufarbeitung“. Das Vorhaben widmet sich erstmalig umfassend dem psychischen Erleben der Betroffenen.

Es geht den Fragen nach, wie diese in den Heimen behandelt wurden und welche Folgen das im weiteren Lebensverlauf hatte. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert die Arbeiten der beteiligten Psychologen, Sozialwissenschaftler und Historiker bis 2022.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

„Die Bedingungen und psychosozialen Folgen der DDR-Heimerfahrung sind wissenschaftlich nicht gut untersucht“, sagt die Psychologin Birgit Wagner von der Medical School Berlin, „obwohl es knapp eine halbe Million Betroffene gibt, die sich zwischen 1949 und 1989 in solchen Heimen befanden. Gesellschaftlich ist das also ein ganz wichtiges Thema.“

In der DDR gab es rund fünfhundert Kinderheime. „Zu vielen haben wir weder Akten – diese wurden vernichtet – noch Zeitzeugen“, so der Ethikexperte Karsten Laudien von Evangelischen Hochschule Berlin, der mehrere Bücher zu der Thematik verfasst hat. Der größere Anteil waren sogenannte Normalheime, in denen 80 Prozent der Heimkinder – wie Dagmar F. – lebten.

Die übrigen zwanzig Prozent kamen in sogenannte Spezialheime, wohin Kinder und Jugendliche kamen, die seitens der DDR-Jugendämter als „schwer erziehbar“ galten und zu sozialistischen Persönlichkeiten umerzogen werden sollten. Warum jemand in ein Heim kam, konnte viele Gründe haben: In manchen Fällen vernachlässigten die Eltern tatsächlich ihr Kind, in anderen waren sie regimekritisch. Oder aber das Kind fiel durch sein aufbegehrendes Verhalten gegenüber dem herrschenden Gesellschaftssystem auf.

© Archiv Gedenkstätte GJWH Torgau

Sinnbild der DDR-Kinderheime ist heute der Geschlossene Jugendwerkhof Torgau, der als Gedenkstätte erhalten ist. Über die Verhältnisse dort ist auch am meisten bekannt. Gleichwohl nahm er als Disziplinareinrichtung eine Sonderstellung unter den Spezialheimen ein.

Wer die Einrichtung heute besucht, fühlt sich an ein Arbeitslager erinnert, schildert Wagner: „Die Kinder mussten sich bei der Ankunft im Flur nackt ausziehen. Dann wurden ihnen die Köpfe geschoren und schließlich wurden sie oft im Keller über mehrere Tage in einem dunklen Raum eingesperrt.“

Mit diesen Foltermethoden sollte der Willen der Kinder und Jugendlichen gebrochen werden. „Vom Jugendwerkhof Torgau wissen wir auch, dass Mädchen, aber wohl auch Jungen systematisch sexuell missbraucht wurden“, ergänzt Laudien.

Folgen von DDR-Heimen nicht gut erforscht

Unklar ist bis dato aber, wie viel von Torgau in anderen Heimen Alltag war. „Wir lernen Menschen kennen, die bis heute schwer leiden und stark traumatisiert sind. Wir haben aber genauso Personen, die uns sagen, dass ihre Zeit im Heim keineswegs schrecklich war, etwa auch, weil es zu Hause schlimmer war“, berichtet die Projektleiterin Heide Glaesmer, Psychotraumatologin von der Universität Leipzig.

Und Wagner bekräftigt: „Es rufen auch Menschen an, die sagen, dass ihre Zeit im Heim toll war, und die sich in den Medienberichten nicht wiederfinden.“

Gleichwohl charakterisieren Historiker und auch Zeitzeugen den Erziehungsstil in den Heimen als soldatisch und repressiv. Wer nicht gefragt wurde, sollte nicht reden. Häufig wurde das Kollektiv bestraft, wenn ein einzelnes Kind gegen die Regeln verstieß. „Dann bekamen beispielsweise alle kein Abendessen, und der Betreffende wurde von den Gleichaltrigen verprügelt“, schildert Laudien. Diese Form der Kollektiverziehung war wohl charakteristisch für die Erziehung in DDR-Kinderheimen.

Eine insgesamt schwarze Pädagogik mit psychischer und körperlicher Bestrafung und strengen Regeln ist aber genauso auch aus Heimen der BRD in der Nachkriegszeit bekannt. „Die DDR-Heimerziehung ist in dieser Hinsicht nicht das schwarze Schaf. Man hat diese Erziehungsideologie aus dem Nationalsozialismus mitgeschleppt“, sagt Silke Gahleitner, Psychologin an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin.

Obwohl die Erlebnisse in den Heimen individuell sehr unterschiedlich sind, betonen die dazu forschenden Psychologen doch: Gewalt, Demütigung, Unrecht und die Hilflosigkeit in einem unterdrückenden System, das jede Selbstverwirklichung unterband, provozierten bei den Heimkindern sich wiederholende Traumatisierungen.

Flashbacks und Albträume

„Schreckenserfahrungen bahnen sich dann unwillentlich in Flashbacks und Albträumen immer wieder ihren Weg in den Alltag. Die Betroffenen haben den Eindruck, die Geschehnisse ganz unmittelbar und mit allen körperlichen Empfindungen wieder und wieder zu erleben“, sagt Wagner. Sie leiden unter einer ständigen inneren Unruhe und Anspannung am Tag und Schlafproblemen in der Nacht.

Die Forscher kennen viele Betroffene mit Angststörungen und Depressionen, die teils nie ihren Platz im Leben fanden. Sie zogen sich sozial zurück, flüchteten mitunter in eine Sucht. Wer Torgau verließ, hatte keine anerkannte Ausbildung, sodass die Bewohner dieser und anderer Einrichtungen heute mitunter von Altersarmut bedroht sind.

Es ist kein Leichtes, sich an eine solche Zeit zu erinnern, die von Schrecken durchsetzt ist und über dreißig Jahre zurückliegt. F. hatte weder mit ihren Kindern noch mit ihrem Partner über die Geschehnisse gesprochen. „DDR-Heimerfahrungen sind extrem stigmatisiert. Die meisten vertrauen sich niemandem an“, sagt Wagner. „Das erhöht die psychische Belastung noch.“

© picture alliance / dpa

Erst als F. 2015 von Arbeitskollegen gemobbt wird und schließlich anderthalb Jahre lang mit einer Depression kämpft, wird ihr in einer Psychotherapie klar: „Ich habe immer versucht, es allen recht zu machen, um nicht bestraft zu werden. Wie damals.“ Ihre Vergangenheit fiel ihr zum ersten Mal auf die Füße, urteilt F.

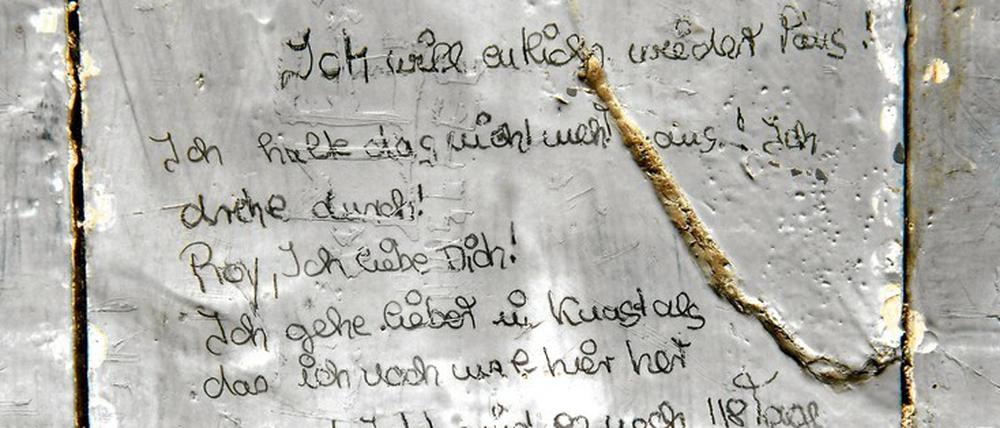

Inzwischen will sie sich ihr stellen und nimmt an einer Schreibtherapie im Testimony-Projekt teil. Über ein Internetportal schildert sie ihre Erinnerungen, begleitet von einem Psychologen – etwa, dass sie einmal, als sie nicht wie befohlen schlief, nachts barfuß auf dem kalten Boden stehen und für andere Kinder singen musste, da sie ja noch nicht müde sei. Manchmal holten die Erzieher alle Kinder nachts aus den Betten.

Sie mussten sich in soldatischer Manier aufstellen, um dann von den Betreuern verspottet zu werden: „Ihr seht ja aus wie Tannenbäume“. Warum? F. weiß es nicht mehr. Einmal werden ihre Füße in heißes Wasser gesteckt. Ihre Haut verbrennt nicht, aber es ist so heiß, dass sie bis heute Mühe hat, ein Fußbad zu nehmen.

„Bis zur Schreibtherapie dachte ich immer, die Sache mit dem Haareausreißen, sei das Schlimmste gewesen“, erzählt F. Aber während sie schreibt, entsinnt sie sich, dass sie vor der Entlassung tagelang in einem Zimmer eingesperrt und an einen Bettpfosten gebunden wurde. „Diese Ungewissheit und Angst, eingesperrt in diesem Zimmer, das hatte ich bis dahin nicht aufgearbeitet.“

Die Schreibtherapie soll eine Lücke in der psychotherapeutischen Versorgung schließen. Nur wenige Therapeuten kennen sich mit der DDR-Heimvergangenheit aus und können Hilfe anbieten. Die Betroffenen leben zudem über das ganze Bundesgebiet verstreut. Das spezielle Onlineangebot kann ihnen vor Ort helfen.

Eine Schreibtherapie kann helfen

Die Schreibtherapie orientiert sich an der kognitiven Verhaltenstherapie und hat sich bei Traumata nach Kriegserfahrungen und komplizierter Trauer den Studien von Birgit Wagner zufolge bewährt. Die depressiven Symptome bei geflüchteten Frauen aus Syrien und trauernden Angehörigen gingen zurück. Sie fassten wieder Lebensmut; ihr Selbstwertgefühl stieg messbar. Auch Metaanalysen bescheinigen dieser „Lebensrückblicktherapie“ eine gute Wirksamkeit.

„Die Erfahrungen werden in Erzählung eingebettet und dadurch leichter willentlich kontrollierbar. Das ist für die Verarbeitung von Traumata hilfreich“, erklärt Wagner. „Die Betroffenen machen in der Schreibtherapie außerdem die Erfahrung, dass sie die Erlebnisse aufschreiben können, ohne dass ihnen etwas Schlimmes passiert.“

Besonders bewegt haben F. die letzten beiden Aufgaben der Therapie. Sie soll sich an sich selbst als Mädchen in der damaligen Situation wenden. „Ich habe mich selbst getröstet“, sagt sie.

Psychologen nennen dies einen Perspektivwechsel. Die Fähigkeit, einen anderen Blickwinkel einzunehmen, hilft, Erlebnisse zu verarbeiten und mehrere Deutungen nebeneinander stehen zu lassen. Dadurch gewinnt der Betreffende Abstand zum Erlebten und kann der eingenommenen Rolle des Opfers entwachsen.

Und dann wendet sich F. in einem fiktiven Brief an jene Heimleiterin, die ihr die Haare ausgerissen hat. „Ich habe ihr geschrieben, dass sie sich nur wohlfühlt, wenn sie anderen wehtut.

Ob sie überhaupt Glück empfinden kann? Ob sie weiß, wie sich das anfühlt, wenn sie geliebt wird?“, sagt F.. „Es war eine Genugtuung, zu erfahren, dass die Täterin innerlich ein ganz schwacher Mensch war.“ Empathischer sei sie selbst durch die Therapie geworden und innerlich gewachsen. „Ich habe jetzt einen gewissen Frieden mit meiner eigenen Vergangenheit gefunden.“

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: