© IMAGO/PantherMedia/Kay Augustin

Deponieraum für Treibhausgas: CO₂-Speicherung unter der Nordsee ist „prinzipiell möglich“

Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, in 20 Jahren unterm Strich gar keine Treibhausgase mehr freizusetzen. Einige Emissionen werden sich aber kaum einsparen lassen. Wohin damit?

Stand:

Kohlendioxid (CO₂) tief unter der deutschen Nordsee zu speichern, sei „prinzipiell möglich“. Das sagen Forschende, die die Beschaffenheit des Meeresbodens auf seine Speicherkapazitäten für das Treibhausgas untersucht haben. Doch die Menge sei begrenzt und das Vorhaben nicht frei von Umweltrisiken.

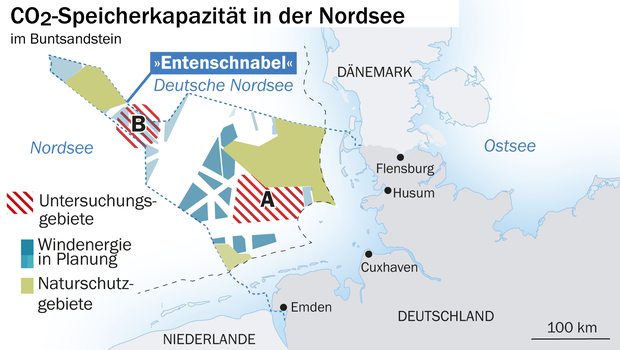

Die Forschenden im Projekt „Geostor“ ermittelten eine Speicherkapazität zwischen 0,9 und 5,5 Milliarden Tonnen CO₂. Die untere Grenze dieser Spanne liegt in der Größenordnung des derzeitigen jährlichen Ausstoßes von Treibhausgasen in Deutschland (ca. 650 Millionen Tonnen). Zwei Gebiete kämen für die Speicherung infrage. Eines liegt rund 100 Kilometer entfernt von der Küste entfernt, das andere etwa 300 Kilometer vor der Küste.

Nur für schwer vermeidbare Emissionen

Aus dem schwarz-roten Koalitionsvertrag geht hervor, dass CO₂-Speicherung „offshore außerhalb des Küstenmeeres in der ausschließlichen Wirtschaftszone“ ermöglicht werden soll. Auch „onshore“ soll CO₂ unterirdisch eingelagert werden können, „wo geologisch geeignet und akzeptiert“. Speicherprojekte an Land scheitern jedoch bereits bei der Standortsuche.

Auch die Speicherung unter dem Meeresgrund ist umstritten. .„Die wesentlichen Herausforderungen liegen aktuell darin, Vorkehrungen zu treffen, mit denen Leckagen aus dem Speichergestein vermieden werden können“, sagt Klaus Wallmann vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. Der Wissenschaftler koordiniert Geostor, das kürzlich einen Zwischenbericht vorlegte.

© Geostor I Tsp/Rita Boettcher

Um Meeresbewohner wie etwa die Schweinswale der Nordsee zu schützen, gelte es, den Unterwasserlärm bei der Speichererkundung und -überwachung zu begrenzen. Zudem müsse die Konkurrenz um die Flächen – etwa mit Betreibern von Offshore-Windparks – in der Meeresraumplanung berücksichtigt werden.

Die wichtigste Einschränkung: Es sollte nur eine CO₂-Restmenge in die Gesteinsformationen unter dem Meeresgrund gepresst werden, deren Entstehung sich trotz konsequenter Klimapolitik nicht vermeiden lässt.

Sammeln geplant, deponieren fraglich

Deutschland hat sich mit dem Bundes-Klimaschutzgesetz selbst verpflichtet, bis zum Jahr 2045 das Ziel Treibhausgasneutralität zu erreichen. Nach dem Jahr 2050 soll sogar unterm Strich CO₂ aus der Atmosphäre entfernt werden.

In einigen Bereichen wie etwa im Verkehr und auch der Landwirtschaft werden aber voraussichtlich auch dann noch Emissionen entstehen. Diese könnten durch die direkte Entnahme von CO₂ aus der Luft ausgeglichen werden. An Gaskraftwerken und Industrieanlagen weiterhin freigesetztes CO₂ könnte vor Ort eingefangen werden.

Laut Koalitionsvertrag soll auch die Stahlindustrie „CCS-Technologien“ zur Abscheidung und Einlagerung von CO₂ nutzen können. Bislang ist jedoch noch offen, wie man mit dem anfallenden Gas umgehen will. Anstelle das Gas einzulagern, könnte es auch als Grundstoff für die chemische Industrie genutzt werden. Bislang fallen dafür aber noch zu große Mengen CO₂ an.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: