© Jeong et al., Sci. Adv. 11, eadr7320 (2025)/Bearbeitung Tagesspiegel

Immer wieder zu heiß und trocken: Forschende sehen ein beunruhigendes Muster in der Atmosphäre

Immer öfter gibt es Hochdruckgebiete, die sich kaum von der Stelle rühren und anhaltende Hitze und Dürre auslösen. Forschende sind jetzt dem atmosphärischen Muster dahinter auf der Spur.

Stand:

Die Regionen in Europa und Asien, in denen häufig Hitzewellen und Dürren auftreten, haben sich seit dem Jahr 2000 deutlich verändert. Dies haben Klimaforscher anhand von Messdaten und Computermodellen entdeckt.

Die Gruppe um Jee-Hoon Jeong von der Sejong University in Seoul sieht einen Zusammenhang mit der starken Erwärmung des Nordwest-Atlantiks und der Erhöhung der Niederschlagsmenge in der Sahelzone in Afrika.

„Die Folgen dieser Verschiebung sind tiefgreifend und haben erhebliche Auswirkungen auf Waldbrände, Landwirtschaft, Ernährungssicherheit, Wasserressourcen und Ökosysteme“, heißt es im Fachjournal „Science Advances“. In ganz Eurasien wachse das Risiko für Hitzewellen-Dürre-Extreme.

© imago/Xinhua/IMAGO/Li Zhipeng

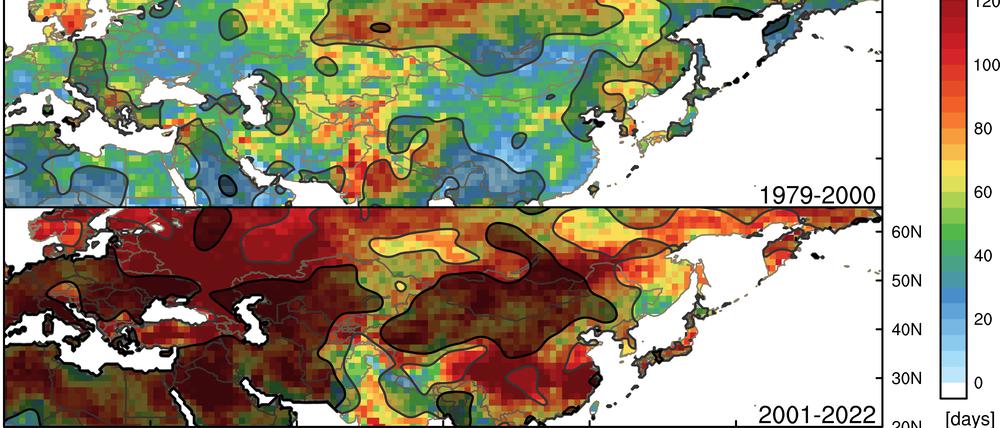

Im Zeitraum 1979 bis 2000 konzentrierten sich Hitzewellen auf Zentralsibirien, Nordwestindien und Zentralasien sowie China und den Fernen Osten, während Dürren vor allem in Zentralsibirien und Nordwestindien auftraten. „Bemerkenswerterweise hat sich dieses Muster in den letzten beiden Jahrzehnten (2001-2022) nahezu umgekehrt“, schreiben die Studienautoren: „Die meisten Hitzewellen treten nun in Regionen auf, in denen sie zuvor selten waren, etwa im europäischen Teil Russlands und Südeuropas, in Ostasien und Südchina, wo sich die Zahl der Hitzewellen fast vervierfacht hat.“

Das gleichzeitige Auftreten von Hitzewellen und Dürren in ganz Eurasien ist kein bloßer Zufall.

Jee-Hoon Jeong et al., Sejong University, Südkorea

Die schwersten Dürren der letzten Jahrzehnte wiederum traten in Ost- und Südeuropa, dem Nahen Osten und Nordafrika, dem Kaukasus, der Mongolei und Nordchina auf. Den Forschenden fiel auf, dass Hitzewellen und Dürren immer häufiger zusammenfallen, was vor 2000 nicht so oft der Fall war. „Das gleichzeitige Auftreten von Hitzewellen und Dürren in ganz Eurasien ist kein bloßer Zufall, sondern vielmehr ein verflochtenes Muster großräumiger atmosphärischer Zirkulation und Landoberflächenveränderungen“, heißt es in der Studie.

Die Wissenschaftler nutzten unter anderem die Auswertung von Baumringen von 33 Orten in Europa und Asien, um die Verteilung von Hitzewellen und Dürren bis zum Jahr 1740 zurückzuverfolgen. Dabei entdeckten sie ein neues Muster der Verteilung von Hochs und Tiefs, das sie transeurasische Hitzewellen-Dürre-Reihe (TEHD) nennen und das vor allem im Juli und August auftritt.

Es war bereits im 20. Jahrhundert erkennbar, doch Häufigkeit und Intensität des atmosphärischen Zirkulationsmusters haben sich seit 2000 deutlich erhöht. Nach Angaben der Forscher löst es zunehmend ein anderes Muster ab, das bisher als Verursacher vieler Hitzewellen und Dürren auf der Nordhalbkugel galt: die zirkumglobale Telekonnektion (CGT). Auch sie bildet Hochdruckgebiete aus, die sich kaum von der Stelle rühren.

© dpa/Julian Stratenschulte

Typischerweise befinden sich die Hochs bei der CGT über Nordwesteuropa, Zentralasien, Ostasien, Nordpazifik und Nordamerika. Bei der TEHD bilden sich hingegen sehr stabile Hochs über dem europäischen Teil Russlands, über der Mongolei und Nordchina sowie über Ostsibirien. Ihren Computermodellen entnahmen die Forscher, dass die starke Erwärmung des Nordwest-Atlantiks (zwischen Grönland sowie Kanada und den USA) mit dem neuen Muster in Verbindung steht. Im gleichen Zeitraum haben auch die Niederschläge in der Sahelzone deutlich zugenommen, was Jeong und Kollegen ebenfalls als mögliche Quelle für das veränderte Zirkulationsmuster ansehen.

Die Simulationen weisen darauf hin, dass die jüngste TEHD-Verstärkung und die damit einhergehende starke Zunahme von Hitzewellen und Dürren in Eurasien eine Folge des vom Menschen verursachten Klimawandels sind. Zu prognostizieren ist demnach, dass die Auswirkungen in ganz Eurasien unter höheren Emissionsszenarien immer stärker ausfallen werden.

Die Studienautoren mahnen bei ihren Ergebnissen aber auch zu Vorsicht bei der Interpretation ihrer Daten: „Abgesehen von den Unsicherheiten bei der Rekonstruktion von Baumringen ist die Beobachtungsaufzeichnung der Variabilität der Meeresoberflächentemperaturen im Nordwest-Atlantik und der Niederschläge in der Sahelzone relativ kurz und begrenzt zuverlässig.“ (dpa)

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: