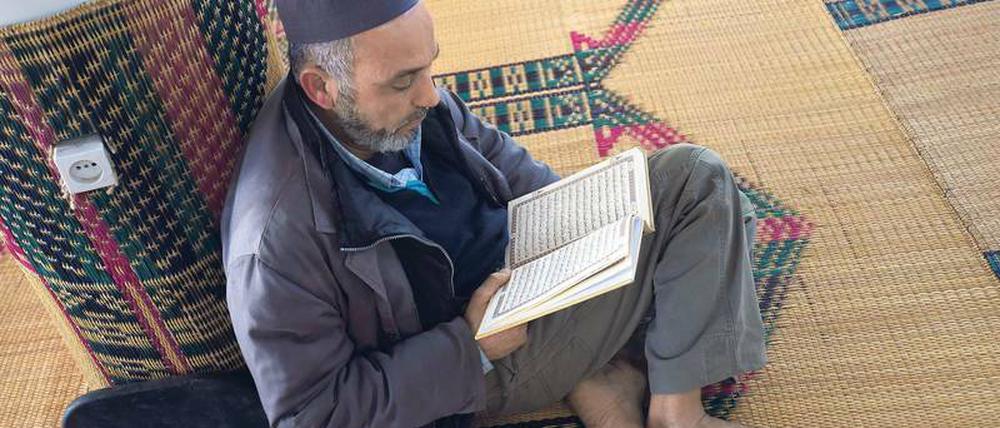

© Fethi Belaid/AFP

Islamwissenschaft: Islamforscher sind im permanenten Stresstest

Weder „Islamversteher“ noch „Orientalisten“: Plädoyer für eine kritische Islamwissenschaft. Ein Gastbeitrag.

Stand:

Die Islamwissenschaft bewegt sich, wie andere Kultur- und Sozialwissenschaften auch, in dem Spannungsfeld zwischen wissenschaftlichem Diskurs und öffentlicher Diskussion: Der derzeit dominierende wissenschaftliche Diskurs gibt an, alle Begriffe, Vorstellungen und Verhältnisse seien durch Sprache und Handeln von Menschen gestaltet („sozial“ oder „diskursiv konstruiert“). Er fürchtet die Grenzziehung und tabuisiert jede Form des Essenzialismus. Den Islam gibt es demzufolge nicht, die Frau im Islam auch nicht und den islamischen Staat schon gar nicht.

Die öffentliche Diskussion dagegen lebt geradezu von der Grenzziehung und der Essenzialisierung, und zwar nicht nur bei der Kritik am Islam und den Muslimen, sondern auch bei ihrer Verteidigung. Radikale Islamisten essenzialisieren nicht weniger als radikale Islamkritiker, und selbst liberale Muslime widerstehen nicht immer der Versuchung, ihr Islamverständnis als das koranisch einzig richtige darzustellen. Die Islamwissenschaft steht so gewissermaßen im permanenten Stresstest. Sie muss, will sie das Feld nicht von vornherein den Vereinfachern überlassen, in beide Richtungen sprech- und ansprechfähig sein. In die wissenschaftliche ebenso wie in die außerwissenschaftliche Richtung – sofern es bei letzterer um den Austausch von begründeten Argumenten geht.

Aufgefordert, ein Bekenntnis abzulegen

Als kritische Wissenschaft bewährt sie sich, indem sie zum einen ihren Forschungsgegenstand in überprüfbarer Weise bearbeitet und zum anderen so konsequent wie möglich die Voraussetzungen der eigenen wissenschaftlichen Arbeit durchdenkt, die Kritik also mit der Selbstkritik verbindet. Das ist bekanntlich leichter gesagt als getan. Die Prämissen des eigenen Denkens konsequent auszuloten und für sich und andere transparent zu machen, ist schwer und meiner Ansicht nach kaum je restlos bewältigt. Islamwissenschaftlerinnen und Islamwissenschaftler werden nun aber, und ich würde behaupten: dringlicher als andere Kultur- und Sozialwissenschaftler, vor allem bei aktuellen Themen häufig aufgefordert, nicht allein ihre wissenschaftliche Position offenzulegen, sondern persönlich Stellung zu beziehen.

Sie sollen regelrecht Bekenntnis ablegen: Wie stehen Sie, ganz persönlich, zu Kopftuch und Schleier? Wie bewerten Sie, ganz persönlich, den Koran? Überzeugt Sie, ganz persönlich, der Islam? Und wenn ja, sind Sie Muslimin? Oder warum konvertieren Sie nicht? Das Drängen auf Bekenntnis reicht zeitlich hinter die Einrichtung bekenntnisorientierter Professuren und Institute zurück, die in der Regel unter „islamischer Theologie“ firmieren. Es wird durch diese Zweiteilung des Faches jedoch durchaus befördert.

Gleichzeitig spiegelt sich in diesem Drängen der Anspruch auf Echtheit, Authentizität, Identität, der gerade in den Zeiten einer beschleunigten Globalisierung allerorten erhoben wird. Wer darf für und über wen sprechen? Die Frage wird naheliegenderweise dort besonders heftig diskutiert, wo ungleiche Machtverhältnisse herrschen oder als gegeben gelten. Dürfen Angehörige einer Mehrheit für und über Minderheiten sprechen, zumal wenn ihr Verhältnis kolonial und/oder rassistisch belastet ist? Der heftige Streit um blackfacing – bei dem weiße Schauspieler farbige Personen darstellen, statt deren Rollen von farbigen Schauspielern spielen zu lassen – handelt von nichts anderem.

Unter Orientalismusverdacht

So problematisch die Annahme ist, ausgerechnet Schauspieler müssten mit ihrer Rolle identisch sein, muss das dahinterliegende Problem auch die Islamwissenschaft interessieren. Für sie spielt nach wie vor der Orientalismusverdacht eine große Rolle, der Verdacht also, westliche Wissenschaftler zeichneten den Islam in kolonialer Tradition als das schlechthin andere Gegenbild zur westlichen Zivilisation, um diese als überlegen auszuweisen und ihn als unterlegen. Islamwissenschaftlerinnen und Islamwissenschaftler, die ihr Forschungsgebiet in der Regel gewählt haben, weil sie von ihm in der einen oder anderen Weise fasziniert sind, haben mit diesem Grundverdacht durchaus zu kämpfen.

Weiter geht aber die Frage, welche Bedeutung der Unterscheidung in eine Binnen- und eine Außensicht zukommt und gegebenenfalls wofür. Können über den Islam authentisch und autoritativ nur Musliminnen und Muslime Auskunft geben, genauer gesagt: bekennende und praktizierende Musliminnen und Muslime, weil sie aus der Binnensicht sprechen und neben dem Sachwissen eine lebendige Erfahrung einbringen, die den Außenstehenden in der Regel verschlossen ist?

Hier würde ich doch auf einigen Unterschieden beharren: Zum einen kommt es auf das Thema an, zum anderen auf den Anspruch. Über Mystik und religiöse Empfindungen sollten vielleicht tatsächlich nur diejenigen reden, die über die entsprechende Sensibilität und Erfahrung verfügen, die allerdings durch die bloße Zugehörigkeit zur jeweiligen Religionsgemeinschaft nicht garantiert werden. Aber warum sollten theologische Fragen den Gläubigen vorbehalten bleiben? Eine bekenntnisgebundene Kunst-, Geschichts- und Gesellschaftswissenschaft scheint mir, milde ausgedrückt, problematisch.

Auch die Islamwissenschaftlerin kann entscheiden, ob eine Praxis islamisch ist

Das Leben des Propheten Muhammad und die frühe islamische Geschichte lassen sich sehr wohl aus frommer Perspektive erzählen, aber eine Geschichtswissenschaft, die als solche anerkannt werden will, muss anderen Standards folgen und kann das auch, gleichgültig, ob die beteiligten Historikerinnen und Historiker Muslime sind oder nicht. Kritische Wissenschaft ist nicht an die Religionszugehörigkeit gebunden.

Bleibt die Frage des Anspruchs: Natürlich werden als religiöse Autoritäten nur qualifizierte Angehörige der jeweiligen Religionsgemeinschaft anerkannt werden. Ein katholischer Gläubiger wird sich von einem orthodoxen nicht vorschreiben lassen, wie er das Abendmahl oder die christliche Ikonografie zu verstehen hat, und eine Muslimin nicht von einer Nichtmuslimin, wie der Glaube belohnt und der Unglaube bestraft wird und welche Rolle dabei die Einhaltung der Scharia spielt.

Die auf Wissen beruhende Autorität aber ist nicht an die Religionszugehörigkeit geknüpft. So lassen sich die in Teilen theologisch begründeten Unterschiede zwischen Sunniten und Schiiten aus der Außenperspektive sehr wohl erkennen. In letzter Konsequenz kann auch die Islamwissenschaftlerin entscheiden, ob eine bestimmte Vorstellung oder Praxis als islamisch gelten kann – nur vorschreiben kann sie das niemandem. Rederecht besitzt sie, religiöse Autorität nicht.

Aufgeheizte Debatten über Islam, Koran, Israel-Palästina

Um noch einmal auf die Frage der Position zurückzukommen: Was von Islamwissenschaftlerinnen und Islamwissenschaftlern vor allem mit Blick auf aktuelle Themen häufig gefordert wird, ist „Haltung“, und damit ist mehr gemeint als wissenschaftliche Redlichkeit. Wieder zeigt sich hier das Beharren auf Echtheit, Authentizität, Integrität, wieder die Erwartung, die Person solle als Person hinter ihren Positionen stehen.

Die Debatten um den Islam und den Koran, den Israel-Palästina-Konflikt, die Türkei und Iran, um muslimischen Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus sind aufgeheizt und emotional befrachtet. Dementsprechend schwer ist es, eine wissenschaftlich haltbare Position zu entwickeln und angesichts unterschiedlicher Erwartungen aufrechtzuerhalten, um in diesem Sinn Haltung zu bewahren.

Eine Grundbedingung wissenschaftlicher Rede wird in der öffentlichen Diskussion nicht immer geschätzt, nämlich zu differenzieren, abzuwägen, auf Widersprüche und Mehrdeutigkeiten hinzuweisen und die Dinge nicht einfacher erscheinen zu lassen, als sie sind – all das wohlgemerkt in klarer Sprache. Die abwägende, Widersprüche nicht verschleiernde Rede wird häufig als schwach und unentschieden wahrgenommen.

Wer den Islam nicht als Religion der Gewalt geißelt, gilt als Islamversteher; wer Probleme benennt, als Orientalist. Dem muss man standhalten, selbst wenn einem, was häufig genug geschieht, das Wort im Mund umgedreht wird. Die Islamwissenschaft muss sich, gerade weil sie den Anspruch auf wissensbasierte Autorität erhebt, einer öffentlichen Diskussion stellen, in der genug unfundierte Meinungen geäußert werden – allerdings nur dort, wo es tatsächlich um Diskussion geht und nicht um Apologie oder Diffamierung.

Gudrun Krämer leitet das Institut für Islamwissenschaft und die Berlin Graduate School Muslim Cultures and Societies der FU Berlin. Zum Thema „Islamwissenschaft im öffentlichen Diskurs“ läuft im Wintersemester eine Ringvorlesung an der Freien Universität.

Gudrun Krämer

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: