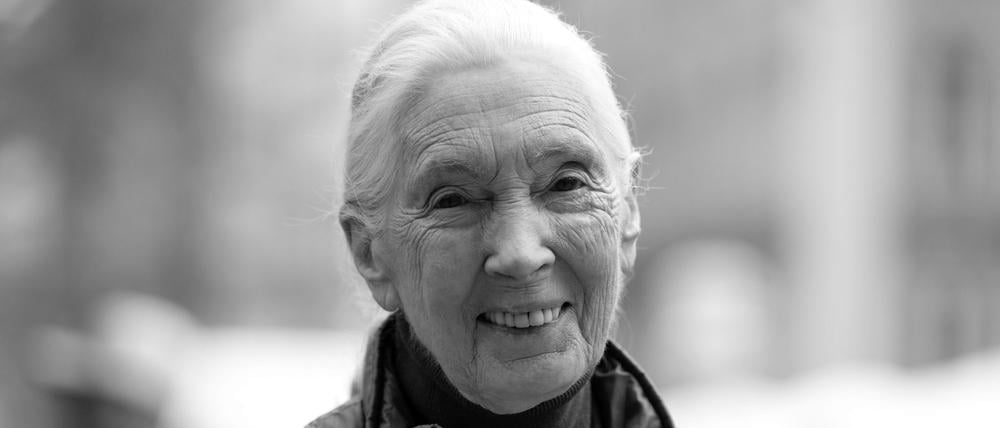

© dpa/Sven Hoppe

Pionierin der Verhaltensforschung: Jane Goodall im Alter von 91 Jahren gestorben

Sie war auf einer Lesereise in Kalifornien unterwegs. Bis zum Schluss engagierte sie sich für Umwelt und Tierschutz. Jetzt ist Schimpansenforscherin Jane Goodall im Alter von 91 Jahren gestorben.

Stand:

Die britische Umweltaktivistin und Schimpansenforscherin Jane Goodall ist tot. Die Ikone der Umweltschutzbewegung starb im Alter von 91 Jahren auf einer Lesereise in Californien, wie das Jane-Goodall-Institute am Mittwochabend in den Sozialen Medien mitteilte.

„Dr. Goodalls Entdeckungen als Ethologin haben die Wissenschaft revolutioniert und sie war eine rastlose Befürworterin für den Schutz und die Wiederherstellung der Umwelt“, hieß es in der Mitteilung weiter.

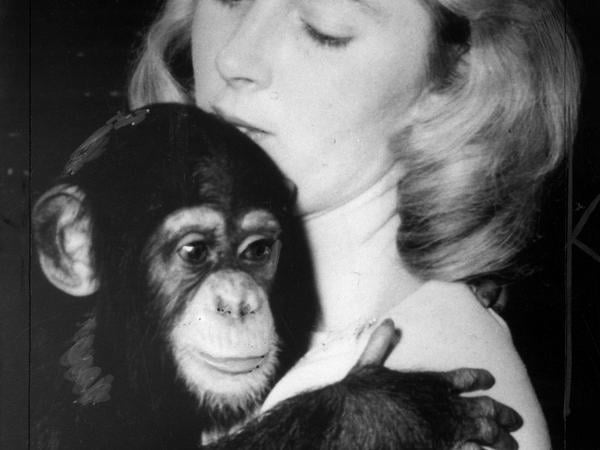

© dpa/Jane Goodall Institute

Die Verhaltensforscherin war die Erste, die über viele Jahre lang wilde Schimpansen in Afrika beobachtete. Dabei machte sie bahnbrechende Entdeckungen, die bei anderen Wissenschaftlern zunächst allerdings auf großes Misstrauen stießen.

Goodall wurde am 3. April 1934 in London geboren. Nach der Schule ließ sie sich zunächst zur Sekretärin ausbilden. Ihre außergewöhnliche Beziehung zu den Menschenaffen beginnt bereits, als Goodall noch eine junge Frau ist.

Auf Einladung einer ehemaligen Mitschülerin reiste sie dann 1957 nach Kenia, wo sie den britischstämmigen Wissenschaftler und Paläoanthropologen Louis Leakey kennenlernte.

Er schickte sie 1960 zur Schimpansen-Beobachtung in das Wildreservat von Gombe am Tanganjika-See in Tansania – mit Zelt und Blechtellern im Gepäck.

Zunächst von ihrer Mutter begleitet, trotzt Goodall monatelang jeder Witterung und allerlei Gefahren wie Giftschlangen, um in die Nähe ihrer Forschungsobjekte zu gelangen – zunächst vergeblich. Die Schimpansen laufen davon. Doch nach und nach gewöhnen sich die Tiere an den Anblick des „fremden weißen Menschenaffen“, wie sie sich selbst gerne nennt. Bald wird sie Teil ihrer Gemeinschaft.

Zwei Jahre später durfte Goodall, die nie studiert hatte, sich mit einer Ausnahmegenehmigung an der Universität Cambridge zur Promotion einschreiben. 1965 wurde ihr der Doktortitel verliehen.

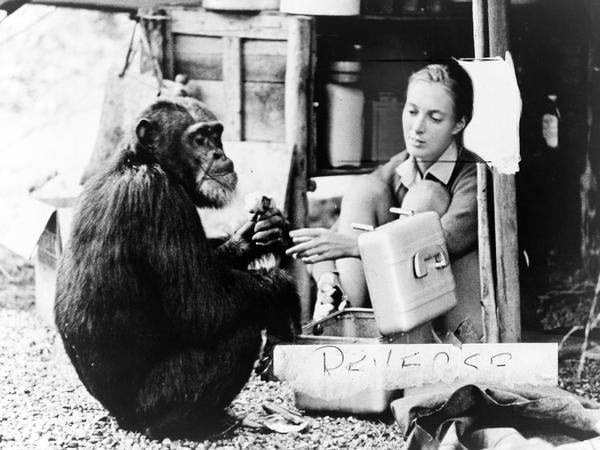

© imago images / United Archives International/via www.imago-images.de

Goodall wurde neben Diane Fossey (Gorillas) und Birute Galdikas (Orang-Utans) eine von drei Frauen, die Langzeitstudien über Menschenaffen begannen. Damit revolutionierte sie die Verhaltensforschung bei Menschenaffen. So erkannte sie, dass Schimpansen – genau wie Menschen – ganz individuelle Persönlichkeiten sind.

Zuvor war man davon ausgegangen, dass dazu nur der Mensch fähig sei. Die Forscherin räumte auch mit dem Irrglauben auf, Schimpansen seien friedliche Vegetarier, und zeigte, dass sie sogar Kriege gegen andere Affengruppen führen.

„Zum Glück war ich nicht an der Universität“

„Damals in den frühen 60er-Jahren glaubten viele Wissenschaftler, dass nur Menschen einen Verstand haben, dass nur Menschen in der Lage sind, rational zu denken“, sagt sie in dem Dokumentarfilm „Jane“, in dem viele Aufnahmen aus der frühen Zeit ihrer Forschung zu sehen sind. „Zum Glück war ich nicht an der Universität und wusste diese Dinge nicht“, fügt sie hinzu.

© imago images / United Archives/imago stock&people

Jane Goodall lebte 25 Jahre lang im „Gombe Stream National Park“ in Tansania, wo sie mit Hilfe von Sponsoren ihr Camp zur Forschungsstation ausbaute. Als 1974 allerdings Rebellen vier ihrer Mitarbeiter entführten, stand das Projekt zwischenzeitlich auf der Kippe.

Sie gibt den Schimpansen Namen statt Nummern

Die Methode der „teilnehmenden Beobachtung“ erweist sich als erfolgreicher als alles andere, was zuvor versucht worden war. Sie beinhaltet jedoch auch das Füttern mit Bananen und eine Interaktion mit den Tieren, die zu Kritik führt. Beispielsweise gilt es als unwissenschaftlich, den Schimpansen Namen statt Nummern zu geben.

Goodall lässt sich davon nicht beirren. Ihr bester Freund wird David Greybeard, ein gutmütiges männliches Tier mit weiß-grauem Haar am Kinn, das als erstes wagt, in ihre Nähe zu kommen. Greybeard öffnet ihr die Tür zur Erforschung der Gruppe.

© IMAGO/GRANGER Historical Picture Archive/imago

Sie beobachtet Greybeard, wie er mit einem Stöckchen in einem Termitenbau stochert und damit die Insekten fängt. Er präpariert sogar Zweige dafür, indem er die Blätter abstreift. Als sie Leakey von dieser Beobachtung berichtet, telegrafiert er zurück: „Jetzt müssen wir entweder den Menschen neu definieren. Werkzeug neu definieren. Oder wir müssen Schimpansen als Menschen anerkennen.“ Bis dahin galt die Verwendung von Werkzeugen als wichtigste Unterscheidung zwischen Menschen und Tieren.

„Ich hatte keine Ahnung von der Brutalität“

Goodall beobachtet auch zärtliches Verhalten, Umarmungen, Berührungen und Trauer in Gombe. Eine verheerende Polio-Epidemie unter den Affen und später tödliche Auseinandersetzungen zwischen den Tieren bringen jedoch Ernüchterung in die beinahe paradiesisch anmutende Welt. „Ich dachte, sie wären wie wir, aber netter als wir“, sagt Goodall rückblickend und fügt hinzu: „Ich hatte keine Ahnung von der Brutalität, die sie an den Tag legen können.“

Als Inspiration für ihren bereits als Kind gehegten Wunsch, in der Wildnis unter Tieren zu leben, nennt sie oft die Kinderbuchreihen Doctor Dolittle und Tarzan. Scherzend sagt sie oft, sie sei enttäuscht gewesen, weil Tarzan die falsche Jane geheiratet habe.

Sie selbst heiratet den niederländischen Tierfilmer und Fotografen Hugo van Lawick, dessen Aufnahmen erheblich zu ihrem Ruhm beitragen. Die Ehe zerbricht nach zehn Jahren. Später heiratet sie den Direktor der tansanischen Nationalparks Derek Bryceson, der aber schon 1980 stirbt.

Von der Forscherin zur Aktivistin

Eine Konferenz über die Bedrohung von Menschenaffen in Chicago brachte 1986 eine weitere Wende in ihrem Leben. Aus der Verhaltensforscherin wurde im Laufe der Jahre eine unermüdliche Tierschutz- und Umweltaktivistin. Sie gründete das Jane Goodall Institute, um den respektvollen Umgang mit Tieren und der Natur zu vermitteln.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Mit Schülern startete sie in Tansania die Aktion „Roots & Shoots“ (Wurzeln und Sprösslinge). Heute existieren Gruppen in zahlreichen Ländern, die sich mit Projekten für eine bessere Welt engagieren.

Bis ins hohe Alter reiste Goodall fast das ganze Jahr um die Welt. Für viele wird sie so in Erinnerung bleiben, wie ein Naturschützer in Afrika sie einmal bezeichnete: als fleißiger Engel.

Mittlerweile gibt es weltweit 27 Niederlassungen von Jane-Goodall-Instituten, die sich für umfassenden Natur- und Artenschutz einsetzen. In Deutschland ist der Sitz in München. 1991 rief sie auch eine Kinder- und Jugendorganisation ins Leben, die es mittlerweile in über 100 Ländern gibt. Um ihr Werk nach ihrem Tod zu sichern, hat Goodall eine Stiftung aufgebaut. (KNA/dpa)

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: