© AFP/NASA

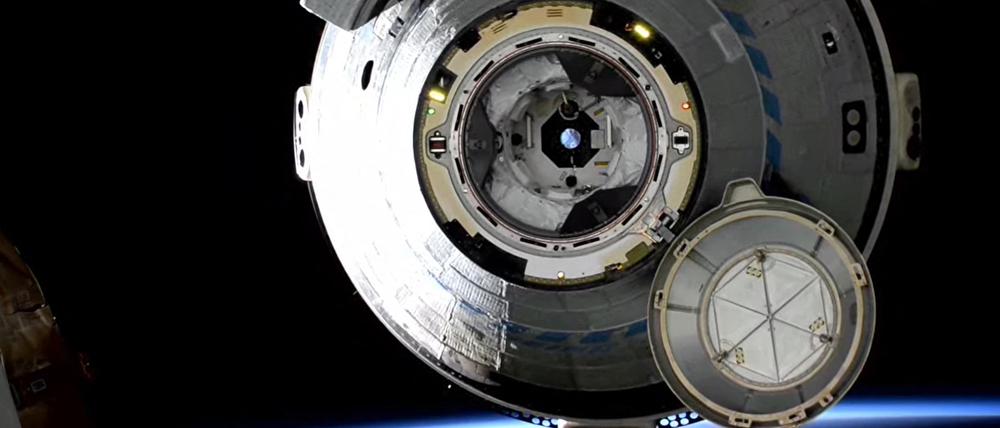

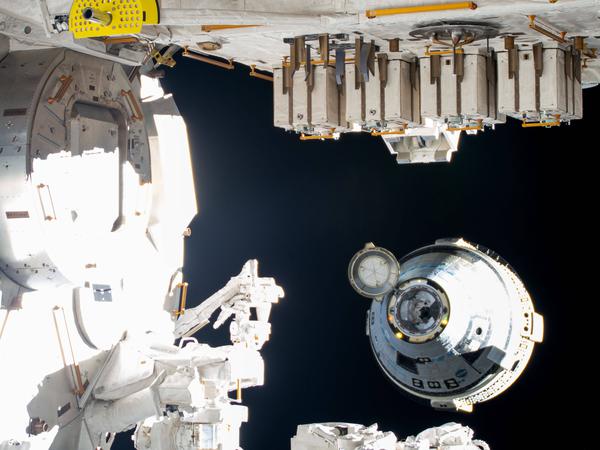

Wenige Meter vorbei an der Katastrophe: Starliner wäre fast mit ISS kollidiert

Neun Monate mussten Suni Williams und Butch Wilmore auf der ISS ausharren. Jetzt erst wird klar, dass es bei ihrem Hinflug fast einen Zusammenstoß mit der Raumstation gegeben hätte.

Stand:

Es war eine Frage von wenigen Metern und von wenigen Sekunden. Ein weiterer Triebwerksausfall, und aus dem Raumschiff Starliner wäre gleich auf seinem ersten bemannten Flug ein antriebsloses Wrack im Weltraum geworden. Doch es kam anders. So gerade noch.

Nach seiner Rückkehr auf die Erde berichtete Butch Wilmore – einer der beiden für neun Monate auf der Internationalen Raumstation gestrandeten Astronauten – nun erstmals über die letzten Sekunden des Anflugs des Starliners auf die ISS. Die Ausführungen des Kommandanten zeigen nun, wie groß am 6. April 2024 die Gefahr für die beiden Astronauten im Raumschiff und für die siebenköpfige Crew auf der ISS war.

© dpa/AP/Nasa/Uncredited

Während der letzten Meter der Annäherung fielen nacheinander vier von fünf Schubdüsen des Raumschiffs aus – nicht ganz zur Überraschung von Wilmore: Der Nasa-Astronaut hatte im Vorfeld des Starts gewarnt, dass diese Möglichkeit besteht, denn auch bei den unbemannten Testflügen zuvor hatte der Antrieb der Kapsel Schwierigkeiten gemacht.

© IMAGO/Iss Crew/Nasa

Nach dem ersten verabschiedete sich auch das zweite Triebwerk, keine 300 Meter von der ISS entfernt. Da waren’s nur noch drei. Und drei bedeutet: Trotz aller Redundanz darf nur noch eine weitere Steuerdüse ausfallen, bevor die Kapsel Gefahr läuft, ihre Fähigkeit zu verlieren, sich im Raum dreidimensional orientieren und damit manövrieren zu können.

Das Risiko war Wilmore zu groß: Er schaltete den Autopiloten aus und übernahm manuell die Steuerung des Starliners.

Kurz darauf versagte auch das dritte Triebwerk seinen Dienst. Alle Ausfälle traten am Heck des Schiffs auf, an einem separaten Servicemodul, das hinten an dem eigentlichen Starliner angebracht ist und das die eigentliche Crewkapsel mit Energie versorgt und antreibt. Damit waren alle Sicherheitsreserven verbraucht. Ein weiterer Ausfall, und die Kapsel wäre nicht mehr steuerbar.

Augen zu und durch?

Und auch dieser Ausfall ließ nur Sekunden auf sich warten. Ein viertes Triebwerk fiel aus. Mit nur einem verbliebenen konnte Wilmore das Raumschiff auch von Hand nicht mehr verlässlich steuern. Binnen Sekunden mussten die Bodenkontrolle in Houston sowie Wilmore und Kollegin Suni Williams an Bord einer manövrierunfähigen Kapsel eine Entscheidung treffen: Abbruch der Mission und Wiedereintritt in die Erdatmosphäre oder trotzdem einen Andockversuch wagen?

Ein Eintauchen in die irdische Lufthülle mit einem unzuverlässigen Antrieb, der das richtige Ausrichten der Kapsel – also mit dem Hitzeschild voran – so gut wie unmöglich machte, schien der US-Raumfahrtbehörde Nasa das größere Risiko zu sein. Und so entschied sie in letzter Sekunde, die gesamte Software der fünf Antriebe neu zu starten in der Hoffnung, ein Reboot würde die Bordsysteme wiederbeleben.

Andocken in letzter Sekunde

Der Erfolg war überschaubar: Zwei von fünf Düsen nahmen wieder ihre Arbeit auf. Und kurz nach dieser Aktion fiel wieder eine aus, sodass erneut nur eine intakte übrigblieb, was zum Andocken nicht gereicht hätte. Wäre dieser fünfte Antrieb schon vor dem Neustart der Systeme ausgefallen, hätte die Kapsel endgültig orientierungslos im All geschwebt.

Der Starliner stirbt.

Fabian Eilingsfeld, Gastdozent an der International Space University und an der Technischen Universität München

Ein weiterer Neustart sorgte dann dafür, dass vier der fünf Triebwerke wieder funktionierten. Das reichte, um den Andockvorgang abzuschließen – und solange hielten sie auch durch.

Dass die US-Raumfahrtbehörde Nasa unter diesen Umständen keinen ihrer Astronauten die Rückreise mit einer derart störanfälligen Kapsel zumuten wollte, überrascht im Nachhinein nicht. „Wir möchten einen weiteren Testflug sehen, bevor wir den Starliner als reguläres Transportvehikel für den Mannschaftsaustausch einsetzen“, betont Steve Stich, der Manager für das kommerzielle Crewprogramm bei der Nasa.

Safety first

Dabei lässt er bewusst offen, ob dieser – nunmehr vierte – Testflug bemannt oder unbemannt erfolgen soll. Offenbar ist den Offiziellen aber ein neuerlicher unbemannter Start lieber – sicher ist sicher. Der Starliner soll jedoch „bemannbar“ sein, so die offizielle Formulierung der Nasa.

© imago/Cover-Images

Das heißt: Auch bei einem unbemannten Start soll er beispielsweise als Rettungsboot für die ISS fungieren, sollte dort oben etwas schiefgehen und die Besatzung die Station schnell evakuieren müssen. Vielleicht wird die Kapsel also – in Umkehrung des vorigen Fluges – leer starten und mit Menschen an Bord zurückkehren.

Starliner ohne ISS

Nun dreht sich die Welt aber nicht um die Probleme des Luft- und Raumfahrtkonzerns Boeing. Auch andere Kapseln und Astronauten wollen zur ISS, sodass deren Andockstutzen für den Großteil des Jahres bereits mit „Dragon“- und „Sojus“-Kapseln besetzt sind. Ein neuerlicher Starliner-Testflug wäre deswegen frühestens Ende dieses Jahres, womöglich erst 2026 möglich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Da die ISS 2030 außer Dienst gestellt werden soll, hat Boeing dann nicht mehr viel Zeit, mit der Kapsel Geld zu verdienen und zumindest einen Teil der bislang eingefahrenen Verluste aufzufangen, denn es lassen sich nunmehr nur noch zwischen zwei und fünf Flüge mit dem Transporter zur ISS durchführen.

Nichts als rote Zahlen

Gut für den US-Steuerzahler: Nasa und Boeing haben 2014 ein Festpreis für die Entwicklung des Starliners von 4,2 Milliarden Dollar ausgemacht. Etwaige Kostensteigerungen sollte Boeing abfangen. Die Nasa würde nichts nachschießen. Das macht sie nun auch nicht. Dass sich die Verluste ein Jahrzehnt später jedoch auf zwei Milliarden Dollar belaufen würden, hätte sich die Firma wohl in ihren düstersten Träumen nicht ausmalen können.

Nicht nur deswegen ist der Weltraumexperte und Unternehmensberater Fabian Eilingsfeld überzeugt: „Der Starliner stirbt.“ Nur sagen will es derzeit noch niemand, so der Gastdozent an der International Space University und an der TU München. Vor allem die Aktionäre von Boeing seien seit langem mehr als nervös und über das Image von Boeing – in der Luft- wie in der Raumfahrt – besorgt.

Die einzige Hoffnung besteht derzeit darin, mit der Kapsel nach 2030 neue, kommerzielle Raumstationen in der Erdumlaufbahn anfliegen zu können. Doch die müsste es erst einmal geben.

- showPaywall:

- false

- isSubscriber:

- false

- isPaid: